Architektur versus Natur

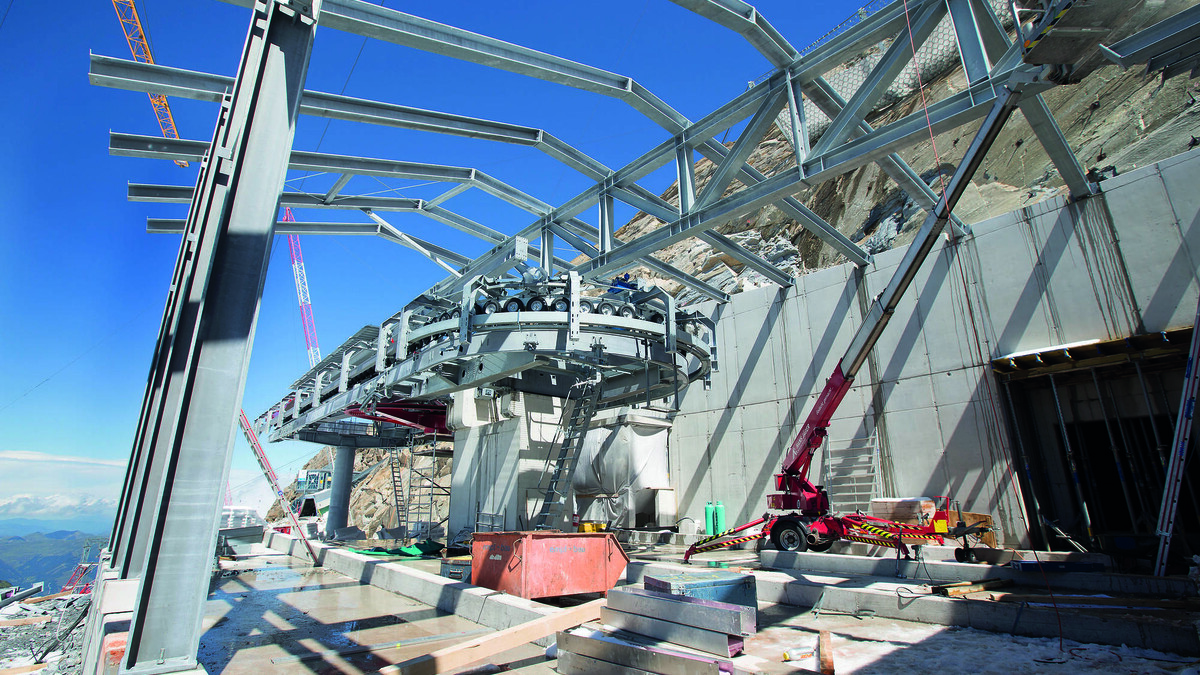

Im Herbst 2015 soll am Kitzsteinhorn in Kaprun eine neue Bahnachse in Betrieb gehen und den Gletscher ganzjährig und noch schneller als zuvor erreichbar machen. An den dafür erforderlichen Stationen Gletscherjet 3 und 4, für deren Gestaltung Arkan Zeytinoglu verantwortlich zeichnet, wurde bis November noch eifrig gearbeitet.

-

© Photoart Reifmüller / Zeytinoglu Architects -

© Photoart Reifmüller / Zeytinoglu Architects -

© Photoart Reifmüller / Zeytinoglu Architects -

© Photoart Reifmüller / Zeytinoglu Architects -

© Photoart Reifmüller / Zeytinoglu Architects -

© Photoart Reifmüller / Zeytinoglu Architects -

© Photoart Reifmüller / Zeytinoglu Architects -

© Photoart Reifmüller / Zeytinoglu Architects -

© Photoart Reifmüller / Zeytinoglu Architects

Da die alte Liftstruktur auf dem Kitzsteinhorn weder für den Wintertourismus noch für die steigende Anzahl an Sommergästen über genügend Kapazität verfügt, beschlossen die Gletscherbahnen Kaprun vor zwei Jahren, einen neuen Zubringer zu schaffen. Durch die Neustrukturierung werden die Gletscherpisten wesentlich breiter, und ein neuer Anfängerlift im Bereich der Mittelstation macht den Gletscher besonders für Kinder und Wintersporteinsteiger noch attraktiver. Im Sommer ist das Kitzsteinhorn seit einiger Zeit besonders bei Gästen aus den Arabischen Emiraten beliebt, die lange Fahrten in Kauf nehmen, um einmal richtigen Schnee unter ihren Füßen zu spüren. Der Gletscher ist so gut erschlossen, dass er weniger als Naturgewalt als vielmehr als riesiger Erlebnispark wahrgenommen wird. Entlang eines Leitsystems werden Besucher an verschiedenen Stationen vorbeigeführt, die ihnen die Bergwelt sinnlich näherbringen sollen. Nach ihrer Fertigstellung werden auch die neuen Seilbahnstationen integrativer Bestandteil des multisensorischen Erlebnispfades sein.

Von der Zeit geprägt

Architekt Arkan Zeytinoglu, nach dessen Plänen die Stationen Gletscherjet 3 und 4 sowie die Mittelstation derzeit umgesetzt werden, ist die Gletschererlebniswelt Kitzsteinhorn bestens bekannt, da er sich als Planer bereits im Rahmen mehrerer Projekte mit der Umgebung auseinandergesetzt hat. „Man hat hier keinen romantisch verklärten Blick auf Natur und Bergwelt. Die Bewältigung der hochalpinen Landschaft zum Zweck der Stromerzeugung mit Staukraftwerken steht seit mehr als 100 Jahren im Vordergrund. Ski- und Sommertourismus kamen als wirtschaftliche Faktoren erst später dazu. Anstelle eines andernorts üblichen idyllischen touristischen Angebots ist hier eine starke Affinität zur Technik deutlich spürbar. Auch bei der bestehenden Architektur handelt es sich in erster Linie um Zweckbauten und nicht um eine gestalterische Auseinandersetzung mit der umgebenden Natur.“ Beim Entwurf der drei Seilbahnstationen ließ sich der Architekt dennoch von der gewaltigen Landschaft inspirieren, genauer gesagt vom Gletschergestein, dem die Massen an Schnee und Eis oberhalb der orografischen Grenze in Tausenden von Jahren seine glattgeschliffene Oberfläche verliehen haben. Grund dafür ist ein Faktor, der auch bei der Planung mitbedacht werden musste, nämlich dass der Gletscher schmilzt – und zwar schneller als vermutet. „Wenn es den Gletscher irgendwann nicht mehr gibt, wird es immer noch den Gletscherschliff geben“, so Zeytinoglu. Dementsprechend erinnern seine Stationen an in die Landschaft aus Schnee und Eis gelegte Steine, die sich in unbestimmter Zukunft vielleicht genauso in eine Szenerie aus geschliffenen Felsen fügen werden.

Natur und Technik

Ihm ging es aber keineswegs darum, in der Umsetzung eine möglichst natürliche Entsprechung für die Steine zu finden. Diese dienen vielmehr als Metapher und wurden, ganz dem Ort entsprechend, in eine technische Konstruktion übersetzt, die im Sinne einer möglichst einfachen Montage vor Ort optimiert wurde. Schlussendlich handelt sich bei einem Lift um nichts anderes als um ein technisches Aufstiegsmittel, das standardisiert aus der Industrie kommt und einer adäquaten Hülle bedarf, deren primäre Funktion sich vorrangig auf den Schutz beschränkt.

Hochalpiner Leistungsbau

Die verschärften Konditionen, die ein Bauplatz auf knapp 3.000 Metern Höhe mit sich bringt, mussten auch bei der Wahl der Bauweise mitberücksichtigt werden. Je nach Witterung beschränkt sich die für die Umsetzung nutzbare Zeit auf drei bis maximal fünf Monate im Jahr. Es gibt auch keinen normalen Schichtbetrieb. Gearbeitet wird maximal zwei Stunden am Stück, dann muss wieder eine Pause eingelegt werden. Die Bauarbeiter benötigen zwei bis drei Ersatzkleidungen. Wer nass ist, wird krank. Die harten Bedingungen erfordern ein Vielfaches der Arbeitsleistung, die normalerweise für den Bau einer solchen Größe nötig wäre. „Nur eine gewisse Schar an hochalpin gut vorbereiteten Personen tut sich die Strapazen überhaupt an“, so der Architekt anerkennend. Eine große Herausforderung stellt zudem die Logistik dar. „Nur weil man den Helikopter an einem bestimmten Tag bestellt hat, heißt das noch lange nicht, dass er an diesem Tag auch starten kann. Dadurch verschiebt sich die gesamte Terminplanung schnell nach hinten“, so Zeytinoglu.

Die hochalpine Lage bringt auch das eine oder andere bauphysikalische Wunder mit sich. Regen etwa friert in dieser Höhe, sobald er das Blech berührt. Eine Tatsache, der beim Aufbau der Gebäudehülle Rechnung getragen werden muss.

Herausforderung namens Reduktion

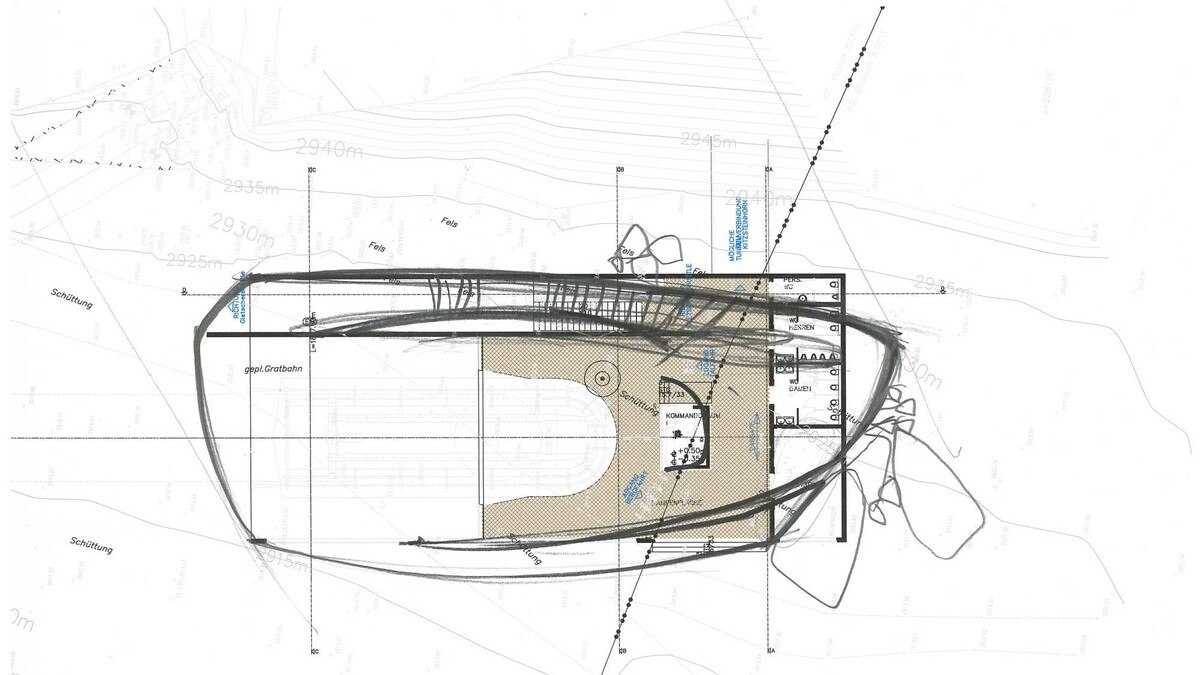

Schlussendlich entschied man sich für einen möglichst einfachen Aufbau: eine Fundierung aus bewehrtem Beton, ein Tragwerk aus Stahlträgern und eine unbeheizte Hülle aus vorbewittertem Zinkblechkassetten, die auf einer Unterkonstruktion aus Brettschichtholz liegen. Die einzelnen Schichten werden dabei offen belassen, damit die Konstruktion auch im finalen Zustand noch lesbar bleibt. Um die Einzelteile der Fassade seriell fertigen und vor Ort rasch montieren zu können, wurden die zweifach gekrümmten Flächen in eine einfach gekrümmte umgewandelt und in gleichförmige Elemente unterteilt. Einzig die Randstücke an den Gebäudekanten werden angeschnitten. Auf aufwändige Passstücke wurde tunlichst verzichtet. „Man kann mit der CNC-Fräse inzwischen zwar Teile jeder beliebigen Form fräsen, doch auf der Baustelle zusammenfügen müssen sie immer noch Menschen“, so der Architekt. Gemeinsam mit der lokalen Fassadenfirma wurde außerdem an Eins-zu-eins-Mustern im Tal ein optimales Profil entwickelt, das für alle Situationen angewendet werden kann. „Dieser klärende Prozess hätte auch dem einen oder anderen architektonischen Projekt in wirtlicheren Gegenden nicht geschadet“, so Arkan mit einem leichten Augenzwinkern.

Die Tücken der Natur

Die genaue Position der „Steine“ in der Landschaft wurde in enger Zusammenarbeit mit Geologen und Gletscherexperten ermittelt. Schließlich wollte man sie nicht mitten in den Gletscher setzen und diesen damit vergewaltigen. Auch die Seilbahntechnik gibt ein paar Parameter vor, die eingehalten werden müssen. Dennoch war die Suche nach dem richtigen Bauplatz eher wie das Erkunden mit der Wünschelrute. Und wie sich zeigt, hat der Berg seine Tücken. Bei der Fundamentierung der Mittelstation etwa wurde eine beträchtliche Geldsumme im wahrsten Sinne des Wortes versenkt. Es gab dort nämlich unterirdische Löcher und Höhlen, in denen das Fundament einfach verschwand.

Projektdaten

Gletscherjet 3 und 4 Kaprun, Kitzsteinhorn

Architektur Zeytinoglu Architects, Wien

Seilbahntechn. Planung Melzer & Hopfner, Bregenz

Auftraggeber Gletscherbahnen Kaprun AG

Ökologische Bauaufsicht Ifö Institut für Ökologie, Elisabethen

Statik BauCon ZT-GmbH, Zell am See

Örtliche Bauleitung Ing. Karl Aigner, Planungsgesellschaft m.b.H., Niedernsill

Vermessung Hochmair & Partner ZT-GmbH, Zell am See

Lawinenmanagment i.n.n. Ingenieurbüro für

naturraummanangement, Innsbruck

Bodenmechanik geo² zt ges.m.b.H., Hallein

Geomorphologie alpS GmbH, Innsbruck

Geologie Geoconsult ZT GmbH, Wals-Siezenheim

Design Szenografie Zangl Andreas, Graz

HKLS- und Elektroinstallationen

TAP Technische Anlagen Planungsteam GesmbH., Zell am See-Schüttdorf

Seilbahn Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Wolfurt

Fassade Firma Dachbau GmbH, Piesendorf

mit Produkten der Firma Rheinzink,

Herzogenburg

Stahlbauarbeiten ARGE Jäger/Oberhofer

Fenster, Türen und Tore Firma Jäger, Kaprun

Schlosser Hans Jäger Schlosserei GmbH, Kaprun

Planungsbeginn 01/2013

Baubeginn 05/2014

Fertigstellung 10/2015

Bruttogeschoßfläche Talstation (+ 2.429 m) 520 m²

Mittelstation (+2.628 m) 2.050 m²

Bergstation (+2.926 m) 420 m²

Gesamtbudget 25 Millionen Euro