Gebt dem Laser richtig Pulver

Mikrostruktur im Fokus. In einem ACR-Forschungsprojekt des Grazer Zentrums für Elektronenmikroskopie (ZFE) mit dem Österreichischen Gießereiinstitut (ÖGI) werden die Eigenschaften von Metallen vor und nach dem 3D-Druck unter die Lupe genommen. Von Mihaela Albu und Stefanie Gissing

Als Herstellungsmethode, die für Kunststoffe und Polymere bereits etabliert ist, fasst der 3D-Druck auch für Metalle mehr und mehr Fuß. Die relativ junge Technologie ermöglicht die Herstellung von komplizierten metallischen Bauteilen, welche mit konventionellen Methoden wie Schmieden oder Gießen nur schwer und teuer – oder überhaupt nicht – herstellbar sind. Während die Herstellung der gedruckten Teile bereits recht gut beherrscht wird, sind Veränderungen der Mikrostruktur, die im Zuge des Prozesses passieren, noch weitgehend unerforscht. Hier setzen die ACR-Institute ZFE und ÖGI in einem gemeinsamen, auf zwei Jahre angelegten Forschungsprojekt an. Im Zentrum des Interesses stehen Aluminium- und Titanlegierungen, die vor allem in der Automotive-, Luft- und Raumfahrtbranche verwendet werden.

Das Forschungsprojekt

Die Hersteller von Metallpulver und Anlagen wie auch die Anwender wünschen sich fehlerfreie, langlebige, temperaturbeständige sowie mechanisch und thermisch belastbare Produkte. Ziel des Forschungsprojektes „Mikrostruktur von Materialen für den 3D-Druck“ ist es, die Materialeigenschaften der verdüsten Pulver dahingehend zu optimieren. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen also die Eigenschaften eines Materials, ausgehend von der Mikro- und Nanostruktur der Pulver bis zu jener der Endprodukte. Vergleichende Analysen zeigten bereits, dass Pulverpartikel auf Mikroebene beispielsweise eine extrem hohe Festigkeit aufweisen, welche sich allerdings nicht mehr in den 3D gedruckten Proben wiederfindet.

Um also herauszufinden, was während des 3D-Druckens passiert, widmet sich das Projektteam folgenden Forschungsfragen:

- Wie beeinflusst die Partikeloberfläche die Pulvereigenschaften?

- Wie wirkt sich die thermische Rekristallisation auf amorphe Zonen aus der Pulverfertigung aus?

- Welche Rolle spielen Ausscheidungen bzw. neue Phasen für lokale Verfestigungs- bzw. Entfestigungsmechanismen?

- Welche strukturellen Umordnungseffekte, Veränderungen in der lokalen Elementverteilung und Diffusionszonen treten auf?

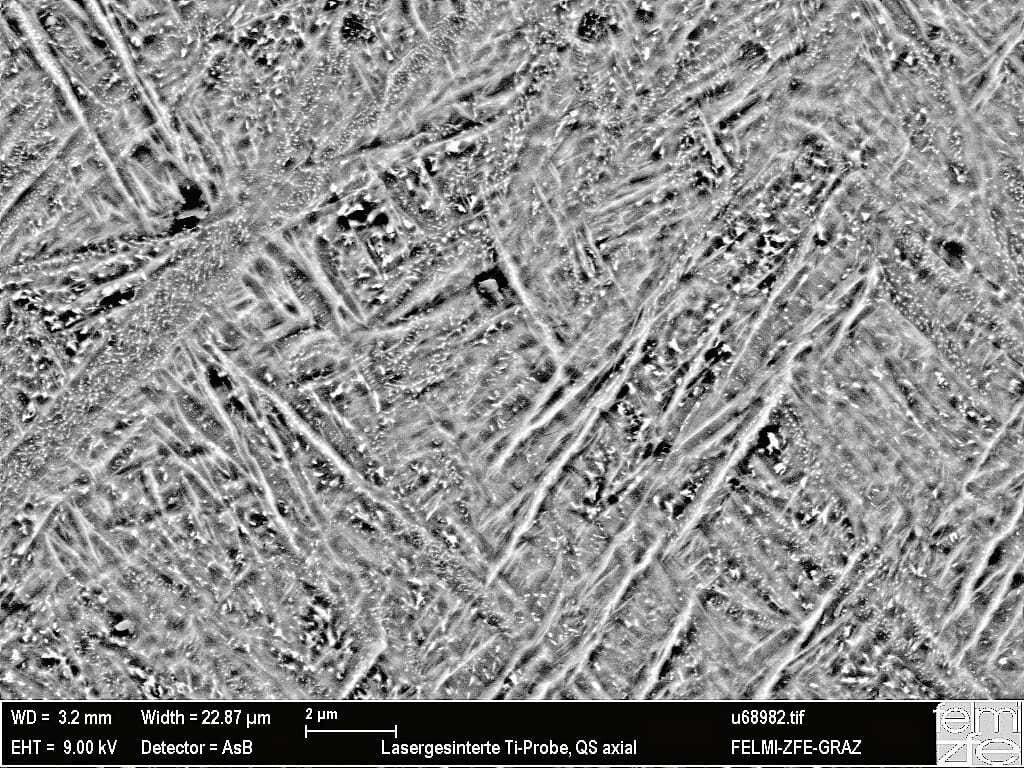

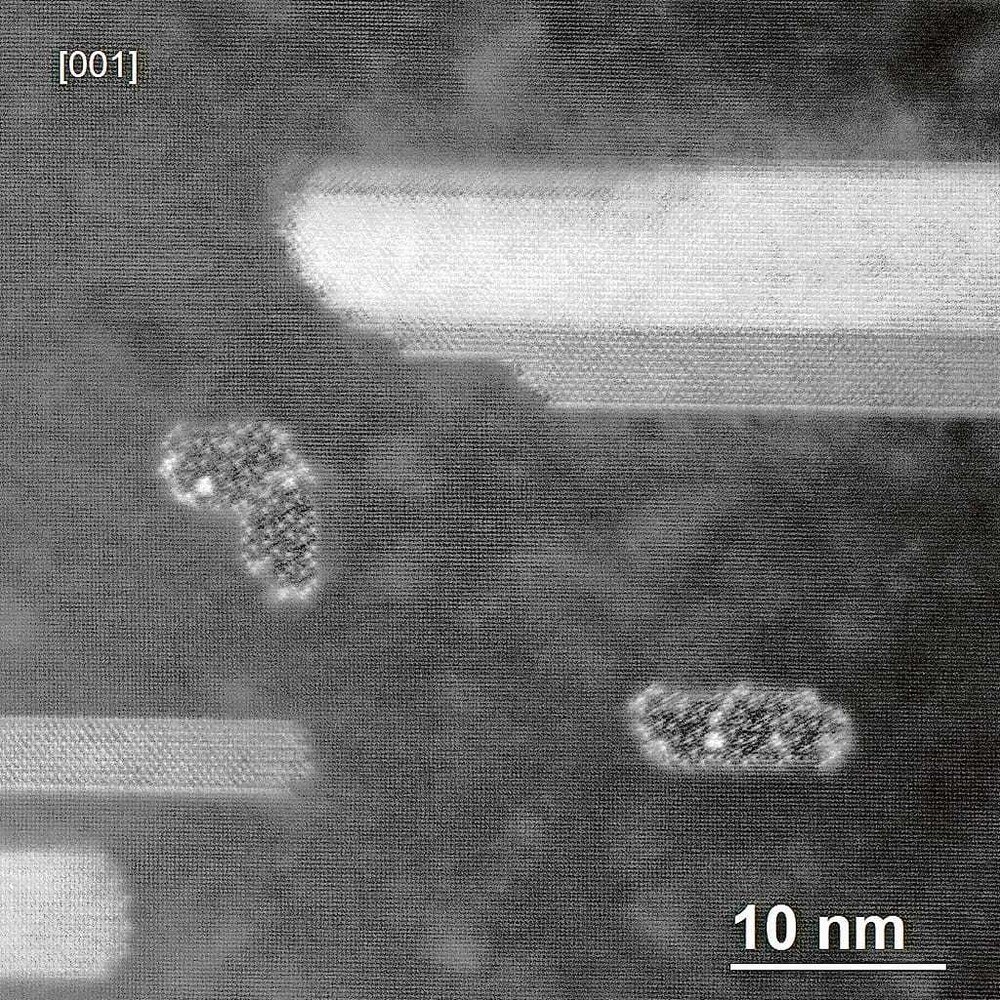

Zur Untersuchung der Mechanismen, welche hinter diesen Eigenschaftsänderungen stehen, greift das Forscherteam auf eine komplexe Multiskalenanalyse zurück und geht dabei vom Millimeter- bis in den Nanometerbereich. Auf der Mikroebene wird die Morphologie von Pulvern hinsichtlich Größe, Kugeligkeit, Porosität usw. im Rasterelektronenmikroskop analysiert. Chemische Änderungen als Folge des jeweiligen Prozessschritts werden mit einer Kombination von Rasterelektronenmikroskopie mit EDX und Ramanspektrometrie sichtbar gemacht. Auf atomarer Ebene werden Gefügeänderungen, Elementverteilungen und Ausscheidungen im Rastertransmissionselektronenmikroskop untersucht. Zum Einsatz kommen modernste Geräte und Mikroskope, wie das ASTEM (Austrian Scanning Transmission Electron Microscope), eines der leistungsfähigsten Transmissionselektronenmikroskope in Europa, oder das jüngst aufgebaute analytische Rasterelektronenmikroskop Zeiss Sigma 300, das als erstes Gerät in Europa die elementspezifische, chemische und morphologische Untersuchung von ein und derselben Probenstelle ermöglicht.

Im Zuge des Forschungsprojekts erweitern ZFE und ÖGI ihre über Jahrzehnte aufgebaute Expertise im Bereich der innovativen Materialcharakterisierung und stellen ihr Know-how der österreichischen Industrie zur Verfügung. Die gewonnenen Erkenntnisse werden für die Weiterentwicklung und Herstellung von 3D gedruckten Bauteilen eingesetzt.

Die Autorinnen:

Drin.techn. Mihaela Albu ist Kernphysikerin am Institut für Elektronenmikroskopie und Nanoanalytik der TU Graz und am ZFE in der Abteilung für Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) tätig. Die Wissenschafterin wurde für die Entwicklung neuer Analyse- und Auswertungsmethoden 2014 mit dem „ACR Woman Award“ ausgezeichnet.

Maga. Stefanie Gissing M.A. ist am Graz Centre for Electron Microscopy (ZFE) für Marketing & Communications zuständig.

Multiskalenanalyse

EDX – Energiedispersive Röntgenspektroskopie (engl. energy dispersive X-ray spectroscopy) – ist eine zur Röntgenspektroskopie gehörende Messmethode der Materialanalytik. Man regt die Atome in der Probe durch einen Elektronenstrahl einer bestimmten Energie an, diese senden dann eine charakteristische Röntgenstrahlung aus. Diese Strahlung gibt Aufschluss über die Elementzusammensetzung der Probe.

Die Ramanspektrometrie hat sich in der chemischen Analytik und den Materialwissenschaften inzwischen als unverzichtbares Werkzeug zur Charakterisierung und Identifizierung von Substanzen etabliert.

STEM/RTEM: Ein Rastertransmissionselektronenmikroskop (englisch: scanning transmission electron microscope) ist ein Elektronenmikroskop, bei dem ein Elektronenstrahl auf eine dünne Probe fokussiert wird und zeilenweise ein bestimmtes Bildfeld abrastert.

EBSD – Elektronenrückstreubeugung (nach engl.: electron backscatter diffraction) ist eine kristallografische Technik, mit der die Struktur von Kristallen analysiert werden kann. EBSD-Systeme werden größtenteils in Rasterelektronenmikroskopen oder Transmissionselektronenmikroskopen eingesetzt.