Auf Geschichte bauen

Derzeit entsteht in Brüssel ein Museum, das sich mit der Geschichte der Europäischen Union befasst, eine langgehegte Idee, die nun mitten im Europaviertel eine Heimat gefunden hat. Im kommenden Jahr öffnet das Eastman-Gebäude, eine ehemalige Zahnklinik für benachteiligte Kinder, als „Haus der europäischen Geschichte“ erneut seine Tore.

von Gertrud Purdeller

Für die Umgestaltung und Adaptierung des repräsentativen Baus aus den Dreißigerjahren, der übrigens nach dem Erfinder der Kodak-Kamera George Eastman, dem Schirmherrn der Zahnklinik, benannt ist, wurde 2010 ein zweistufiger Wettbewerb mit vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren ausgeschrieben. Insgesamt konnten sich zwölf Büros für die Teilnahme daran qualifizieren. Neben einem Büro aus Österreich schafften es Chaix & Morel et Associés aus Paris gemeinsam mit JSWD Architekten aus Köln und dem belgischen Büro TPF Engineering in die zweite Runde und konnten den Wettbewerb schließlich für sich entscheiden.

Die Idee zu dem Projekt ist fast schon zehn Jahre alt und geht auf den Europaabgeordneten Hans-Gert Pöttering zurück. Das Haus der Europäischen Geschichte soll Menschen dazu bringen, nicht nur aus der Perspektive des Tages auf die EU zu blicken, sondern sich auch des weiten Weges dorthin zu besinnen. Ende 2011 wurde die erste Tranche für das Projekt vom Haushaltsausschuss des Europäischen Parlaments in Brüssel, das hier zum ersten Mal selbst als Bauherr auftritt, freigegeben. Anfang 2013 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, und ab Herbst soll das neue Museum einen Besuch der europäischen Institutionen und des Besucherzentrums des Europäischen Parlaments um ein weiteres Bildungsangebot ergänzen.

Geschichte weiterbauen

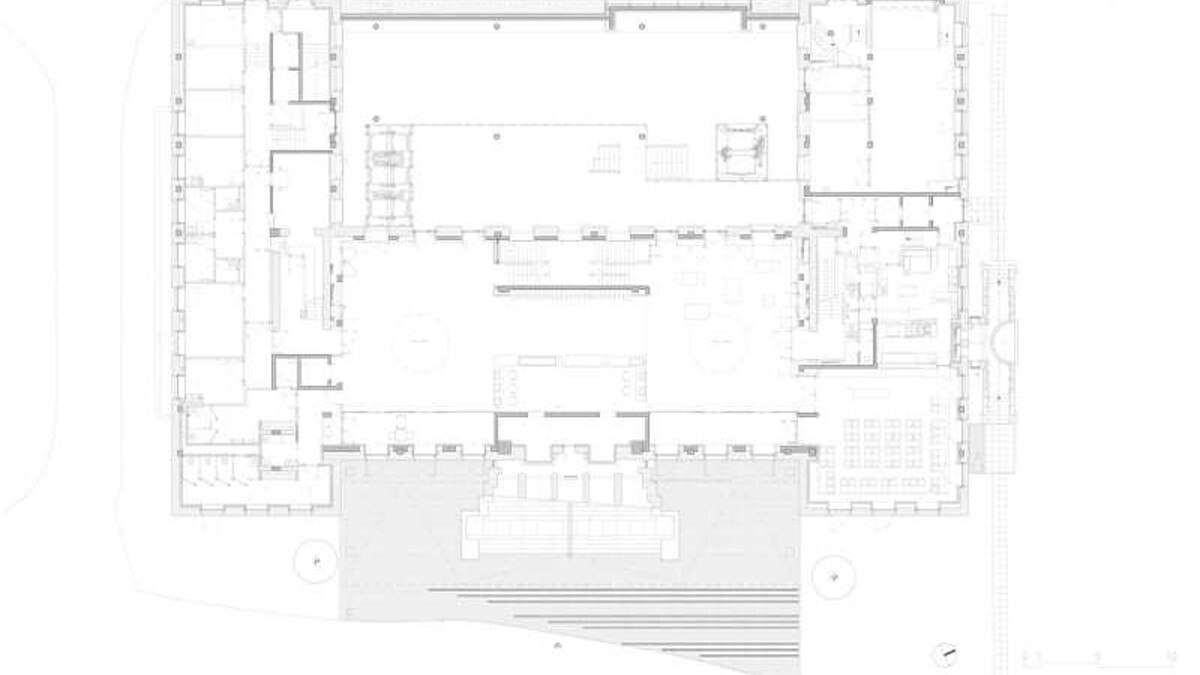

Um das laut Wettbewerbsausschreibung geforderte Raumprogramm zu erfüllen, war es notwendig, die Kubatur des Bestands in etwa zu verdoppeln. Gleichzeitig wurde aber auch verlangt, den Besonderheiten des Gebäudes Rechnung zu tragen. Als Kind seiner Zeit ist der Zentralbau mit zwei Flügeln von einer strengen axialen Symmetrie geprägt. „Das Gebäude selbst steht nicht unter Denkmalschutz, sehr wohl aber der Park. Wir waren daher mit der Auflage konfrontiert, unseren Entwurf in die bestehende Bebauung rund um den Park einzupassen“, erklärt Jan Horst, Architekt bei Chaix & Morel et Associés. Die Forderung klingt grotesk, zumal ein Blick vom Dach des in Bau befindlichen Museums den Anschein macht, die bebaute Umgebung sei von nichts, außer völlig ungeplanter Heterogenität geprägt. Man möchte fast meinen, selbst hier, im Epizentrum der europäischen Gesetzgebung und der Überwachung demokratischer Grundsätze, sei Stadtplanung eher von unter den Tischen kursierenden Kuverts bestimmt als von einem Masterplan.

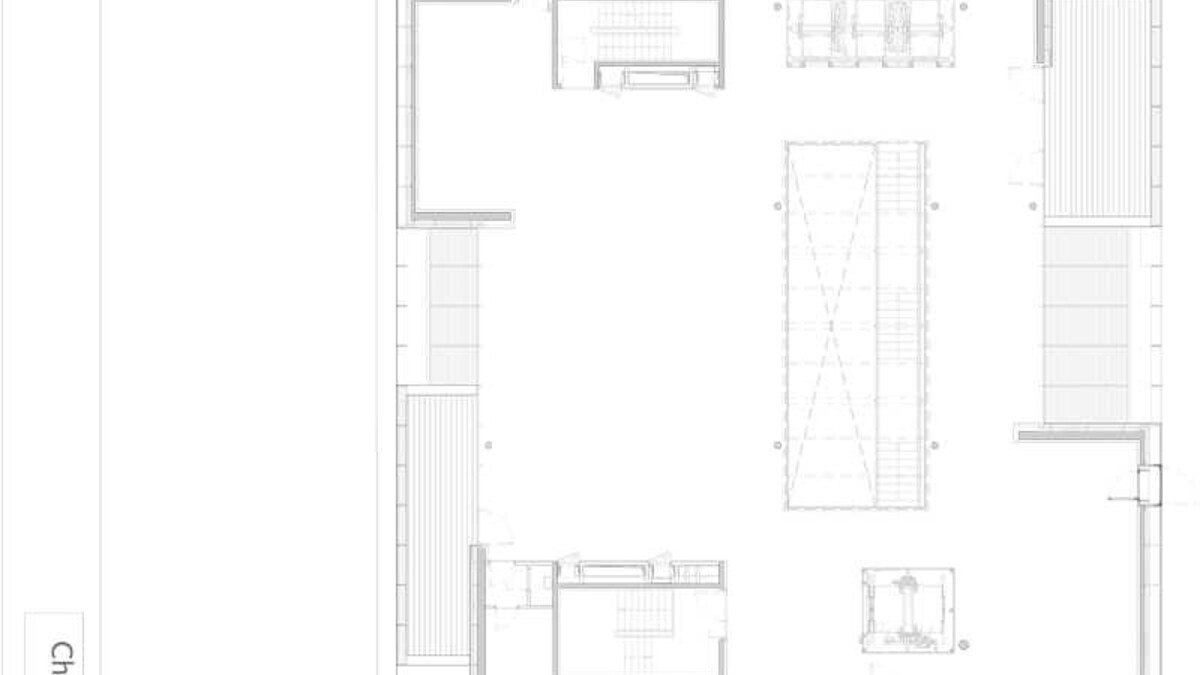

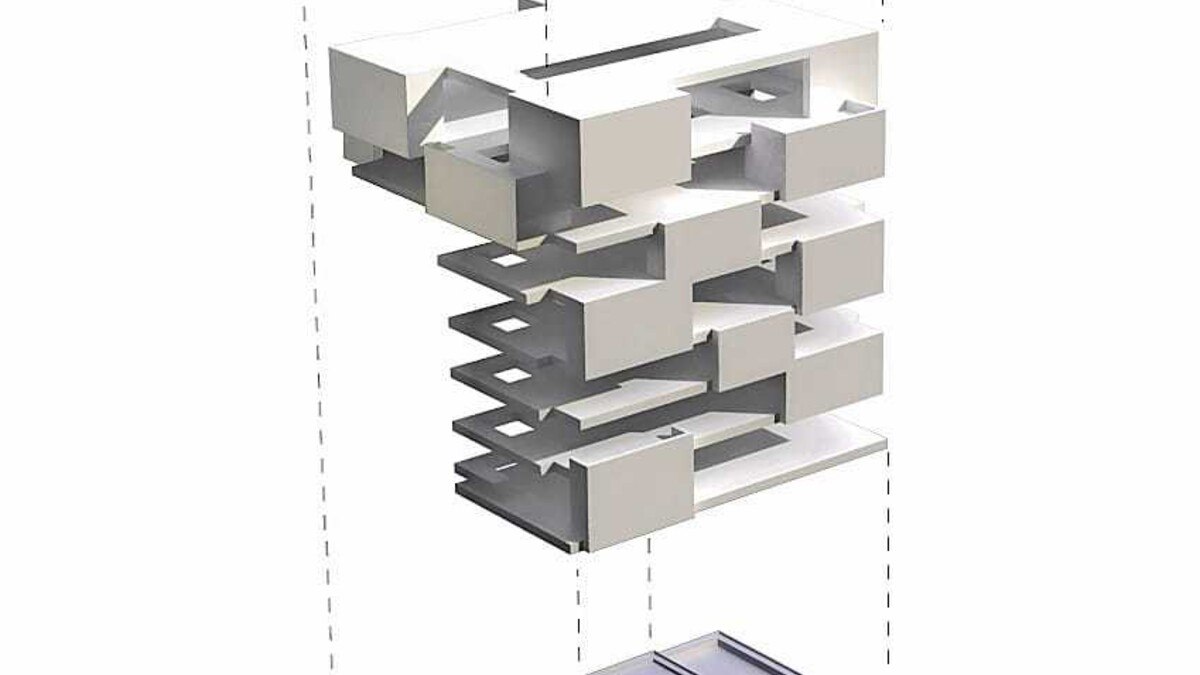

Den Architekten war es wichtiger, eine Maßstäblichkeit gegenüber dem Bestandsgebäude zu wahren als gegenüber der Umgebung. Ihr Entwurf, mit dem sie auch die Jury überzeugten, erstreckt sich über den bestehenden Innenhof. Drei hinzugefügte Geschoßebenen respektieren und verstärken die Zusammensetzung des Gebäudes mit seiner der Zeit geschuldeten Vorrangstellung des Zentralkörpers und der axialen Geometrie. Die neue Struktur fügt sich in den Bestand ein und bildet eine Form, die fast vertraut erscheint und nicht wie ein störender Fremdkörper wahrgenommen wird. Abstrakt positionierte Kuben sind wie schwebende Boxen innerhalb einer Glashülle angeordnet und bilden eine lebendige Asymmetrie, die stark mit der geordneten Geometrie des bestehenden Gebäudes kontrastiert. Die Gruppierung verschiedener Einzelelemente zu einem einheitlichen und harmonischen Ganzen steht dabei repräsentativ für die europäische Idee.

SYMBIOSE ZWISCHEN ALT UND NEU

Historische und neue Bausubstanz schließen gemeinsam einen zentralen Lichtraum ein, in dem sich die Erschließung befindet. Die hintere Außenwand des Bestandsgebäudes bildet die Innenwand des Atriums, wodurch die Geschichte des Hauses hier unmittelbar spürbar wird. Eine extrem filigrane Treppe ist mit Zugseilen zwischen den Deckenträgern und der Bodenplatte eingespannt und verbindet die insgesamt sechs Geschoße miteinander. Ausgehend von einem Foyer, in dem sowohl der bestehende als auch ein zusätzlicher barrierefreier Zugang zusammenlaufen, entwickelt sich das Museum vertikal nach oben. Atrium und Panorama-Aufzüge begleiten diese vertikale Bewegung und bieten den Besuchern Überblick und Orientierung. Hat man das fünfte Geschoß erreicht, befindet man sich oberhalb des Bestands, und der Blick öffnet sich zu allen Seiten. Um mit der Gesamthöhe nicht die Maßstäblickeit des Bestandsgebäudes zu sprengen, wurden die beiden vorletzten Geschoße mit einer Höhe von zirka drei Metern eher niedrig ausgeführt. Bodentiefe Fensterbänder verleihen dem Raum jedoch Großzügigkeit, und die weitläufigen Boden- und Deckenflächen leiten den Blick umso mehr in die Weite nach draußen. Die von außen erkennbaren eingestellten Volumina bilden die Rahmenbedingung, um innen geschlossene kleinere Einheiten zu kreieren und so eine Abfolge von dunkleren und helleren Bereichen zu schaffen. Dieses Konzept wurde von den Ausstellungsgestaltern, die zum Zeitpunkt des Entwurfs noch nicht feststanden, auch teilweise aufgenommen.

Um den historischen Teil des Gebäudes für die neue Nutzung zu adaptieren, wurde dieser fast gänzlich entkernt. Einzig auf den Erhalt eines auf den ersten Blick eher unscheinbar wirkenden Nebentreppenhauses bestand die belgische Denkmalbehörde „Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles“, was die Abwicklung der Baustelle nicht gerade einfach machte. Abgetragen und rekonstruiert wurde hingegen ein Konferenzraum, und auch die Holzverkleidung des alten Warteraums wurde restauriert und wieder eingebaut. Ein ehemaliger OP wurde hingegen dem Ausstellungsbereich zugeschlagen.

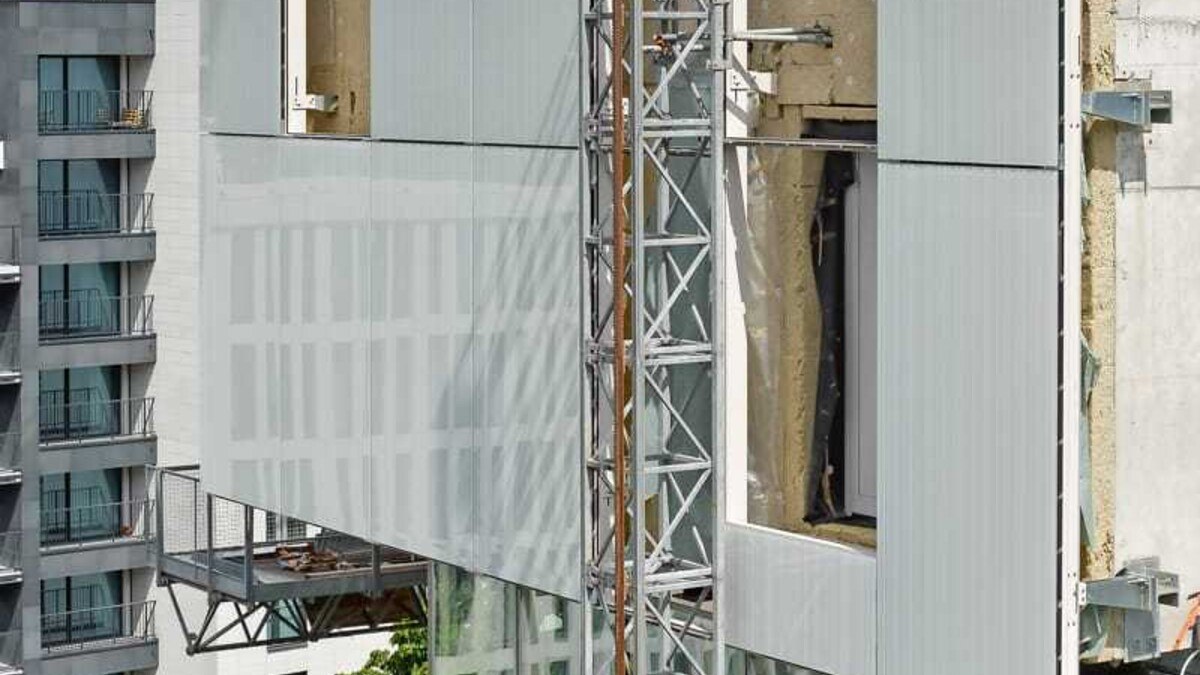

Experimentierfeld Fassade

Bei der Fassade handelt es sich um eine aufwendige Ganzglaskonstruktion. Sie besteht aus zwei Schichten, die von Glasschwertern mit einer Abmessung von bis zu 14 Metern Höhe getragen werden. Während die innere als Dreifachverglasung ausgeführt ist und die thermische Hülle bildet, ist die äußere mit einer zarten Serigrafie versehen. Vor geschlossenen Wänden ist die untere Schicht des Verbundglases vollflächig mit der Farbe jenes Steins bedruckt, der die Hülle des Bestands bildet. Die obere Scheibe ist mit demselben filigranen Linienmuster versehen wie vor transparenten Flächen. „Wie immer bei Fassaden mit einem sehr experimentellen Charakter haben wir auch in diesem Fall vorab ein Mock-up gebaut. Man muss einfach sehen, wie so eine Hülle aussieht, bevor man sie baut, und kann gegebenenfalls noch Änderungen vornehmen“, so Jan Horst. Bei diesem Projekt ging es vor allem darum, dass außen keine Profile sichtbar sein sollten. Die Flächen sollen sich allein durch ihren leicht unterschiedlichen Charakter voneinander abheben und eine möglichst homogene Hülle bilden, die die Fassade harmonisiert. Am Mock-up ist der Versuch geglückt. Derzeit wird daran gearbeitet, das Ergebnis auf das Original zu übertragen.