Low Tech – High Effect! Teil 3: Low-Tech-Bauen mit Naturmaterialien

Materialien bestimmen durch ihre physikalischen Eigenschaften entscheidend die energetische Qualität von Gebäuden. Aber auch Innenraumklima und Wohlbefinden können durch regulierende Eigenschaften von Materialien zur Technikminimierung nutzbar gemacht werden. von Edeltraud Haselsteiner

-

© (1) Peter Kytlica, (2) Baumschlager Eberle Architekten, (3) N11 Architekten GmbH -

© (1) Peter Kytlica, (2) Baumschlager Eberle Architekten, (3) N11 Architekten GmbH -

© (1) Peter Kytlica, (2) Baumschlager Eberle Architekten, (3) N11 Architekten GmbH -

© (1) Peter Kytlica, (2) Baumschlager Eberle Architekten, (3) N11 Architekten GmbH

Die bewusste Auswahl von Materialien nach funktionalen Aspekten hat in Bezug auf Low-Tech-Strategien einen hohen Stellenwert. Ein gesundes und behagliches Innenraumklima zeichnet sich durch geringe Belastung mit Schadstoffen und ausreichenden Luftwechsel aus. Zunehmend werden positive Eigenschaften von Naturbaustoffen erkannt und gezielt in der modernen Architektur eingesetzt. Weiters tragen Naturbaustoffe, die ohne industrielle Verarbeitung entsprechend ihrer funktionalen Eigenschaften verbaut werden, wesentlich zur Technikvermeidung bei.

Energetisch betrachtet ist der Wärmeschutz von zentraler Bedeutung. Hegger et al. (2007) definieren drei grundsätzliche Themen in Zusammenhang mit Material und Energie:

- „Baustoffe minimieren den Wärmefluss. So ermöglichen sie eine deutliche Reduktion des Energieverbrauchs des Gesamtgebäudes, sparen Betriebsenergie und tragen zu erhöhter Wirtschaftlichkeit bei.

- Herstellung, Instandhaltung oder Rückbau des Materials binden Energie, die als ‚graue Energie‘ bezeichnet und in Form des Primärenergieinhalts (PEI) quantifiziert wird.

- Letztlich können Materialien während der Nutzung, besonders durch ihre Pflege, sekundäre energetische Prozesse auslösen, die über die gesamte Lebensdauer erhebliche energetische, ökologische und wirtschaftliche Auswirkungen haben.“ (Hegger et al. 2007, S. 148)

- Das Bauwesen zählt weltweit zu den ressourcenintensivsten Sektoren. Ein Kubikmeter umbauter Raum im Massivbau erfordert etwa 650 kg Material, ein Leichtbau ebenfalls noch zirka 450 kg. Eine nachhaltige Bauweise setzt somit den bewussten und ressourcenschonenden Umgang mit Material voraus. Daneben kommt den natürlichen Material- und Rohstoffeigenschaften eine gewichtige Stellung zu. Diese können konstruktiv (z. B. Stabilität) als auch funktional (z. B. Wärmespeicherverhalten) eingesetzt werden.

Renaissance der Naturbaustoffe

Die Verwendung lokaler Ressourcen, welche direkt, wie in der Natur vorkommend, als Baumaterial einsatzbereit sind, ist ein Charakteristikum historischer autochthoner Bauweisen. Unterschiedliche Materialeigenschaften wie die feuchtigkeitsregulierende Wirkweise von Lehm, sehr gute wärmedämmende Eigenschaften von Holz oder die Witterungsbeständigkeit und einfache Verfügbarkeit von Naturstein machten diese Naturbaustoffe zu bevorzugten Baumaterialien regionaler Baukultur. Pflanzliche Rohstoffe, wie Stroh, Schilf, Flachs, Hanf etc., die je nach Klimafaktoren und Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen zur Verfügung standen, komplettierten die lokalen Bauweisen. Mit intensivierter Technisierung löste sich das Bauwesen von diesen lokalen und natürlich verfügbaren Ressourcen. Entwicklungen in der Materialtechnologie ermöglichen, funktional hochwertigeres Material künstlich herzustellen. Unabhängig vom geografischen Vorkommen werden Rohstoffe zu Hochleistungswerkstoffen verarbeitet. Hingegen bedeutet Bauen mit Naturbaustoffen Planung mit inhärent vorhandenen Material- und Rohstoffeigenschaften zur (Wärme-)Speicherung, UV- oder Witterungsbeständigkeit usw.

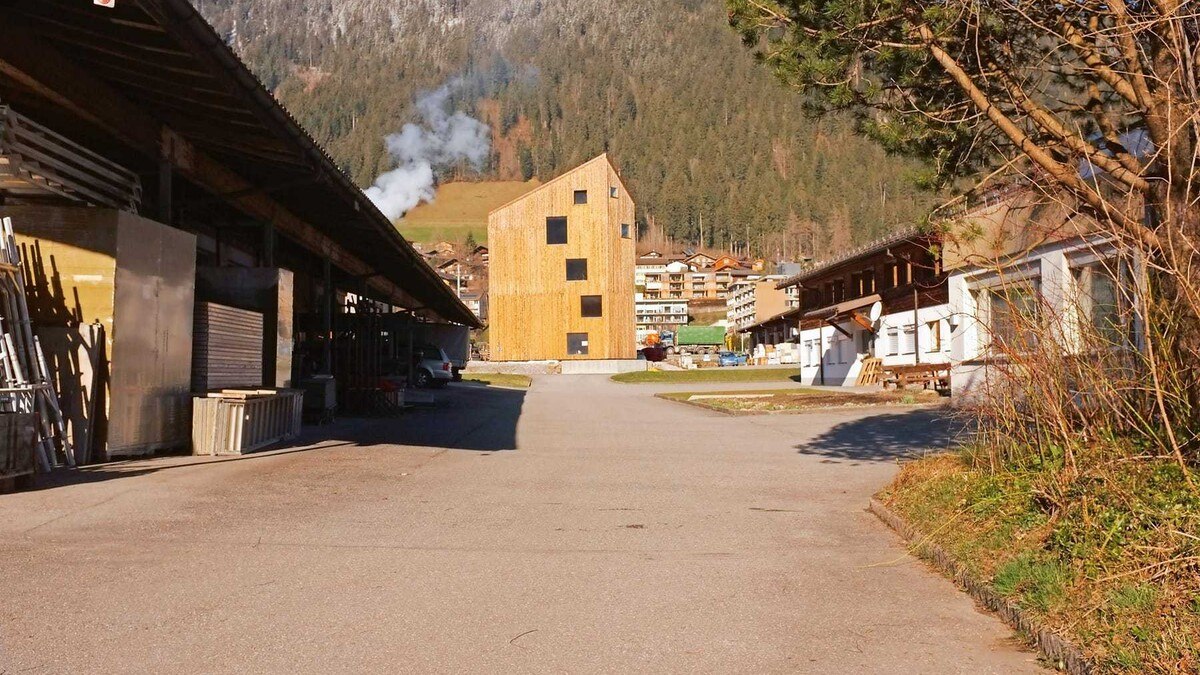

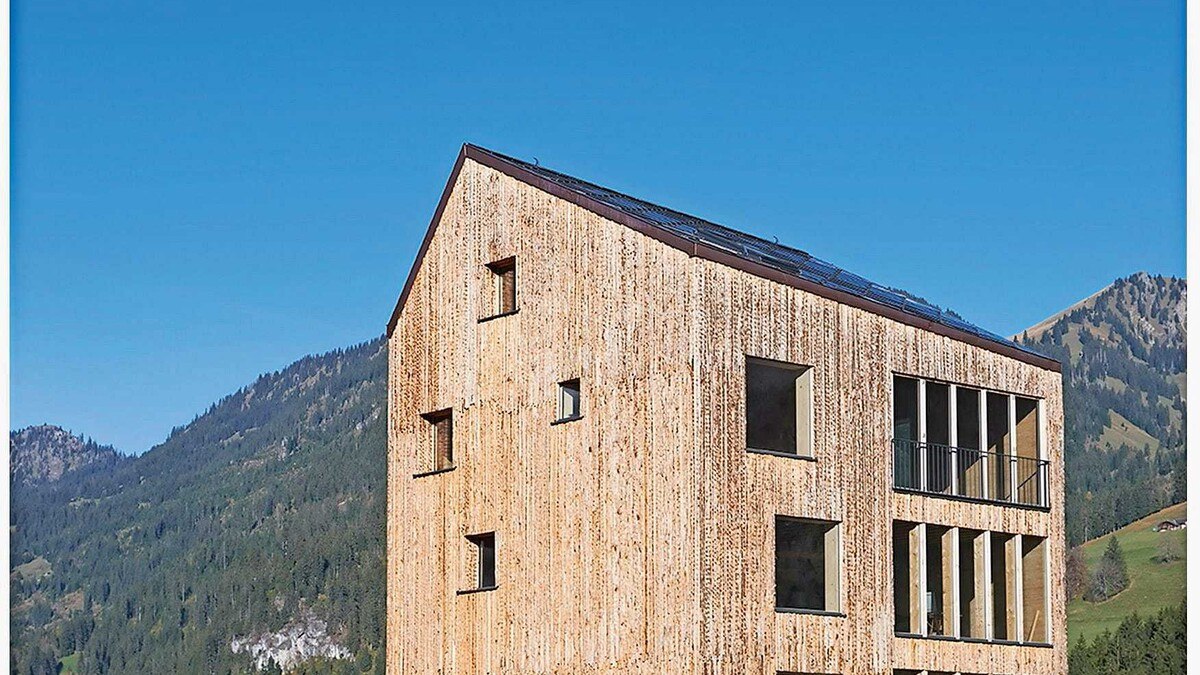

Inzwischen wurden die Qualitäten mancher Naturbaustoffe wiederentdeckt. Holz, Lehm oder Stroh sind zunehmend in Verwendung. In Ländern mit historischer Holzbautradition, dazu zählt auch Österreich, wurde in den vergangenen Jahren die traditionelle Blockholzbauweise zu zeitgemäßen Systemen für Massivholzbauten weiterentwickelt. Der hohe Verfertigungsgrad von Wand- und Deckenelementen ermöglicht nicht nur rasche Baufortschritte, sondern auch qualitativ hochwertige Bauweisen. Hinzu kommt, dass Holz sehr gute wärmedämmende Eigenschaften aufweist. Experimentelle Massivholzbauten, wie das Solare Direktgewinnhaus der Architekten N11 in Zweisimmen (CH), zeigen, dass bei optimaler solarer Ausrichtung und dem Einsatz von Massivholz als Energiespeicher ein Haus ohne zusätzliche Heizung oder Gebäudetechnik möglich ist. Je unbehandelter und naturbelassener Holz eingesetzt wird, desto eher kann es recycelt oder nach mehrmaliger Nutzung in seine Bestandteile zerlegt oder gar verbrannt werden.

Lehm indes ist nicht nur wegen seiner raumklimatischen Qualitäten, sondern auch aufgrund seiner gestalterischen Möglichkeiten ein beliebtes Baumaterial. Lehm entsteht bei der Verwitterung (Zerfall) von Gesteinsschichten infolge geologischer Vorgänge und Erosionseinflüsse zum Beispiel von Wasser, Frost, Wind und Temperaturwechsel. Lehm ist überall vorhanden und nutzbar, die Verarbeitung ist hingegen sehr zeitintensiv. Inzwischen ermöglichen Lehmfertigteile bei größeren Projekten auch eine rationalisierte Bauweise. Das Lehm-Passivbürohaus in Tattendorf, Niederösterreich, zählt zu einem der Pionierprojekte in nachhaltiger Low-Tech-Bauweise mit Lehm-Passivhaus-Modulen. Für dieses Gebäude wurde ein eigenes neues Bausystem entwickelt, das in Folge auch bei weiteren Projekten zur Anwendung kam. Grundelemente dieses Fertigteiles sind ein doppeltes (thermisch getrenntes) Holzständerwerk, das kostengünstigste Dämmmaterial Stroh, eine neue Lehm-Vliestechnik (die die üblichen Dampfbremsen ersetzt und die Luftdichtigkeit in der Fläche gewährleistet) sowie die hohe Qualität neu entwickelter Biofaser-Lehmputze, die auch im Außenbereich einsetzbar sind.

Stroh wurde aufgrund seiner günstigen Eigenschaften seit jeher für Dacheindeckungen oder zur Bewehrung von Lehmwänden verwendet. Als konstruktiv tragendes Bauelement in Form von Strohballen ist es seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt. Zu den wärme- und trittschalldämmenden Eigenschaften kommen die kostengünstige Beschaffung und eine breite Verfügbarkeit hinzu. Seit den 1980er Jahren wurde Stroh als ökologischer Baustoff wiederentdeckt. Die Herstellung von vorgefertigten Stroh-Bauelementen beschert auch diesem Naturbaustoff eine neue Renaissance im ökologischen Bauen. Mit dem S-Haus in Böheimkirchen entstand in Österreich durch die Nutzung vor Ort oder in der Region verfügbarer natürlicher Rohstoffe ein weiteres Initialprojekt in Sachen nachhaltiger Bauweise. Umweltbelastungen und Ressourcenverbrauch konnten somit um den Faktor 10 minimiert werden.

Bauen mit Masse

Bauen mit (Speicher)Masse wird in traditionellen Bautechniken häufig angewendet, um mit möglichst geringem technischem Aufwand das Raumklima positiv zu beeinflussen. Bei modernen Bauten geht es darum, durch Speichern von Wärme die Kühllasten (Wärmegewinne im Gebäude) zu reduzieren und solare Wärmegewinne (passive Solarnutzung) zeitverzögert an den Raum abzugeben. Wird der Raum zusätzlich während der Nacht mit kalter Außenluft durchlüftet, kann dies die Speicherfähigkeit des Raumes weiter optimieren.

Der Einsatz von Gebäudemasse als Wärmespeicher wurde bereits in den 1970er Jahren in Zusammenhang mit passiven Solarhauskonzepten proklamiert. Realisierte Beispiele zeigen inzwischen, dass es mit zunehmender Verbesserung der Baumaterialien und einem optimalen Zusammenspiel zwischen Sonneneinstrahlung, speicherfähiger Baumasse und optimierter architektonischer Form möglich wurde, Gebäude ohne konventionelles Heizsystem zu bauen. Mittels Computersimulation und einschlägiger Rechenprogramme lassen sich Speicherverhalten der Baumassen und die zu erwartenden Raumtemperaturen über den Tages-/Jahresverlauf schon in der Planungsphase mit guter Genauigkeit berechnen. Im 2013 fertiggestellten Bürohaus 2226 in Lustenau, von Baumschlager Eberle Architekten, wird Raumwärme ohne konventionelles Heizsystem alleine aus inneren energetischen Quellen und speicherfähiger Masse generiert. In Kombination mit einer natürlichen Lüftung (CO₂-Sensorgesteuerte Fensterlüftung), einer kompakten Gebäudeform mit optimierten Fassadenöffnungen, natürlicher Verschattung, einfacher Konstruktion und Bauweise mit konventionellen ökologischen Baumaterialien (Ziegel, Holz), Tageslicht, suffizienter Gebäudeausstattung und Nutzungsflexibilität zählt es als Vorreiterprojekt einer zeitgemäßen Low-Tech-Bauweise. Die große Herausforderung liegt in der Verbesserung der thermischen Eigenschaften von Masse ohne Zuwachs an Menge. Dazu haben sich zwei Strategien etabliert, die thermische Aktivierung von Bauteilen und die Simulierung der Speicherfähigkeit von Masse mittels Phase Change Materialien. Phasen- oder viskositätsveränderliche Materialien (z. B. PCM) können durch Einwirkung von Temperatur, elektrischer Spannung oder magnetischen Feldern ihren Aggregatzustand reversibel verändern und dabei Wärme aufnehmen oder abgeben. Paraffine oder Salzhydrate zum Beispiel beginnen an einem festgelegten Temperaturpunkt ihrer Umgebung Wärme zu entziehen und nach dem Phasenwechsel wieder abzugeben (ausführliche Dokumentation und Beispiele: Haselsteiner 2011, S 48 ff).

Die zweite Strategie, die Bauteilaktivierung, erlangte in den vergangenen Jahren wachsende Bedeutung. Bauteilaktivierung hat die Funktion, die thermischen Eigenschaften von Masse zu verstärken, ohne mehr Masse einsetzen zu müssen. Vorbilder reichen zurück bis zu den Hypokaustensystemen und den mit warmer Luft temperierten Bauteilen in römischen Bädern. Darüber hinaus finden sich in traditionellen Bauweisen im arabischen und afrikanischen Raum, beziehungsweise in Gebieten mit vorherrschend heißem und trockenem Klima und sehr großen Tag-Nacht-Temperaturdifferenzen, Beispiele dafür, wie Wärme in massiven Decken, Wand und Bodenbauteilen zwischengespeichert und zeitversetzt durch die kühlere Nachtluft abgeführt werden kann. In gegenwärtigen Systemen der Bauteilaktivierung wird durch Trägermedien, etwa Luft oder Wasser, das Speichervermögen der Baumasse erhöht und überwiegend durch Strahlung über die aktivierten Flächen abgegeben. Bauteilaktivierung wird sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen von Räumen eingesetzt.

„Selbstwachsende“ Biomaterialien

„Selbstwachsende“ Biomaterialien basieren auf dem Wachstum von Mikroorganismen, wie Bakterien oder Pilzen, die in einem geeigneten Nährstoffmaterial ihr Wachstum entfalten. Dadurch wird das Ausgangsmaterial soweit verändert, dass ein neues Material entsteht. Neben den geeigneten Nährstoffen – üblicherweise ansonsten Abfallprodukt – ist einzig eine bestimmte Feuchtigkeit und Temperatur über einen vorgegebenen Zeitraum einzuhalten. Sie wachsen standortunabhängig, beziehungsweise können sie lokal dort kultiviert werden, wo sie verwendet werden – lange Transportwege entfallen. Darüber hinaus sind es vorwiegend die organischen Materialen, welche während ihrer Wachstumsphase CO₂ absorbieren. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass diese Materialien nach der Verwendung wieder kompostierbar sind oder in einem neuen Zyklus wiederverwendet werden können. Die Entwicklung in diesem Sektor ist noch vergleichsweise jung. Dennoch gibt es am Markt inzwischen einige Produkte, die am besten Weg zur Marktreife sind.

„Selbstheilender“ Bio-Beton enthält kalkproduzierende Bakterien. Diese verharren in Form eingekapselter Tonpellets – zusammen mit Stickstoff, Phosphor und einem Nährstoff auf Kalziumlaktat-Basis – „schlafend“ im Beton, theoretisch bis zu 200 Jahre. Durch Risse in der Betonkonstruktion und das eindringende Wasser werden sie aktiviert, die Bakterien nehmen die Nährstoffe auf und beginnen Kalkstein zu produzieren. Durch diesen produzierten Kalk werden Risse selbstständig geschlossen und Schäden ohne Zutun von Menschen repariert.

Das junge Unternehmen Ecovative hat eine Methode entwickelt, um Kunststoffe durch ein Pilz-basiertes Material zu ersetzen. Hergestellt wird das Material aus landwirtschaftlichen Abfällen, wie etwa Maisstroh oder anderen Ernteresten, und dem sogenannten Myzel, einem unsichtbaren Geflecht der Pilze im Boden. Myzel wirkt dabei wie ein sich selbst produzierender Klebstoff, der verschiedene Materialien binden kann. Die ursprüngliche Intention lag darin, ein alternatives Material zu den auf Erdöl basierenden Dämmstoffen zu entwickeln. Um die Materialstabilität zu demonstrieren, wurde inzwischen ein kleines Demo-Haus gebaut. Dabei wurde innerhalb einer Holzkonstruktion mittels des Myzels eine stabile Dämmschicht kultiviert. Die Stabilität der so produzierten Dämmschicht reicht aus, um das Gebäude ohne zusätzlich stabilisierende Konstruktionen zu bauen. Vermischt mit etwas Wasser verwandelt sich das Myzel in ein schaumartiges leicht formbares weißes Material. Das Endprodukt ist vollständig kompostierbar. 2014 wurde für eine Ausstellung im MOMA in New York ein eigener Pilz-Ziegel entwickelt, mit dem vom Architekten David Benjamin (The Living) eine begehbare turmartige Skulptur errichtet wurde.

Forschungsprojekt finanziert durch BMVIT/FFG im Rahmen der Programmlinie Stadt der Zukunft.

Mitautorinnen der Studie: Andrea Bodvay, Susanne Gosztonyi und Anita Preisler et al.;

Endbericht: nachhaltigwirtschaften.at/resources/low-tech-high-effect.pdf

Literatur:

Haselsteiner, Edeltraud, Andrea Bodvay, Susanne Gosztonyi, Anita Preisler, u. a. 2017. Low Tech – High Effect! Eine Übersicht über nachhaltige Low Tech Gebäude. Bd. 20.

Schriftenreihe nachhaltig wirtschaften. Wien: bmvit.

PDF-Download: nachhaltigwirtschaften.at/resources/low-tech-high-effect.pdf

Haselsteiner, Edeltraud. 2011. plusFASSADEN. Internationaler Know-how- und Wissenstransfer über „intelligente Fassadensysteme“. Bd. 50. Schriftenreihe nachhaltig wirtschaften. Wien: bmvit.

PDF-Download: nachhaltigwirtschaften.at/resources/plusfassaden.pdf

Hegger, Manfred, Matthias Fuchs, Thomas Stark, und Martin Zeumer. 2007. Energie Atlas: Nachhaltige Architektur. Walter de Gruyter.