Recht auf Stadt?

Um die jüngsten Protestbewegungen Istanbuls rund um den symbolträchtigen Taksim-Platz und den Gezi-Park zu verstehen, wird ein Panoramablick auf die Planungspolitik der endlosen Stadt notwendig.

Über die Köpfe der Bevölkerung hinweg hatte die Istanbuler Stadtverwaltung beschlossen, auf der Grünfläche des Gezi-Parks ein Einkaufszentrum zu errichten, dessen Erscheinungsbild als perfekte Rekonstruktion der historischen Topcu-Kaserne gleichen sollte. Eine Handvoll junger Architekten, Künstler und Stadtplaner brachte ihre Unzufriedenheit lautstark zum Ausdruck. Auch die intransparente Neugestaltung des angrenzenden Taksim-Platzes war Grund genug zu kämpfen. Eine weltweit in den Medien aufgegriffene Protest-aktion war geboren. Dies ist aber nur die Spitze des Eisbergs.

Hier ist anzumerken, dass die Topcu-Kaserne im 18. Jahrhundert im osmanisch-indischen Stil errichtet und 1939 wegen Leerstand und Baufälligkeit abgerissen worden war. An ihrer Stelle entstand infolgedessen der Gezi-Park nach den Plänen von Henri Prost, der vom damaligen Staatschef Atatürk mit der Stadtplanung von Istanbul beauftragt worden war.

Occupy Gezi Park

Nach Baubeschluss der Stadtregierung im Jänner 2013 – trotz dezidierter Ablehnung des Rekonstruktionsvorhabens durch die Istanbuler Kommission für Kultur- und Naturerbe – beschloss eine anfänglich kleine Gruppe, ihrem Unmut offen Ausdruck zu verleihen und in dem öffentlichen Park neben dem historisch aufgeladenen Taksim-Platz Tag und Nacht zu campieren. Bald versammelten sich dort immer mehr Menschen, besuchten die selbstorganisierten Konzerte und Feste, bis Polizeigewalt sie vertrieb. Dies war der Auslöser einer wahren Lawine. Zeitgleich schlossen sich sämtliche Kammern der Architekten und Stadtplaner, Juristen, sonstige Berufsorganisationen, Gewerkschaften und NGOs sowie Nachbarschaftsinitiativen zu einer einzigen großen Protestbewegung zusammen. Die anhaltenden nicht immer gewaltfreien Vertreibungsversuche der Polizei vergrößerten nur die Zahl der Demonstranten. Die Proteste weiteten sich auf andere Städte, vor allem auf Izmir und Ankara, aus. Tausende Menschen stürmten in den letzten Monaten jeden Tag Plätze und Straßen, unbeeindruckt von Tränengaspatronen, die sechs jungen Menschen das Leben gekostet hatten.

Symbol für Bürgerrechte

Während bei den Massendemonstrationen immer weniger parteipolitische Fahnen zu sehen waren, wurden die unterschiedlichsten Identitätsmerkmale immer augenscheinlicher. Buntgemischte Gruppen aus Homosexuellen, Fußballfans, Feministinnen und diverse ethnische Gruppierungen ebenso wie Rollstuhlfahrer wurden mehr und mehr Teil der ins Gigantische angewachsenen Straßenfeste. Bald schon war die Bewegung Symbol des steigenden Verlangens der Bürger nach Entscheidungsrechten in ihrer Nachbarschaft und Stadt und griff in allen Altersgruppen um sich: keine „Volksbewegung gegen den Kapitalismus“ wie in der Vergangenheit, sondern eine „Akademiker- und Studentenbewegung gegen den Neoliberalismus“, getragen von „White Collars“, wie sich diese zum Teil selbst bezeichnen. Neben dem Social-Media-wirksamen Aktionismus (Guerilla Beautification) im öffentlichen Raum, sowie der Bemalung von Stiegenanlagen in den Farben der LGBT-Gemeinschaft (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community), die in mehreren Städten ikonenhaft aus Solidarität Nachahmung fand, gibt es tiefgreifende Auseinandersetzungen gegen die Umweltsünden der Stadtpolitik. Ganz wie die jüngsten Studentenproteste in Ankara, die sich gegen eine erzwungene Autobahntrasse richten, die das bewaldete Campus-Gelände der prominenten Middle East Technical University durchtrennen soll.

Ein Konflikt, der nicht so leicht lösbar scheint: Meint die „gewählte“ Politik auf der einen Seite über einen Freibrief zur Entscheidungsmacht zu verfügen, stehen auf der anderen Seite die gebildeten Städter, die nicht akzeptieren wollen, dass rundherum fast nur wirtschaftliche Interessen verfolgt werden. Und einmal mehr verbreitete sich die Parole der Bewegung über Facebook und Twitter: „Hände weg von meiner Nachbarschaft!“.

Turbo-Verstädterung

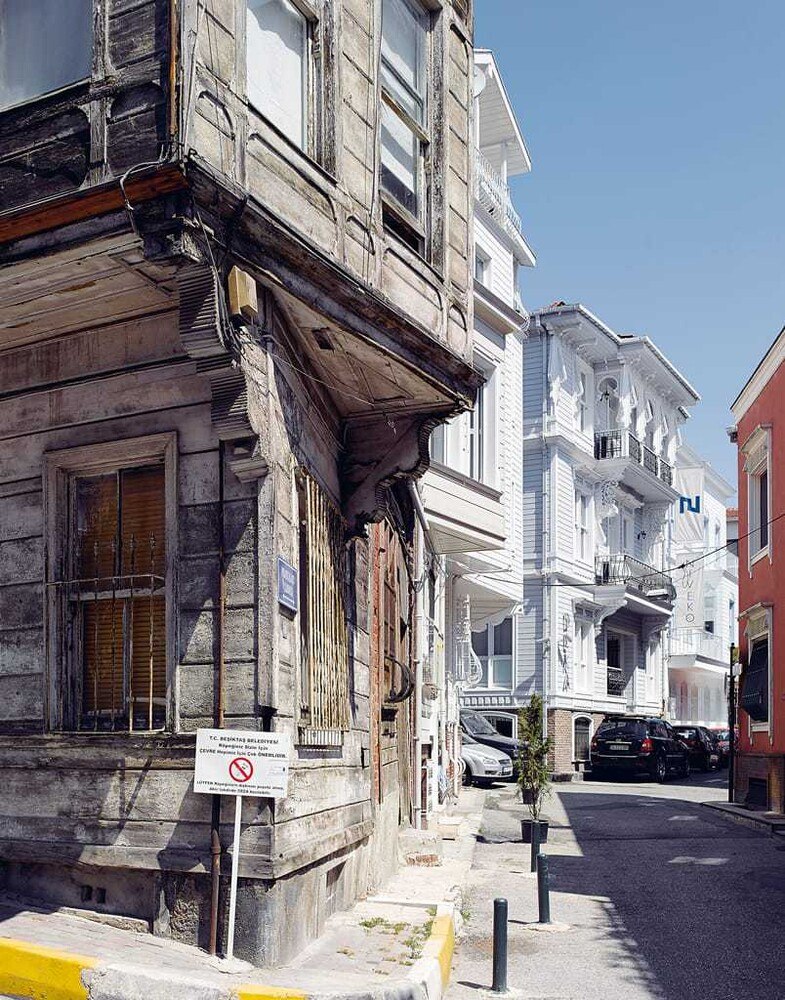

Noch bis in die Siebzigerjahre prägten in die Jahre gekommene Holzhäuser des 19. Jahrhunderts das Istanbuler Stadtleben; innerhalb von nur 20 Jahren mussten sie straßenweise Stahlbetonbauten weichen. Die Turbo-Verstädterung, ausgelöst durch die Massenzuwanderung, verschlang den Großteil des historischen Erbes. Außerdem galt das Leben in den direkt auf den Parzellen der historischen Bauten errichteten drei bis vierstöckigen Apartementhäusern als modern: Aber auch diese Häuser werden derzeit abgerissen, um höheren Bauten (auf den zu hundert Prozent bebauren Parzellen) Platz zu machen. Verdichtung und Steigerung des Maßstabes der neu entstehenden Kubaturen schreiten rasant voran.

Bauboom trotz LeerstandS

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden Immobilienwirtschaft und Autoindustrie auch in diesem Land zum Motor der Ökonomie, andere Produktionen wanderten in Billiglohnländer ab. Der sogenannte „soziale Wohnbau“ wurde lukrativer Teil der Immobilienwirtschaft. Die Massen-Wohnbauanlagen (Toki) oftmals „gated communities“ eignen sich allerdings nicht für die sozial Bedürftigen, sondern lediglich für die unteren Einkommensgruppen der Mittelschicht. Die staatlichen Förderungen zum Wohnbaukredit machen inzwischen den Wohnungskauf viel attraktiver als Mieten. Ist eine Krise vorprogrammiert? Ein Hinweis darauf wäre zumindest der Überschuss am Istanbuler Wohnungsmarkt (die Zahlen des Leerstands variieren zwischen 150.000 und 400.000 Wohnungen).

Die statistischen Prognosen zeigten bereits 2010 einen künftigen landesweiten Überschuss von 3 Millionen Wohnungen. Aber obwohl das Überangebot am Wohnungsmarkt weiterhin steigt, wird heftig weitergebaut. Und der anhaltende Bauboom beschränkt sich keineswegs nur auf Wohnbauten. Es gibt zahlreiche Immobilienprojekte für Bürotürme, Mega-Hotels und Einkaufzentren – noch bis Ende der Neunzigerjahre in Istanbul eher eine Seltenheit.

Insbesondere der Einfluss von Turmbauten auf das Stadtbild galt bis dahin – so wie in anderen europäischen Städten – eher als Hindernis für eine Realisierung. Heute bilden sie den unbarmherzigen Hintergrund für die zahlreichen eleganten Minarette und Kuppeln Istanbuls. Zwei Millionen von insgesamt 3,6 Millionen Wohnungen sollen in Istanbul erdbebengefährdet sein. So mancher Politiker zeigt sich hierüber erfreut, eröffnet doch eine Zerstörungsgefahr durch Erdbeben leichter den Weg zu Enteignung und Abriss von Häusern historischer Viertel – soweit Gutachter ein solches Gebiet als besonders riskant einstufen. Die Stadt wächst auf Kosten der schrumpfenden Regionen im Norden und Osten.

Verdrängung und Gentrifizierung

Besonders der Luxus-Wohnungsmarkt verlangt dringend zentrale und große Bauplätze zur lukrativen Vermarktung. Die zentral gelegenen Armenviertel geraten durch die Verdrängungspolitik unter Druck. Das seit einem Jahrtausend bestehende Roma-Viertel Sulukule, das durch seine lebhafte Musik- und Tanzszene zur Touristenattraktion geworden war, musste für Neubauten und damit für zahlungskräftige neue Bewohner großflächig Platz machen. Die ehemaligen Bewohner wurden in die neuen Toki-Wohnblöcke am Stadtrand mehr oder weniger zwangsübersiedelt. Bald stellte sich aber heraus, dass diese die Raten der neuen Wohnungen nicht zahlen konnten. Außerdem war der einstige Vorteil der Nähe von Wohnung und Arbeitsplatz nicht mehr gegeben. Was sollten sie nun am Rand der Stadt im Niemandsland tun?

Das nächste akut gefährdete Armenviertel Tarlabasi bot einst ein reiches, buntes, kosmopolitisches und levantinisches Leben. Ein Großteil der ursprünglichen Bewohner war bereits in den Fünfzigerjahren vertrieben worden.

Tarlabasis leerstehende und heruntergekommene Häuser dienten Randgruppen, vor allem Transvestiten, kurdischen Zuwanderern, Flüchtlingen und Prostituierten, mit der Zeit als letztes Schlupfloch. Das historische Viertel, geprägt von eleganten, aber heruntergekommenen Fassaden einstiger Mehrfamilienhäuser liegt in der Nähe von Gezi-Park und Taksim-Platz, angrenzend an die lebhaften Straßen von Beyoglu mit regem Nachtleben rund um die Einkaufsstraße Istiklal Caddesi. Eng miteinander verknüpft liegen diese zwei benachbarten Welten. Die glänzenden Fassaden des Armutsviertels von Beyoglu und die heruntergekommenen Bauten von Tarlabasi wirken auf unterschiedliche Weise, obwohl sie beide aus derselben Zeit stammen. Die jetzigen Bewohner von Tarlabasis historischen Häusern sind oft als Straßenverkäufer unter der flanierenden Masse in Beyoglu oder nahe der unzähligen Bars und Restaurants in den Seitengassen anzutreffen.

In den letzten Jahren fanden die üblichen Methoden aggressiver Gentrifizierung in diesem Viertel statt: Auch Zeitungen berichteten, wie kriminell das Leben im diesem Viertel sei. Mithilfe der Mainstream-Medien wird ein erschreckendes Image geprägt. Zudem investierte die Stadt kaum in die Verbesserung des öffentlichen Raums. Tarlabasi wurde zunehmend medial präsent: Selbst in einer deutschen Kriminalserie diente es als Schauplatz der Bauboom-Mafia.

Die Imagezerstörung drückte einerseits die Immobilienpreise weiter nach unten, andererseits öffnete sie die Tür zur Verdrängung von Bewohnern aus dieser hausgemachten „Problemzone“. Die hier Ansässigen dachten sogar, dass die Polizei sich absichtlich in der Kriminalitätsprävention im Viertel zurückgehalten hätte, um den Ruf des Quartiers noch berüchtigter werden zu lassen. In der Folge gab es einen Anstieg von Enteignungen und Abrissen, um dem Bauboom den Weg zu ebnen. Ein Unternehmenskonglomerat, das in den letzten Jahren groß geworden war, erhielt den Auftrag für das derzeit größte Sanierungsprojekt in Istanbul, bei dem kein Stein auf dem anderen bleibt. Und es stellt sich wie bei jedem Gentrifizierungsprozess die Frage: Wohin sollen die Vertriebenen ziehen?

Rolle der Architektenkammer

Auch andere Stadterneuerungsprojekte, wie das Haydarpasa-Port-Projekt auf dem historischen Hauptbahnhofviertel, lösten Bürgerproteste aus. Die Präsidentin der Architektenkammer von Istanbul, Mücella Yapici, sagte im Interview, dass die Kammer das gesetzlich verankerte Recht und die Pflicht hätte, die baulichen Vorhaben, die weder mit öffentlichem Interesse noch Allgemeinwohl vereinbar schienen, vor Gericht zu bringen. Und sie tat es. Selbst in zweiter Instanz entschied das Gericht gegen das Projekt. Der Ausgang ist dennoch ungewiss. „Immerhin konnte die Umsetzung um mehrere Jahre verzögert werden“, sagt Yapici, die auch aktiv an den Straßenprotesten teilgenommen hat. Die Fotos ihrer Verhaftung zusammen mit anderen Kammerfunktionären gingen um die Welt.

„Die neoliberal orientierte Gesetzgebung der letzten Jahre zur Stadt- und Planungspolitik ebnete den Weg zu Mega-Projekten wie dem dritten und vermeintlich größten Flughafen Europas sowie der dritten Bosporus-Brücke, beide im Wald- und Grüngebiet angesiedelt sowie zu einem zweiten künstlichen Bosporus-Kanal zwischen Schwarzem Meer und Ägäis“, fügte sie hinzu: mit riesigen ökologischen und sozialen Risiken verbundene Vorhaben.

Die Unzufriedenheit mit der Stadtpolitik hat unterschiedliche Gruppen und Institutionen mit ihren Protesten als Taksim-Plattform zusammengeschweißt. Aus dem Nichts wuchs eine immer breiter werdende Bürgerbewegung heran. „Letztlich ging es nicht mehr nur um Proteste, sondern um eigene Projekte, Initiativen und kulturelle Veranstaltungen“, sagt Yelta Köm, ein Architekturstudent, der von Anfang an dabei war. Die Nachbarschaftsorganisationen stärkten sich, man baute mobile Bibliotheken, Podien für Diskussionsrunden, Bühnen für Konzerte. Die Taksim-Plattform errichtete sogar eine riesige Tafel für ein Abendmahl von allen für alle, die kilometerlang durch die berühmte Einkaufs- und Gastronomie-Meile Istiklal Caddesi verlief – als eigentlich unübersehbares Zeichen friedlichen Protests.

von Betül Bretschneider