Begrünungen messbar machen

Das Bewusstsein für die Notwendigkeit, graue Infrastrukturen wieder zu begrünen, steigt nicht zuletzt aufgrund zunehmender klimawandelbedingter Herausforderungen. Die Erfassung und Messbarmachung der Wirkungen von Begrünungen auf die Außen- und Innenräume und die Darstellung von Daten und Kennwerten sind erforderlich für unser Verständnis, die Anpassung von Maßnahmen und Umsetzungen und zur Entscheidungsfindung.

In den letzten Jahrzehnten wurden Grünräume und Pflanzen in Städten und Siedlungen vielfach als „störend“, „Platz einnehmend“ oder „verschmutzend“ wahrgenommen. Häufig wurden sie zugunsten von Bautätigkeiten und Gebäuden entfernt oder reduziert. Aktuell findet jedoch ein Umdenken statt. Graue Infrastrukturen werden wieder begrünt.

Zur grünen Infrastruktur zählen alle Arten von Vegetationsflächen wie z. B. Hecken- und Staudenstreifen, Baumpflanzungen, Vorgärten, Parks, Klein- und Großgrünanlagen genauso wie Bauwerksbegrünungen (Gründächer und -fassaden). Während über viele Jahrzehnte Grünflächen ausschließlich ästhetische Wirkungen zugeordnet wurden, liegen mittlerweile ausreichend Belege für die vielfachen Ökosystemleistungen insbesondere in urbanen Räumen vor. Sie reichen von Temperaturregulierung über Luftverbesserung, Biodiversitätsförderung und Habitatschaffung, psychologischen Wirkungen bis hin zur Förderung des Wasserkreislaufes, Reduktion von Hochwasserrisiken u.v.a.m. Begrünungen und Pflanzengesellschaften sind wahre Multifunktionstalente. Ihre Anerkennung als notwendige „Infrastrukturen“, ihre gezielte Förderung und die Investition in grüne Infrastruktur-Netzwerke sind Voraussetzung, um die Versorgung und Nutzung unserer Lebensräume sicherzustellen.

Wirkungen und Auswirkungen sichtbar machen

Um die Wirkungen und Leistungen von Begrünungen sichtbar zu machen, ist es erforderlich, diese messbar zu machen, Daten zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. Beispiel dafür ist der Fakt, dass sich, im Gegensatz zu den meisten Materialien unserer Umgebung, Blattoberflächen auch unter Sonneneinstrahlung nicht erwärmen und ihre Temperatur jener der Lufttemperatur entspricht. Weiters wird durch die Verdunstung über die Spaltöffnungen Wärmeenergie aus dem System genommen und der Energiehaushalt ausbalanciert („Kühleffekt“). Besonders effizient ist die Wirkung, die sich durch die Beschattung ergibt: Über 90 Prozent der globalen Einstrahlung können von dichten Laubkörpern gefiltert werden. Somit belastet diese nicht die Energiebilanz. Im Baumschatten und unter dem Blätterdach entstehen daher auch bei hoher Lufttemperatur keine Hitzeinseln. Die Messung dieser Effekte erfolgt über entsprechende Instrumente, manuelle Sensoren oder als Dauermonitoring und muss immer in Bezug zur Pflanzencharakteristik (Blattfläche, Größe, Alter, Vitalität etc.) gestellt werden. Nachfolgend werden drei ausgewählte Forschungsprojekte präsentiert, die sich mit der hier adressierten Messbarkeit umfangreich auseinandersetzen.

Projekt GLASGrün – vertikale Vegetationssysteme zur sommergrünen Vorverschattung von Glasfassaden

Begrünte Glasfassaden als Zukunftslösung?

GLASGrün entwickelte vertikale Begrünungssysteme für Glasfassaden für erd- und eingeschossige Gewerbegebäude. Ziel ist die nachträgliche Außenverschattung durch Pflanzen, die an standort- und objektangepassten Kletterkonstruktionen den Glasflächen vorgelagert sind. Dazu wurden zwei Demoobjekte realisiert. Das Projekt generiert zudem quantitative Daten zu Energie- und Mikroklimahaushalt sowie qualitative Erkenntnisse zur Wahrnehmung der Nutzer*innen. Die Ergebnisse fließen in Leitfäden zu skalier- und übertragbaren Lösungen mit Pflege- und Managementplänen ein.

Herausforderungen

Besonders Glasfassaden, die in der modernen Architektur aufgrund der großartigen Wohnatmosphäre weit verbreitet sind, stellen eine Herausforderung dar: Sie beeinflussen das Mikroklima durch hohe Strahlungsenergie und erhöhte Temperaturen sowohl im Innenraum als auch in der unmittelbaren Umgebung vor der Glasfläche meist negativ. Die nachträgliche Begrünung von Glasfassaden ist komplex. Traditionelle Begrünungssysteme sind für Glasgebäude statisch nicht umsetzbar. Das Projekt GLASGrün setzte genau hier an, um wirkungsvolle Begrünungslösungen für Bestandsobjekte zu entwickeln und zu evaluieren.

Innovative Ansätze: Retrofit in Tirol und Wien und ihre Wirkungen

Hier wurden individuelle Lösungen für je ein Objekt umgesetzt und evaluiert (konstruktive Planungen in Kooperation mit Architekturbüro Rataplan (MPreis Bistro Söll) und Lichtblauwagner Architekten (Büroobjekt TB Obkircher). Das Datenmonitoring mit manueller und permanenter Sensorik zeigte das Entwicklungspotenzial innerhalb der Anwuchsphase mit Wuchshöhen von > 4 m bereits im zweiten Standjahr und Deckungsgraden

> 90 % im dritten Standjahr am Objekt in Söll auf. Es wurden Blattflächenkennwerte von vier häufig eingesetzten Kletterpflanzen und die Auswirkungen auf Temperatur- und Luftfeuchteregime sowie die Reduktion der solaren Einstrahlung im Jahresverlauf ermittelt. Daraus konnte erstmalig ein Grünverschattungsfaktor Fbs abgeleitet werden, der als Grundlage für Energiekennwerte und bauphysikalische Bewertungen dienen kann. Die Erhöhung der relativen Luftfeuchte um ca. 10 % und die Einstrahlungsminderung im Hochsommer um > 90 % hinter der Begrünung übertrifft die Erwartungen.

Projekt HEDWIG – Erhebung von Messdaten an adulten Grünfassaden und -dächern

Mission „Datengenerierung und Wirkungsabschätzung“

Aufgrund der unzureichenden Datenlage von Messkennwerten steht bei HEDWIG die Generierung von Messdaten zu Pflanzen- und Systemkomponenten im Fokus. Es soll ein standardisiertes und auf andere Bauwerksbegrünungen übertragbares Auswerteverfahren der Messdaten entwickelt werden. Es wurden 16 adulte Objekte für Dauermessungen und Messkampagnen identifiziert und ausgewählt. Da in diesem Umfang bisher keine Untersuchungen an mehreren Messobjekten zeitgleich durchgeführt wurden, liegt ein besonderes Augenmerk auf der Aufbereitung und Interpretation der erhobenen Daten. Die gewonnenen Kennwerte und Erkenntnisse über Wirkungen werden eine Weitentwicklung von Berechnungsmodellen ermöglichen. Zugleich wird ein Mainstreaming von Bauwerksbegrünungen befördert und die Grundlage für Argumentarien und Prüfprozesse bereitgestellt.

Innovatives Messkonzept

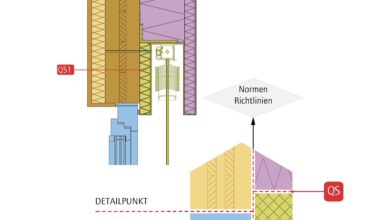

Das HEDWIG-Messkonzept beinhaltet abgestimmte Komponenten für den Innen- und Außenraum, welche in ihrem Zusammenwirken ein umfassendes Verständnis über die mikroklimatischen Wirkungsleistungen von adulten Bestandsbegrünungen an Bauwerken erlauben. Konkret wird auf einheitliche Dauermessungen, vertiefende Mess-Setups in Abhängigkeit der spezifischen Pflanzenkörpertypen, Messkampagnen zur Erfassung pflanzenspezifischer Eigenschaften, Abbildung der bauphysikalischen Rahmenbedingungen der Gebäude, Dauermessungen im Innenraum sowie einer thermischen Gebäudesimulation der Wirkungen im Gebäudeinneren fokussiert.

Herausforderungen

Bereits zu Beginn stellte die Suche nach passenden Untersuchungsobjekten mit adulter und vitaler Begrünung und deren Zugänglichkeit eine Hürde dar. Dennoch konnte nach abgeschlossener Eignungsfeststellung der Standorte eine umfassende Bewertungsmatrix erarbeitet werden und eine finale Auswahl getroffen werden. Als problembehaftet erwies sich der Einsatz der Sensorik, da Sensorverfügbarkeiten, eingeschränkte Anbringungsmöglichkeiten und Zugänglichkeit in großen Höhen, Inbetriebnahme, Datenverluste durch Sensorausfälle und fehlende Referenzräume in Limitationen resultieren.

Nichtsdestotrotz gelingt es, das Konzept zur Darstellung der solaren Einstrahlungsreduktion im Jahresverlauf und die Etablierung des Grünverschattungsfaktors an adulten Strukturen fortzuführen und die Beeinflussung der Gebäudeenergie zu simulieren. Damit werden grundlegende Erkenntnisse für verschiedene Kletterpflanzen verfügbar.

Projekt MARGRET – Kennwerte zur Adaptierung von Berechnungsmodellen

Mission „kontrollierte Messbedingungen“

MARGRET, ein Projekt des IBO, AEE und GSG mit BOKU-IBLB, verfolgt einen weiteren Ansatz zur Messbarkeitsmachung der Wirkungen von Bauwerksbegrünungen: In einem kontrollierten Versuchsaufbau wird interdisziplinär untersucht, inwiefern juvenile Fassaden- und Dachbegrünungen die Energieeffizienz von zeitgemäß gedämmten Gebäuden beeinflussen. Damit die Wirkung von Begrünungen auf den Gebäudekörper quantitativ ermittelt werden kann, wird ein standardisiertes Verfahren angewandt. Damit ist ein für die grüne Baubranche wichtiger Schritt zur Umsetzung und Einbindung von wirkungsvollen Begrünungen in Regelwerke und den Energieausweis gemacht.

Mess-Setup mit innovativer Prüfbox

Im Versuch wird eine Prüfbox, bestehend aus zwei Räumen mit identer Ausstattung (Wandaufbau, Orientierung, Fensterfläche) – jedoch thermisch vollkommen entkoppelt – genutzt. Beim Messvorgang werden vor einem Raum abwechselnd mobile Fassadenbegrünungselemente (Blauregen, Wilder Wein und eine Living Wall) platziert, der benachbarte Referenzraum bleibt dabei „unbegrünt“. Die eingebaute Mess-Sensorik vor, an und in der Prüfbox erlaubt die Messung der Umgebungswirkungen auf die Box mit und ohne Begrünung. Ergänzend dazu konnten zwei ident konditionierte Dach-Teststände inklusive erforderlicher Messtechnik errichtet werden, wobei ein klassisches Kiesdach als Referenz zu einem reduzierten Intensivgründach dient. Ein umfangreiches Pflanzenmonitoring erlaubt die Ausmaße, Entwicklung und den Zustand der Begrünung in Werten darzustellen und somit den Verschattungseffekt auf die Prüfboxen messbar zu machen.

Erste Erkenntnisse und Ausblick

Im ersten Halbjahr zeigte sich bereits, dass gerade in den Sommermonaten die Oberflächentemperatur am Gebäude durch die Installation von Fassadenbegrünung deutlich sinkt und der Wärmestrom in die Prüfboxen verzögert bzw. verringert wird. Die Kletterpflanzen bewirkten eine messbare Verschattungsleistung, wobei ein Abminderungsfaktor der Solarstrahlung in der Höhe von ca. 70 % erzielt wurde. Anhand der Dachbegrünung wurde nachgewiesen, dass trotz adäquater Dämmung noch eine potenzielle Reduktion des Hitzeeintrags im Sommer möglich ist.

Das standardisierte Messverfahren und die gewonnenen Kennwerte werden als Input für die Adaptierung von vorhandenen Bau- und Energieregelwerken bereitgestellt. Standardisierte Wärmeschutzwerte können durch die neuen Kennwerte ergänzt und dynamische Berechnungsmodelle um saisonale Wirkungen erweitert werden.

Meilensteine in der Generierung von Kennwerten

In Zeiten des Klimawandels wird die Bauwerksbegrünung zu einer Schlüsselstrategie der nachhaltigen Stadtentwicklung. GLASGrün, HEDWIG und MARGRET stellen maßgebliche Meilensteine in der Generierung von Kennwerten aus Realmessungen sowie im Verständnis von Wirkungen von Gebäudebegrünungen hinsichtlich Energiebilanz und Mikroklimaregulation dar. Ihre unterschiedlichen Schwerpunkte auf Retrofit von Glasfassadenbestand, adulten Realstrukturen und Testboxen mit austauschbaren juvenilen Grünsystemen erlauben die Ergänzung von Pflanzen- und Standortdaten unter vergleichbaren Messkonzepten, standardisierte Messdaten unter Berücksichtigung der Referenzsituation sowie die Integration in Simulationsverfahren.

Dies revolutioniert die Weitentwicklung von Berechnungsmodellen und die Integration im Energieausweis:

- Thermische Behaglichkeit: Die Umgebungstemperatur wird durch Beschattung und Verdunstungseffekte verbessert.

- Mikroklima: Die Begrünung reduziert die solare Einstrahlung und den Wärmeenergieeintrag signifikant.

- Grünverschattungsfaktor: Erstmalig und objektübergreifend konnte ein Faktor abgeleitet werden, der Vergleichbarkeit mit herkömmlicher Verschattung zulässt und die Integration in gebäudeenergierelevante Berechnungen zulässt.

(bt)

Autor*innen:

Die Autor*innen dieses Beitrags Univ.-Prof. DI Dr. Rosemarie Stangl, Univ.-Ass. DI Anna Briefer, DI Udo Buttinger, DI Nicole Jalits und Priv.-Doz. DI Dr. Ulrike Pitha sind am Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau der Universität für Bodenkultur Wien tätig.