Baustelle der Zukunft: Wenn Holzbauten recycelt werden

Wenn ein Gebäude das Ende seiner Lebensdauer erreicht, entstehen neue Herausforderungen und Potenziale: Rückbau, Wiederverwendung und kreislauffähige Planung rücken in den Fokus. Das Projekt „Circular Timber“ der TU Wien untersucht, wie sich Holzbauten so gestalten lassen, dass ihre Bauteile wiederverwendet werden können – im Einklang mit aktuellen EU-Vorgaben zur Nachhaltigkeit.

Was geschieht mit einem Gebäude, wenn es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat? Man kann es rückbauen. Man kann einzelne Bestandteile eines Holzbaus recyceln, das heißt im Sinne des „Urban Mining“ als Rohstoffquelle nutzen. Am effizientesten wäre es jedoch, wenn man es einfach zerlegen und aus den bestehenden Bauteilen ein neues Gebäude errichten könnte – ganz ohne Qualitätsverlust. Voraussetzung dafür ist eine entsprechend vorausschauende Planung bereits vor der Ersterrichtung.

Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen

Das Projekt „Circular Timber“ an der TU Wien widmet sich genau diesem Ansatz. Im Fokus stehen neue Strategien zur Wiederverwendung von Bauteilen sowie aktuelle EU-Vorgaben zur Nachhaltigkeit. Gleichzeitig wird untersucht, wie kleine und mittelständische Unternehmen diese Anforderungen praxisnah umsetzen können. Ziel ist es, die österreichische Holzbaubranche im Sinne des European Green Deals zukunftsfit zu machen – mit Vorteilen für Klima, Wirtschaft und Planungssicherheit.

Neue EU-Regeln betreffen alle

Das von Marius Valente vom Institut für Architekturwissenschaften der TU Wien geleitete Projekt „Circular Timber” ist stark anwendungsorientiert. Ziel ist es, einen konkreten Mehrwert für die österreichische Holz- und Holz-Hybridbaubranche zu schaffen. Im Projektteam arbeiten Architekturforschung und Bauingenieurwesen eng zusammen.

„In einer ersten Projektphase haben wir erhoben, welche konkreten Herausforderungen heimische Unternehmen sehen, was sie brauchen und wo weiterer Forschungsbedarf besteht.“ Marius Valente

Laut aktueller EU-Vorgaben müssen große Unternehmen umfassende Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und ihre Umweltbilanz von externen Stellen bewerten lassen. Kleine und mittlere Betriebe sind derzeit noch ausgenommen – dennoch sind auch sie indirekt betroffen: Kaufen größere Firmen bei kleineren Zulieferern ein, benötigen sie verlässliche Nachhaltigkeitsdaten. Diese Daten werden mit Environmental Product Declarations (EPDs) abgebildet und von den herstellenden Firmen zur Verfügung gestellt. Das erhöht den Druck auf kleinere Unternehmen. Sie müssen einerseits diese Daten erheben und andererseits ihre Prozesse entsprechend anpassen. Viele wissen laut Valente darüber nicht ausreichend Bescheid.

Vom Rohstofflager zum Baukastensystem

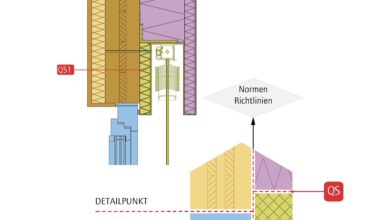

Ein ausgedientes Gebäude lediglich als Ersatzteillager zu betrachten, greift zu kurz. „Natürlich könnte man Holzbalken entnehmen, zuschneiden und wiederverwenden – aber dabei entsteht Verschnitt, also Abfall. Das ist nicht optimal“, sagt Valente. Deutlich nachhaltiger wäre es, wie mit einem Legobaukasten zu arbeiten: Mit Bauteilen, die sich ohne Qualitätsverlust wiederverwenden lassen.

„Im Holzbau bedeutet das, Verbindungstechniken zu verwenden, die sich zerstörungsfrei lösen lassen“, erklärt Bauingenieur Alexander Gerger, der ebenfalls am Projekt beteiligt ist. „Wir analysieren derzeit, welche Methoden sich dafür am besten eignen. Und wir sehen: Technisch ist das bereits heute möglich.“ Marius Valente

Gut für die Bauwirtschaft – gut für das Klima

Der Bedarf an zirkulären Bauweisen ist groß: „Gerade in Österreich gäbe es viel Potenzial, Holz verstärkt im Bau einzusetzen – das Interesse wächst“, so Valente. Zugleich ist klar: Selbst ein waldreiches Land wie Österreich kann den enormen Rohstoffbedarf der Baubranche nicht allein decken. Umso wichtiger sei ein bewusster Umgang mit dem vorhandenen Holz – und seine Wiederverwendung.

„Für das Klima ist es ideal, wenn Bäume CO₂ aus der Atmosphäre binden und dieses Kohlenstoffdepot dann langfristig in Gebäudebauteilen gespeichert bleibt“, so Valente. Durch die Wiederverwendung von Bauteilen weit über den Lebenszyklus eines einzelnen Gebäudes hinaus, könnte die gebaute Stadt selbst zur Kohlenstoffsenke werden.“