Bleiverglasungen mit Reformblei

Jugendstil war eine Abkehr von sämtlichen gestalterischen Traditionen. Die Künstler dieser Zeit wollten bewusst etwas komplett Neues schaffen. Glas bekam dabei einen enorm hohen Stellenwert.

Die Hohlglaserzeugnisse waren einzigartige Schmuckstücke und sind heute im Antiquitätenhandel nur mehr um teures Geld zu erstehen. Auch am Flachglassektor brach eine neue Zeit an. Die Stiegenhäuser der Bauwerke um die Jahrhundertwende wurden meist mit prachtvollen Bleiverglasungen oder geätzten Kunstwerken ausgestattet.

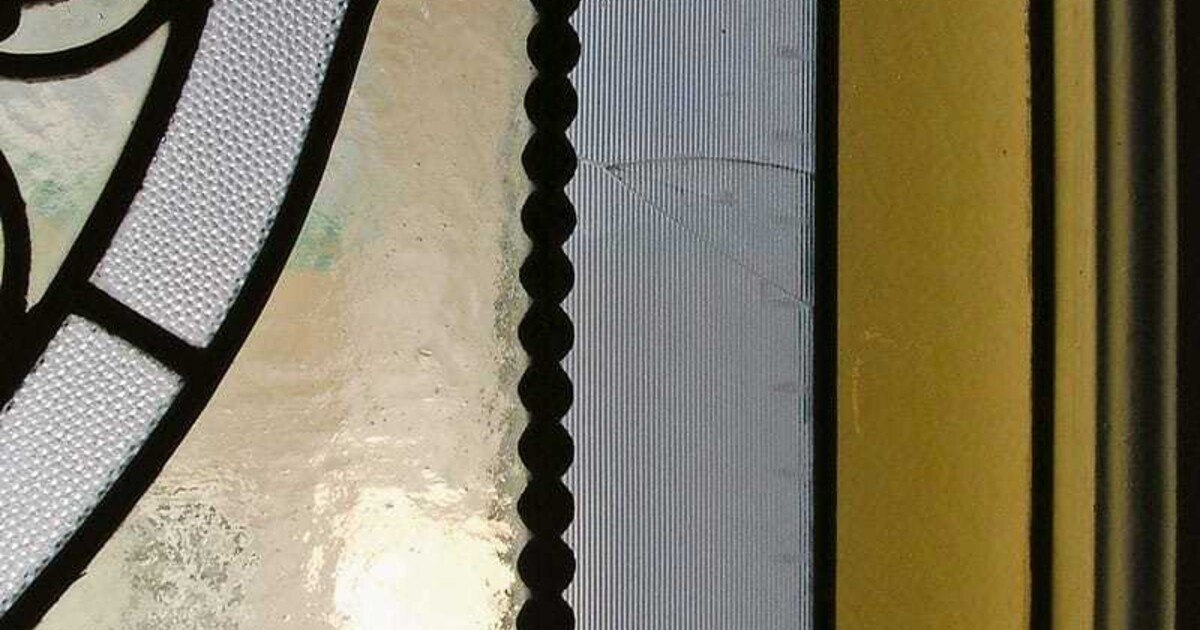

Der Zufallsfund einer eigenartig profilierten Bleisprosse in einem Wiener Jugendstilfenster, weckte die Neugierde zum Nachschlagen in den noch vorhandenen alten Zeitungen der Glasbranche.

Bunte Blumen. Die typischen Motive der Wiener Jugendstilfenster beinhalteten neben kleinen geometrischen Formen viele bunte Blumen. Rosen, Sonnenblumen und Schwertlilien waren bevorzugt und ließen sich mit dem neuen Opalescentglas sehr plastisch darstellen. Malerei auf dem Glas war eher selten zu finden, die Motive entstanden eher durch das mosaikartige Zusammensetzen der bunten Gläser mit Hilfe der Bleiruten. Die Linien wurden großzügig schwungvoll geführt, die Bilder hatten meist eine verspielt verzierte Wirkung.

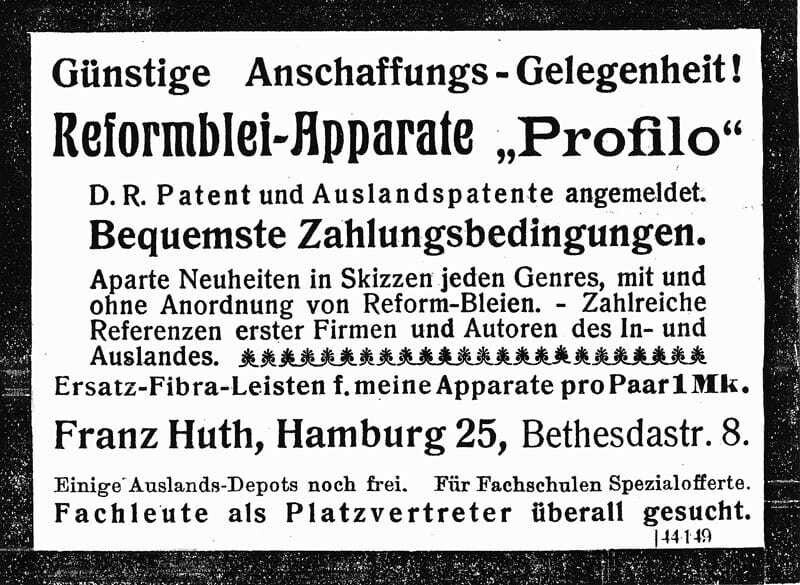

Reformblei: das neue Verfahren. Des Zierrates aber nicht genug, erfand um das Jahr 1910 ein Franz Huth aus Hamburg, Bethesdastraße 8, das „Reformblei Patent Huth“, dazu den gesetzlich geschützten „Profilo, Ornament-Bleischneide-Apparat“. Mit diesem konnte man in die geraden Außenkanten der Bleiwände verschiedene Profile schneiden, um eine wirksame, zusätzliche Dekoration der Bleifenster zu ermöglichen.

Die herkömmlichen geraden Bleisprossen wurden in Leisten eingespannt, die gleichzeitig als Führungsschienen für den „Hobel“ dienten. Im Hobel eingespannt waren Räder, welche das Profil aus den Bleibacken herausschnitten. Die Messer konnten für jedes verlangte Motiv angefertigt werden. „Durch das neue Verfahren kann das ziemlich zeitraubende Malen derartiger Glasdekorationen vermieden werden und lassen sich selbst durch ausschließliche Anwendung der profilierten Bleie in einem Fenster sehr hübsche Wirkung erzielen“, ist in einem Leitfaden für das Glasergewerbe aus dem Jahr 1911 zu lesen. In einigen Ausgaben der „Glas-Industrie-Zeitung Diamant“ vom Jahr 1912 waren Entwürfe „moderner Verbleiungsfenster“ von Franz Huth in diesem Stil abgebildet. Inserate warben für den neuen Apparat, in denen auch nach „Fachleuten für Platzvertreter“ gesucht wurde.

Kurze Blüte in Österreich. Die Geschäftsbeziehung nach Österreich führte offensichtlich zur Firma Herb&Schwab in Wien-Währing, Gentzgasse 150, einer bedeutenden Firma, die sich auch „Dessinglasfabrik“ nannte und auf Mousselinglas und Glasätzerei spezialisiert war. In der Österreichischen Fachzeitschrift „Der Glaser und Glashändler“ sind Inserate für die Lieferung von Reformblei zu finden. Dieser Idee dürfte allerdings kein allzu großer Erfolg vergönnt gewesen sein. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges gab es wohl Werbung für Herb&Schwab, jedoch nicht mehr für das Reformblei. Man brauchte das Geld für Kriegsanleihen und nicht für designte Glasfenster. Auch die Zeit danach war für das Leben der Menschen und das Gewerbe wirtschaftlich katastrophal.

Es gibt heute noch viele Jugendstilfenster in Wien, trotz der beiden Weltkriege, wo Vieles zerstört wurde. Meist aber hinter verschlossenen Türen. Zu viele Fenster sind einfach dreist aus Stiegenhäusern gestohlen worden. Bleiverglasungen mit Reformblei sind aber eine seltene Ausnahme, ebenso in Deutschland. Dort soll es noch öfter bei Möbel und Innendekoration anzutreffen sein, weiß die Kustodin der Glasabteilung im Bezirksmuseum Mariahilf, Mag. Alicia Waldstein-Wartenberg. In diesem Museum ist übrigens aus dem Nachlass Geyling ein Profilo-Apparat ausgestellt. Viele wunderbare alte Flachglas-Exponate, mühsam zusammengetragen und vor dem Scherbenbunker gerettet, sind in der Glasabteilung zu sehen. Das wäre ganz sicher für alle Glaser einmal einen Ausflug wert.