Gründächer in Holzbauweise: Herausforderungen und Lösungen

Dass Gründächer nicht in Holzbauweise ausgeführt werden können, ist ein Vorurteil, welches sich mit genügend Sachverstand leicht entkräften lässt. In diesem Beitrag geht es um den bauphysikalischen Feuchteschutz von Gründächern in Holzbauweise und worauf bei der Planung diesbezüglich zu achten ist.

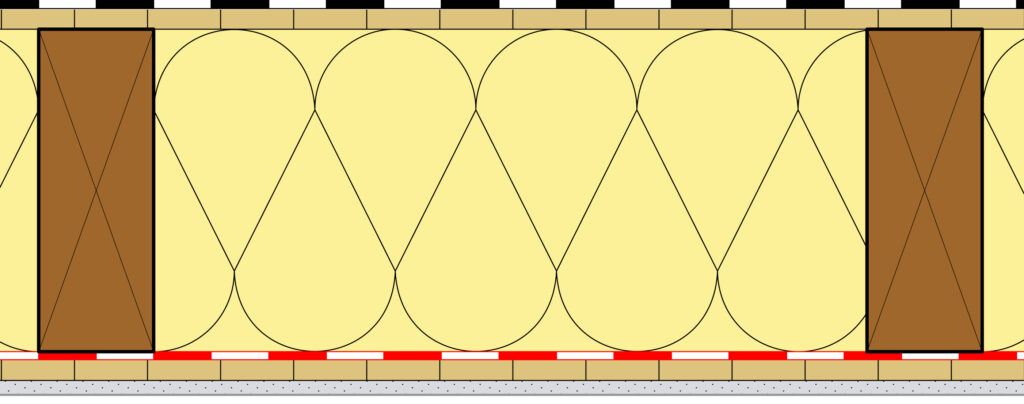

Flachdächer in Holzbauweise stellen aus bauphysikalischer Sicht anspruchsvolle Bauteile dar. Werden diese klassisch als zwischensparrengedämmte Konstruktionen entsprechend Abbildung 1 (unten) ausgeführt, so muss besonders auf folgende Punkte geachtet werden:

- hohe Luftdichtheit

- geeignete innenseitige Dampfbremse

- dunkle Dachabdichtung ohne zusätzliche Deckschichten

- keine wesentliche Beschattung der Dachfläche

Wie die beiden letztgenannten Punkte verdeutlichen, ist die sommerliche Erwärmung der Dachfläche (eigentlich der außenseitigen Beplankung) eine wesentliche Voraussetzung für die Funktionstauglichkeit eines solchen Flachdaches. Nur bei einer Erwärmung der außenseitigen Beplankung kann das im Gefach angefallene Kondensat wieder – nach innen, da außenseitig ja eine Abdichtung mit hohem Diffusionswiderstand aufgebracht ist – abtrocknen. Wird nun ein Gründachsubstrat auf das Dach aufgebracht, so reduziert sich die Erwärmung der Dachfläche wesentlich.

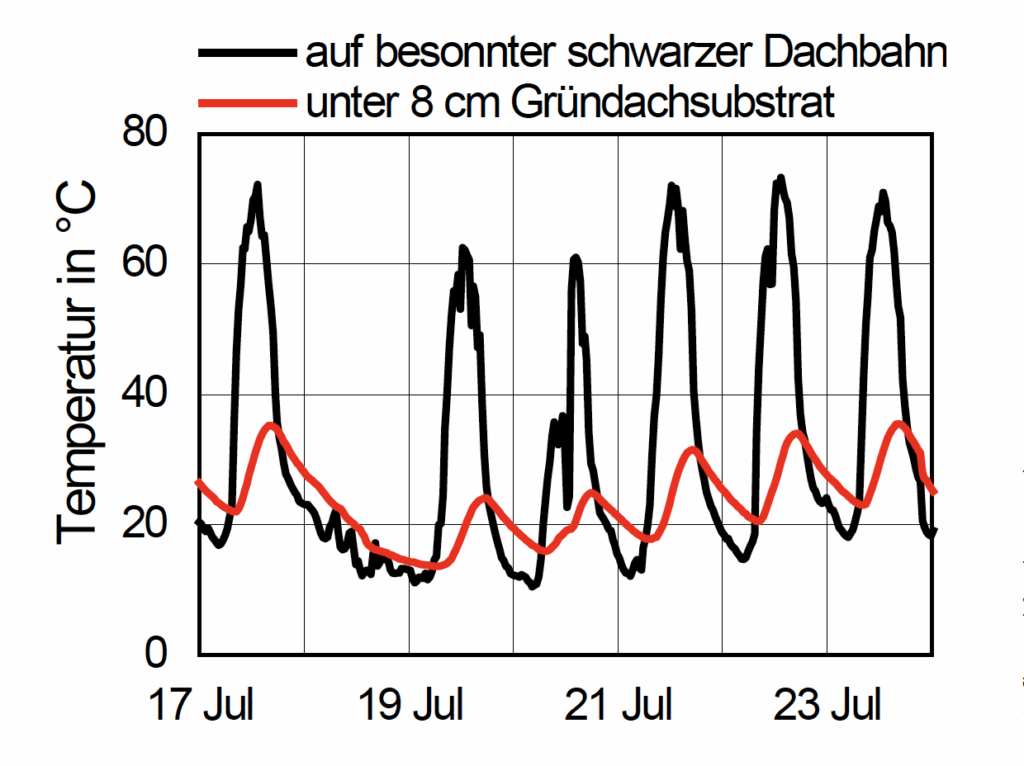

Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt sehr deutlich den Unterschied zwischen der Temperatur auf einer besonnten schwarzen Dachbahn und der Temperatur unter einem Gründachsubstrat. Angefallenes Kondensat kann im Dach mit Gründachaufbau während des Sommers nicht abtrocknen, wodurch es zu einem Aufschaukeln der Feuchtigkeit im Dachaufbau kommen kann.

Lösungen für Gründächer

Sollen Gründächer in Holzbauweise ausgeführt werden, so muss sichergestellt werden, dass entweder

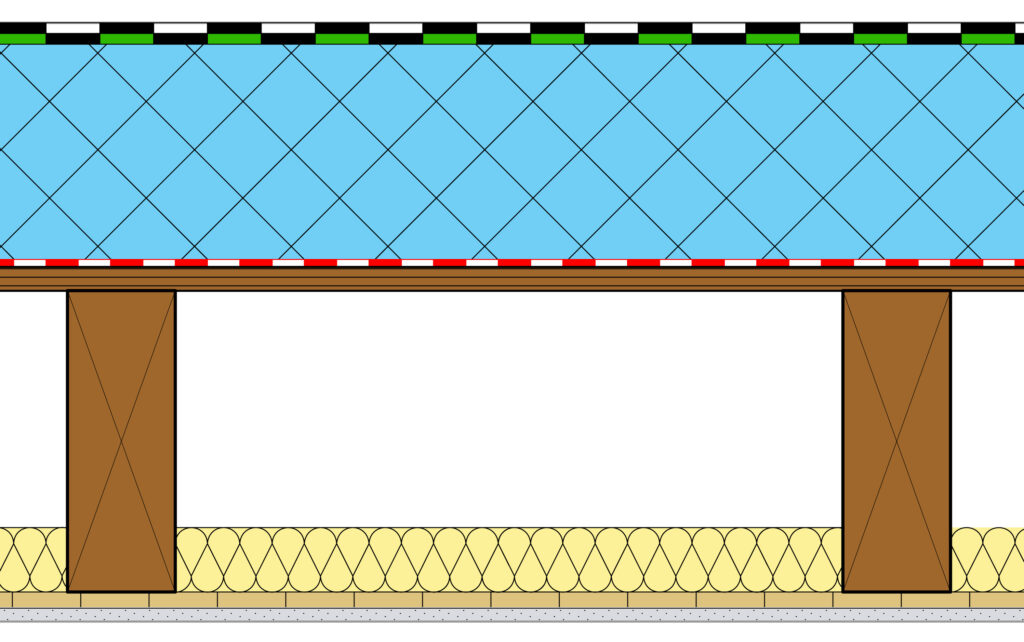

a) kein Kondensat an den Holzbauteilen entsteht oder b) angefallenes Kondensat wieder schadensfrei abtrocknen kann. Anforderung a kann durch die Umsetzung von aufdachgedämmten Dachkonstruktionen entsprechend Abbildung 3 (folgend) erreicht werden. Eine unterseitige Beplankung der Sparren ist dabei optional, das dadurch entstehende Gefach sollte aus akustischen Gründen dann bedämpft werden. Aus Feuchteschutzgründen darf die Gefachdämmung jedoch nur sehr gering ausfallen.

Bei einer aufdachgedämmten Ausführung liegt die gesamte Tragstruktur im warmen Bereich und es kommt zu keinem Kondensatausfall an den Holzbauteilen. Dieser Art von Dachkonstruktion stellt daher die bauphysikalisch sicherste Art dar ein Gründach auszuführen.

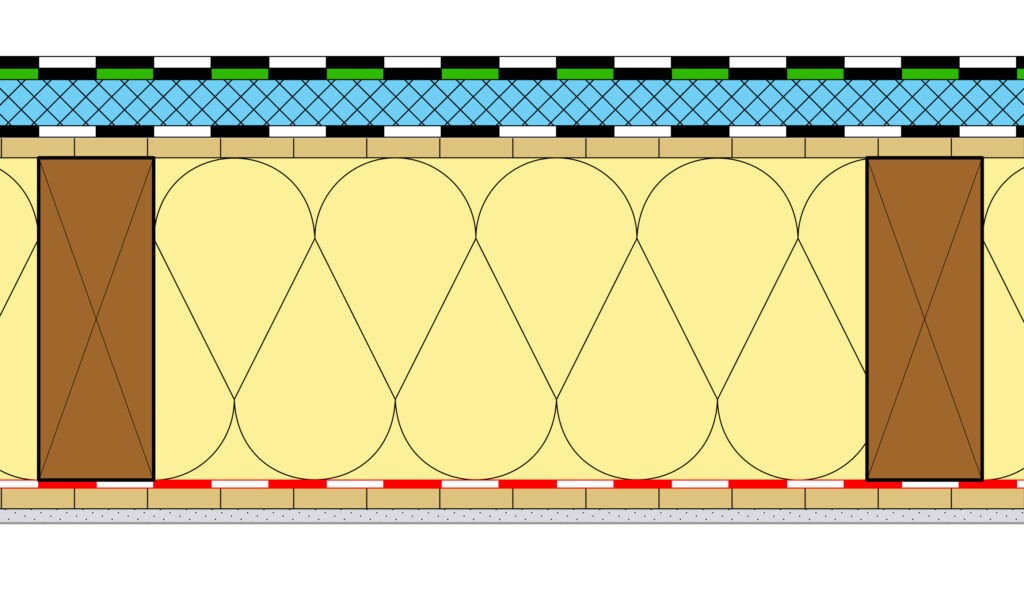

Ist eine aufdachgedämmte Ausführung aufgrund architektonischer oder technischer Gegebenheiten nicht möglich, so kann der Kondensatausfall im Gefach durch eine zusätzliche Überdämmung der (unteren) Dachbahn entsprechend Abbildung 4 (folgend) wesentlich reduziert werden. Die Wärmedämmeigenschaften der Gefachdämmung und der außenseitigen Zusatzdämmung müssen dabei jedoch aufeinander abgestimmt werden. Hierfür sind geeignete instationäre Simulationen, zum Beispiel durch Bauphysiker*innen der Holzforschung Austria, erforderlich.

Sowohl die aufdachgedämmte als auch die zwischensparrengedämmte Variante mit Zusatzdämmung sollte mit zwei Abdichtungsebenen, auf und unter der außenseitigen Dämmung, realisiert werden. Dadurch wird die hygrische Sicherheit der Dächer, auch während der Bauphase, wesentlich erhöht.

Feuchteabfuhr durch Luftwechsel

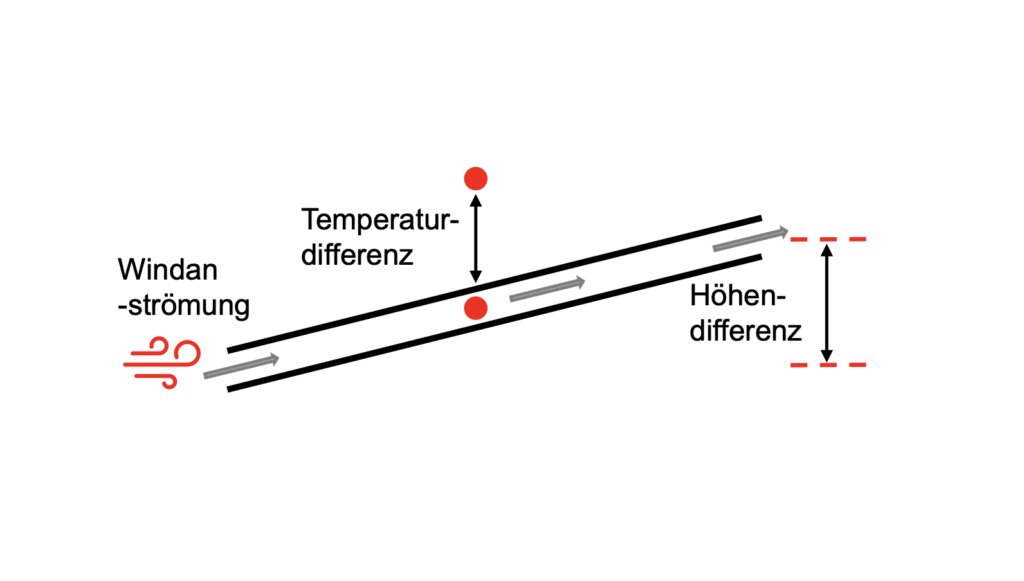

Eine weitere Möglichkeit, das Gründach in Holzbauweise vor schädlichem Kondensat zu schützen, ist die Ausführung einer hinterlüfteten Dachkonstruktion. Hierbei ist es wesentlich, dass der Luftwechsel in der Hinterlüftungsebene ausreicht, um die Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion abzuführen. Abbildung 5 (unten) verdeutlicht, welche wesentlichen Faktoren für einen ausreichenden Luftwechsel in der Hinterlüftungsebene eines Daches mit Abdichtung verantwortlich sind. Diese sind I) Windanströmung der Zu- und Abluftöffnung, II) Temperaturdifferenz zwischen Hinterlüftungsebene und Außenluft und III) Höhendifferenz zwischen Zu- und Abluftöffnung. Ein Gründach wird häufig als flachgeneigtes Dach ausgeführt, wodurch die Höhendifferenz zwischen Zu- und Abluftöffnung in der Regel gering ist. Durch den Gründachaufbau wird auch die Temperaturdifferenz zwischen der Hinterlüftungsebene und der Außenluft eher gering sein. Aufgrund dieser Gegebenheiten kann sich in einem flachgeneigten Gründach nur ein sehr eingeschränkter thermischer Auftrieb und somit nur ein geringer thermisch induzierter Luftwechsel einstellen. Bei einem hinterlüfteten, flachgeneigten Gründach ist somit eine Windanströmung der Zu- bzw. Abluftöffnungen notwendig, um einen ausgeprägteren Luftwechsel in der Hinterlüftungsebene zu erhalten.

Forschungsbedarf

Wann ein Luftwechsel als ausreichend angesehen werden kann, ist bisher nicht geklärt. Auch kann diese Frage nicht pauschal beantwortet werden, da der Standort, die Nutzung des Gebäudes sowie der konkrete Dachaufbau bei der Tauglichkeitsbeurteilung der Hinterlüftung mitberücksichtigt werden müssen. Um die Planung von hinterlüfteten, flachgeneigten Gründächern zu vereinfachen und diesbezüglich belastbarere Daten zu erhalten, sind jedenfalls noch weitere Forschungsfragen zu beantworten.

(bt)

Um Fachleuten eine Arbeitsgrundlage zu bieten, wurde das neue Merkblatt „Dachbegrünungen auf Holzbauweise“ vom Verband für Bauwerksbegrünung (VfB) veröffentlicht. Das Merkblatt ist das Ergebnis einer breiten Zusammenarbeit verschiedener Fachverbände und Expert*innen der Branche.

Lesen Sie mehr dazu in unserem Beitrag.