Nachtlüften: Neue Erkenntnisse für energieeffiziente Kühlung

Das Forschungsprojekt "CoolBRICK" untersuchte unter Realbedingungen, wie effektiv Nachtlüftung zur natürlichen Kühlung von Gebäuden eingesetzt werden kann. Die Ergebnisse liefern fundierte Antworten für die Baupraxis.

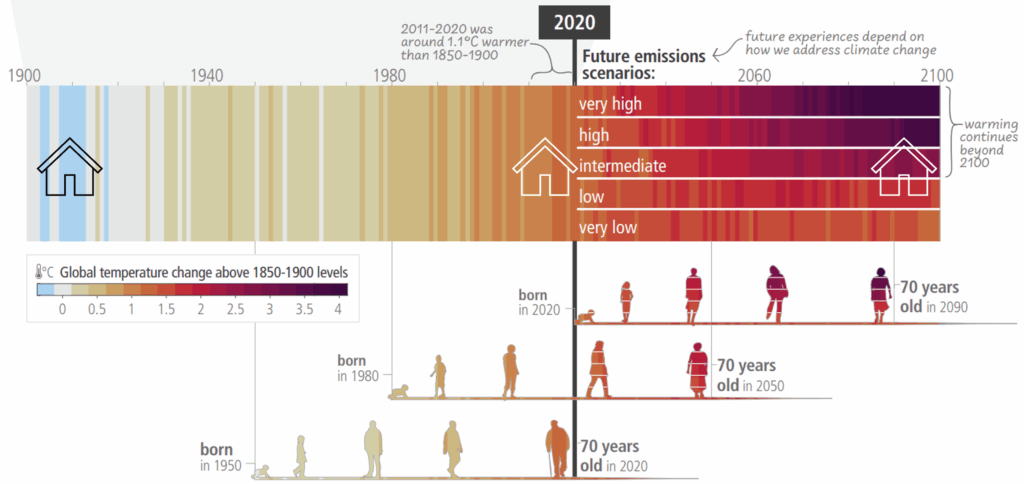

Mit zunehmenden Hitzewellen und steigenden Temperaturen wird der sommerliche Wärmeschutz auch zur zentralen Herausforderung für Bauwirtschaft und Gebäudetechnik. Besonders moderne, gut gedämmte und luftdichte Gebäude neigen zur Überhitzung – gerade dort, wo Fensterflächen groß und Speichermassen vorhanden sind. Fest steht: Klassische Lösungen wie Klimaanlagen sind energieintensiv und nicht im Sinne nachhaltigen Bauens. Die natürliche Nachtlüftung bietet hier eine energieeffiziente und kostengünstige Alternative – wenn sie gezielt geplant und gesteuert wird.

Ziel des Projekts CoolBRICK

Das Forschungsprojekt CoolBRICK untersuchte erstmals unter Realbedingungen, wie unterschiedlich Lüftungsszenarien nachts wirken – insbesondere in Kombination mit Ziegelmauerwerk als Speichermasse. Im Fokus: die Wirkung verschiedener Fensterstellungen, Steuerungstechniken und Lüftungsformen auf die nächtliche Abkühlung von Gebäuden.

Untersuchung unter Realbedingungen

Das Herzstück des Forschungsprojekts waren zwei baugleiche Testhäuser mit Ziegelwänden und Außenrollos an den Fenstern auf dem Gelände der BAUAkademie Salzburg (siehe Titelbild). Diese wurden jahrelang mit mehr als 200 Sensoren überwacht, um das tatsächliche Kühlpotenzial verschiedener Nachtlüftungsszenarien zu erfassen. Zudem wurden unterschiedliche Steuerungstechnologien und Fensteröffnungsstellungen – von klassischer Kippstellung bis hin zu automatisierten Querlüftungen und anhand von mathematischen Modellen – getestet. Die Ergebnisse sind wegweisend: „Das Projekt liefert erstmals umfassende, empirische Daten darüber, wie natürliche Nachtlüftung und gezielte Abkühlung der Speichermassen am wirksamsten eingesetzt werden können“, erklärt Heinz Hackl, Public Affairs Manager bei Velux Österreich. „Schon einfache Maßnahmen wie die gezielte Querlüftung bringen einen enormen Effekt. Das Potenzial dieser Low-Tech-Methode war bisher vielfach unterschätzt.“

Wesentliche Erkenntnisse für die Baupraxis

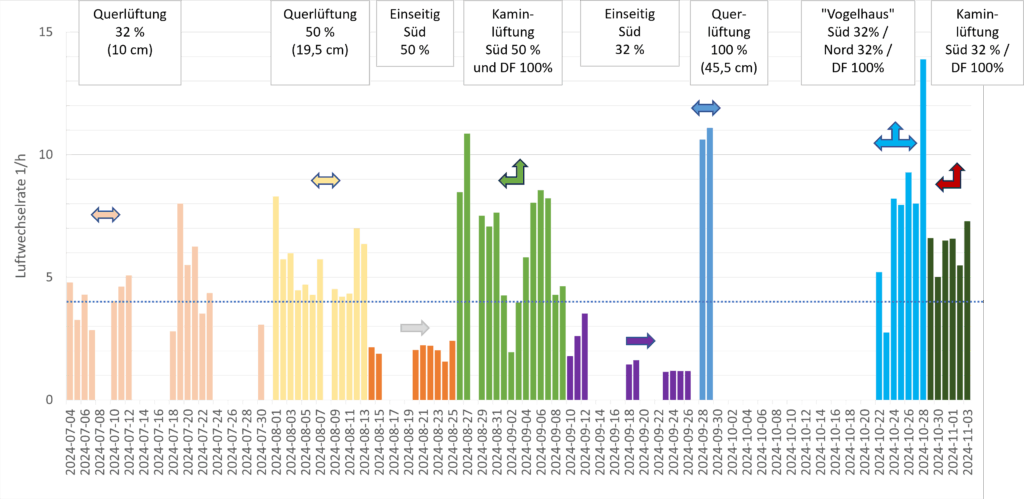

1. Kippfenster reichen nicht aus

Die klassische Fenster-Kippstellung sorgt zwar für hygienischen Luftaustausch, reduziert aber die Raumtemperatur nur um ca. 1,6 °C – bei einer maximalen Luftwechselrate von 2 h⁻¹. In modernen, gut gedämmten Gebäuden ist das oft zu wenig, um sommerliche Überhitzung zu vermeiden.

2. Querlüftung zeigt deutlich höhere Wirkung

Wird auf zwei gegenüberliegenden Seiten (z. B. Fassade + Rückseite oder Fassade + Dach) gelüftet, ergeben sich Luftwechselraten von über 4 h⁻¹, bei nur 20 cm Fensteröffnung. Die Raumtemperatur konnte dabei um bis zu 5,5 °C gesenkt werden – ein klar spürbarer Effekt für Wohn- und Arbeitskomfort.

3. Kaminlüftung ist besonders effektiv

Die Kombination von geöffneten Dach- und Fassadenfenstern erzeugt eine sogenannte „Kaminwirkung“: Warme Luft steigt nach oben und entweicht durch das Dach, während kühlere Nachtluft unten nachströmt. Ergebnis: Luftwechselraten bis zu 12 h⁻¹ – selbst bei kaum messbarer Außenluftbewegung (< 0,5 m/s).

4. Ziegelwände unterstützen natürliche Kühlung

Durch ihre hohe thermische Masse können Ziegelwände die Wärme des Tages speichern und nachts über Lüftung wieder abgeben. Dieses passive Entladen der Speichermassen ist nur wirksam, wenn genügend kalte Luft zirkuliert – also bei gut geplanter Nachtlüftung.

5. Automatisierte Steuerung steigert Effizienz

Einfaches Fensteröffnen reicht nicht aus – entscheidend ist das richtige Timing. Intelligente, sensor- oder modellbasierte Steuerungen öffnen und schließen Fenster vorausschauend und unter Berücksichtigung von Wetterdaten, Wandtemperatur und Innenraumklima. Das ermöglicht eine maximale Kühlwirkung bei minimalem Energieeinsatz – ideal auch für den Einsatz von Dachflächenfenstern mit Automatiksteuerung.

Bedeutung für Baupraxis und nachhaltige Gebäudeplanung

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen, wie wichtig durchdachte Lüftungskonzepte für den Neubau und die Sanierung von Gebäuden sind:

Planung von Dachfenstern

- Der Einsatz von automatisierten Dachfenstern (z. B. Velux „Integra“) kann gezielt zur Kaminlüftung beitragen.

- Fensterpositionierung wird zur entscheidenden Planungsfrage: Ideal sind Durchlüftungsachsen über Fassaden- und Dachöffnungen hinweg.

- In der Sanierung lohnt es sich, zusätzliche Öffnungsflächen nachzurüsten – insbesondere in schwer durchlüftbaren Dachgeschossen.

Integration in das Lüftungskonzept

- Nachtlüftung sollte als Teil eines ganzheitlichen Lüftungs- und Klimakonzepts verstanden werden – auch ohne mechanische Lüftungsanlagen.

- Low-Tech-Lösungen wie natürliche Lüftung können durch smarte Steuerungen ein neues Maß an Effizienz erreichen.

Beitrag zur Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

- Reduktion von Überhitzung ohne aktive Kühlung sorgt für geringere Betriebskosten, zusätzliche Kühlsysteme sind nicht nötig.

- Wichtiger Beitrag zur Erreichung von Klimazielen und Reduktion des Energiebedarfs im Sommer.

Förderfähigkeit möglich im Rahmen nachhaltiger Bau- und Sanierungsvorhaben.

Fazit: Nachtlüftung gezielt planen – statt nur Fenster zu kippen

Das Projekt CoolBRICK zeigt eindrucksvoll: Mit durchdachter Lüftungsplanung, gezielter Fensteranordnung und automatisierter Steuerung lässt sich die Raumtemperatur nachts deutlich senken – ganz ohne technische Kühlung. Besonders das Dach spielt hier durch die Kaminwirkung eine entscheidende Rolle. Das macht intelligente Dachfensterlösungen zu einem zentralen Baustein für klimaresiliente, gesunde und energieeffiziente Gebäude.

(bt)