Leopold Museum: Libelle im Anflug

Gut Ding braucht Weile. 2003 initiiert wurde das Projekt nun unter MQ-Direktor Christian Strasser in einer abgespeckten Version auf Schiene gebracht. Ein luftiges, schwirrendes Gebilde als attraktive Veranstaltungslocation und konsumfreie öffentliche Terrassen mit spektakulärem Panoramablick. von Brigitte Groihofer

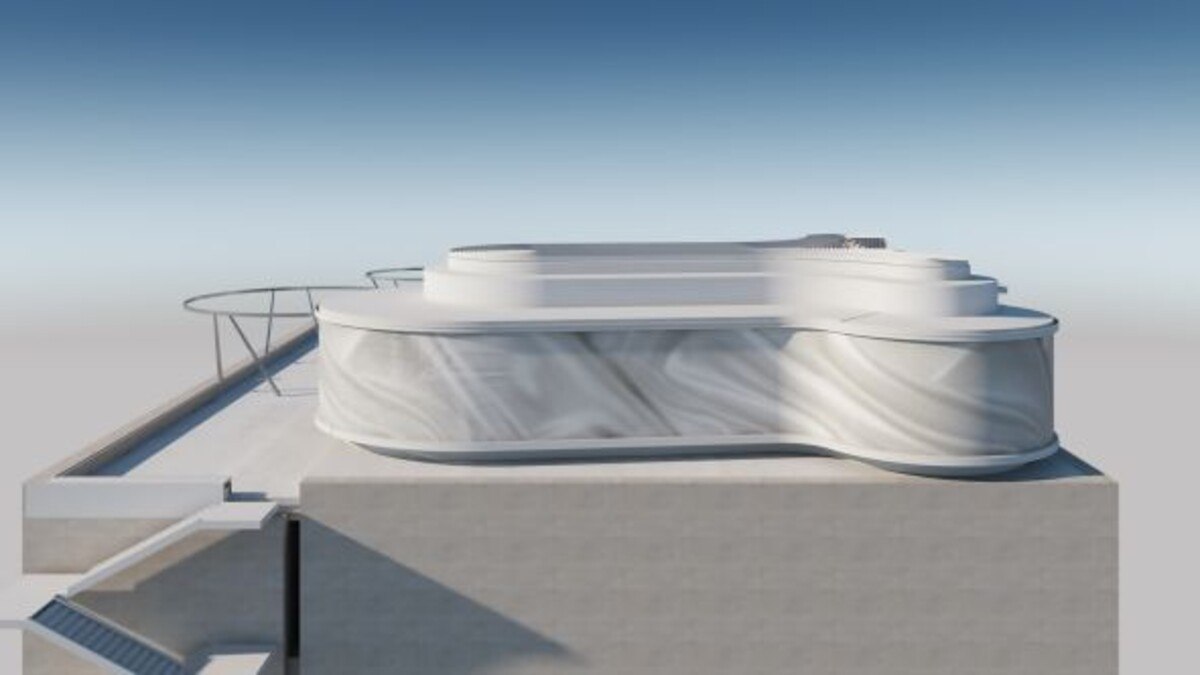

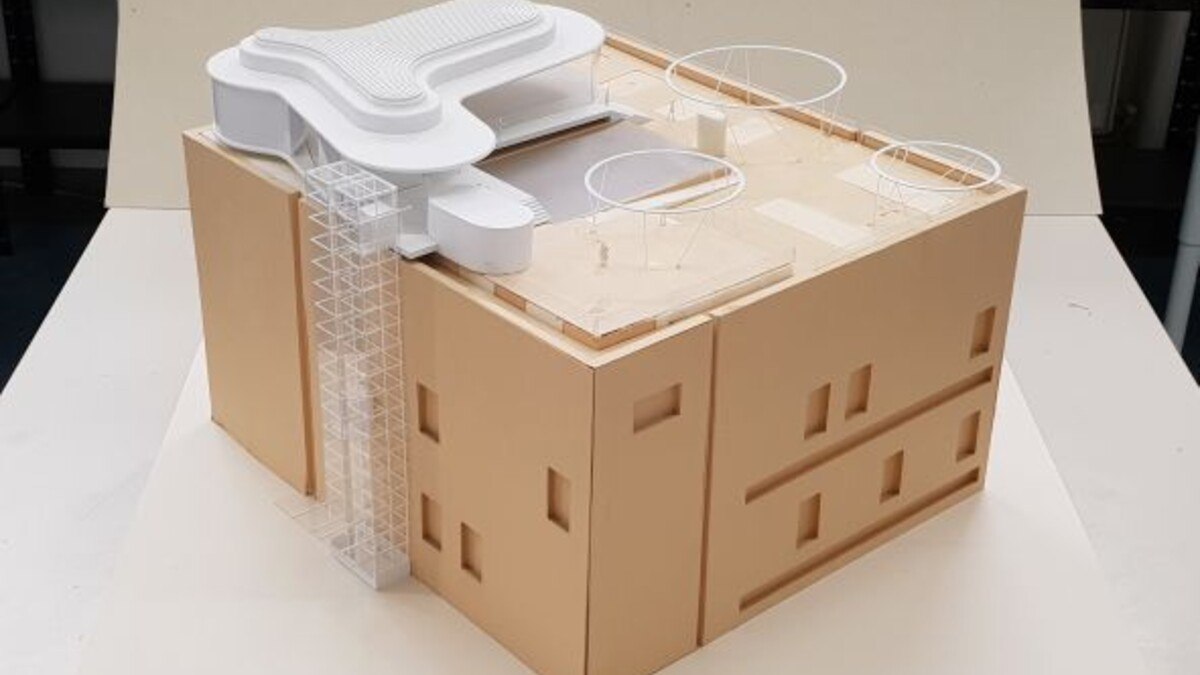

Laurids und Manfred Ortner waren die Architekten der in den 1990er Jahren errichteten großen Neubauten (Mumok, Leopold Museum, Kunsthalle Wien) im größten Kulturareal Europas, dem MQ. Der ergänzende Leseturm sowie das Projekt zu einem von der Bawag finanzierten Designcenter wurden verhindert. Vielleicht ist das neue Projekt daher als kleine Wiedergutmachung für erlittenes Architektenleid zu sehen. Jedenfalls meint Laurids Ortner „die Idee war naheliegend, dass man auf den schweren, weißen Kubus, dem Leopold Museum, etwas drauf setzt, eine freiere Form, und diese, um den Spirit des MQ als ‚Art in Progress‘ zu entsprechen, als Gesamtkunstwerk entwickelt, als Verbindung von Architektur und den freien Künsten, und nicht, wie üblich, im Nachhinein als Kunst am Bau hinzufügt“. Daher waren von Beginn an die beiden Künstlerinnen Eva Schlegel, für die Glasfassade, und Brigitte Kowanz, für die Lichtinstallation, bei der Entwicklung der Form und des Gesamtkonzepts mit dabei. Eine glückliche Fügung und ein Ergebnis, das in seiner poetischen Leichtigkeit an die visionären Projekte der 1970er Jahre von Haus Rucker erinnert. Etwa an die Nike, 1977 in Linz oder an die Oase, 1972 für die documenta 5 in Kassel. „Ein pfiffiges „gute Laune“-Projekt, ein Schmuckstück, das gute Stimmung verbreitet und das sich von den streng kubischen Formen der Museen abhebt“, meint Laurids Ortner.

Die Lichtringe von Brigitte Kowanz

Die aus den geometrischen Grundformen der Libelle abstrahierten riesigen drei großen Lichtringe aus Stahl mit einem Durchmesser von 8,40, 10,50 und 13,50 Metern von Brigitte Kowanz ragen weithin sichtbar über die Kante des Daches und signalisieren den Besuchern, dass sich dort etwas befindet, das man erkunden sollte. Der Ruhm eines neuen beliebten „Touristen-Hot-Spots“ ist dem „Megaloprepus coerulatus“ sicher.

Und los geht’s

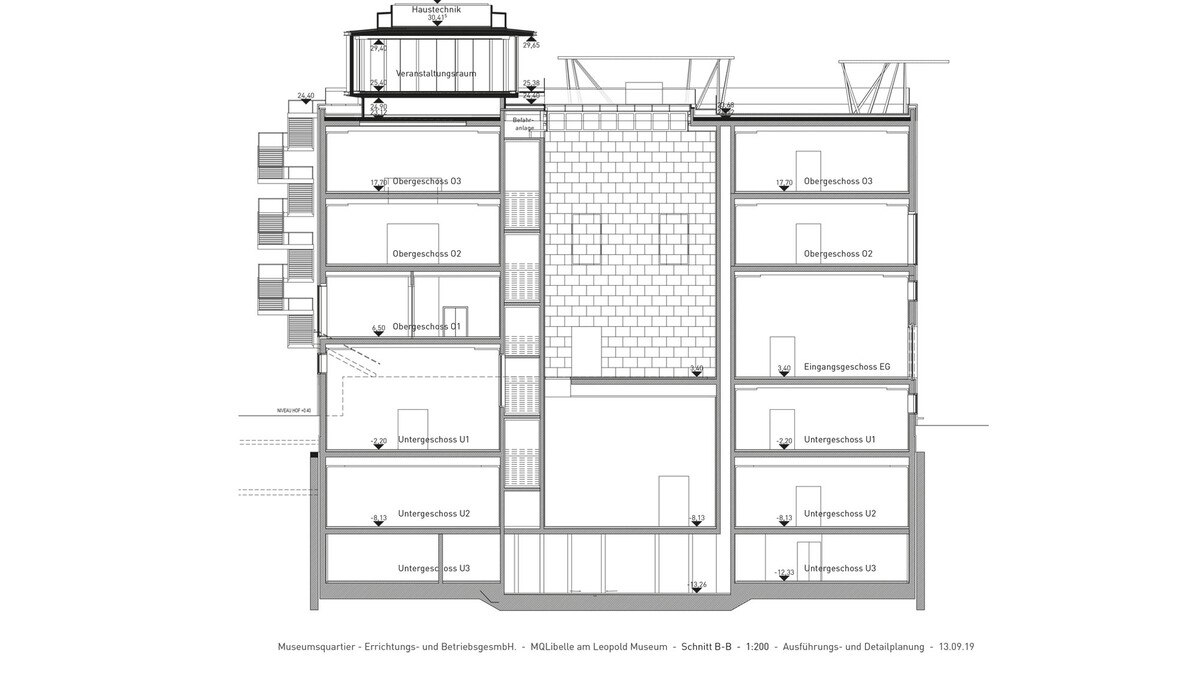

Erreichbar ist die Libelle nur von außen entlang der südlichen Fassade des Leopold Museums mittels zweier gläserner Panoramalifte für je 21 Personen. Die vom Museum autonome und freie Zugänglichkeit war ein Muss für Bauherrschaft und Architekten, ebenso wie die Errichtung einer konsumfreien Zone. Die Konstruktion der Lifte bedeutete eine Herausforderung, immerhin sind 25 Meter Höhe zu überwinden, und die Normen schreiben alle elf Meter Fluchtwege vor. Dem ausführenden Architekten Willi Fürst zufolge kamen die Behörden zu Hilfe und gaben den entscheidenden Tipp zu einem „Rendezvous-System“. Bleibt etwa Aufzug 1 stecken, fährt Aufzug 2 heran. Beide Aufzüge haben einander zugewandte Türen, die sich öffnen lassen. Über eine mitfahrende kleine Plattform können die Besucher den Lift wechseln. Ein System, das bereits bei Donauturm und Grazer Schloßberg in Funktion ist. Als Notausgang fungiert eine Fluchttreppe durch das Museum sowie eine Freitreppe an der Nord-Westseite des Museums, die auf die Eingangsebene und von dort zum Haupthof des Museumsquartiers führen. Denn der 215 Quadratmeter große Veranstaltungsraum ist für 300 Personen zugelassen, zusammen mit der 1.100 Quadratmeter großen Terrasse dürfen sich oben 450 Personen aufhalten, die im Notfall zu evakuieren sind. Oben angekommen befindet man sich auf einer der drei Aussichtsterrassen, von der aus die Besucher entweder niveaugleich die Veranstaltungsräume oder die Terrassen über barrierefreie Rampen ansteuern können.

Die Konstruktion

„Die eigentliche Herausforderung“, so Willi Fürst, „war die Statik. Denn unter dem Dach befinden sich ausgerechnet die Museumsräume mit der größten Spannweite und die Decken sind nicht weiter belastbar. Die Punkte, auf die man aufsetzen kann, sind beschränkt, lediglich die Wände eines Raumes konnten weitere Lasten tragen. Darauf setzten wir winkelförmige Träger, auf denen das ganze neue Gebäude ruht. Der Stahlbau ist eine in sich geschlossene Konstruktion, die man theoretisch als ein Ganzes hinaufstellen könnte. Eine glückliche Fügung war, dass das Dach des Museums nach 20 Jahren ohnehin saniert werden musste.“

Schwierig zu konstruieren war die Form des Veranstaltungspavillons aufgrund seiner wolkenförmigen Geometrie. Der erste Entwurf war wesentlich spektakulärer, dieser sah nämlich einen zweigeschoßigen Tragring in Balance vor, eine schwebende Hängekonstruktion, nach allen Seiten offen, vorkragend und gestelzt. Von dieser Entwurfsphase kommt auch der Name Libelle. Leider wurde die Idee aus Kostengründen verworfen. Eine Realisierung wäre heutzutage rechtlich ohnehin schwer möglich. Laut Bauordnung ist die Libelle ein Dachbodenausbau. Und als solcher hat sie einen Behördenmarathon hinter sich. Paragraf 69 der Wiener Bauordnung sieht vor, dass eine Abweichung vom Flächenwidmungs- und Bebauungsplan in einer Schutzzone von öffentlichem Interesse sein muss. Das war zu argumentieren. Zusätzlich schöpften Anwohner ihre rechtlichen Möglichkeiten aus und beeinspruchten das Vorhaben, das auch den Gestaltungsbeirat überzeugen musste. Gut Ding braucht eben Weile.

Der 215 Quadratmeter große Veranstaltungsraum ist innen stützenfrei und auf zwei Seiten offen. Zwei Probleme standen im Vordergrund: Die Sonneneinstrahlung und der Sichtschutz sowie die Licht- und Lärmemission in Richtung der Nachbarn.

Die künstlerische Gestaltung der Fassade

Und hier kommt nun Eva Schlegel ins Spiel: „Ausgehend vom Flügel einer Libelle, wie ein zarter Schleier oder der Faltenwurf eines Satintuches soll die architektonische Form umhüllt werden“, meint sie. Die Außenfassade besteht aus 60 Gläsern, je 4,20 Meter hohen und in der Regel 1,40 Meter breiten einzelnen Scheiben, Verbund-Sicherheitsgläsern aus jeweils drei Scheiben, jede einzelne ist ein Unikat und gekrümmt. Jede Einheit ist mittels Digitaldruck mit einem bestimmten Motiv bedruckt. Die weißen Punkte sind durchsichtig, ein Teil ist grau und wurde mit weißen Punkten bedruckt. Zum Teil sind diese von innen durchsichtig und von außen undurchsichtig, damit die Einbauten dahinter unsichtbar bleiben. Die Produktion war aufwendig und erforderte einige Testläufe, denn Präzision bei den Verläufen von Grau zu durchsichtig ist Schlegel wichtig. Bedruckt werden die Gläser im flachen Zustand, erst danach werden sie gehärtet und gekrümmt und zu einem VSG Glas zusammengefügt. Schlegel sieht ihren Entwurf als ideale Paarung von hartem Glas mit der Abstraktion eines Schleierstoffes, als vertikalen Vorhang, das Motiv abstrahiert durch die Auflösung in circa zwölf Millimeter große Punkte, keinesfalls als Ornament, denn es hat ja eine schützende Funktion.

Beeindruckend sind auch die elektrischen Schiebetüren, die auf sechs Metern Breite einen komplett freien Blick über das Kaiserforum und die Innenstadt bis hin zum Kahlenberg ermöglichen. Die Anschlüsse zwischen den Scheiben und den Stützen sind minimal. Die Auslenkung des Stahls von minimalen neun Millimetern hält die Glasfuge aus.

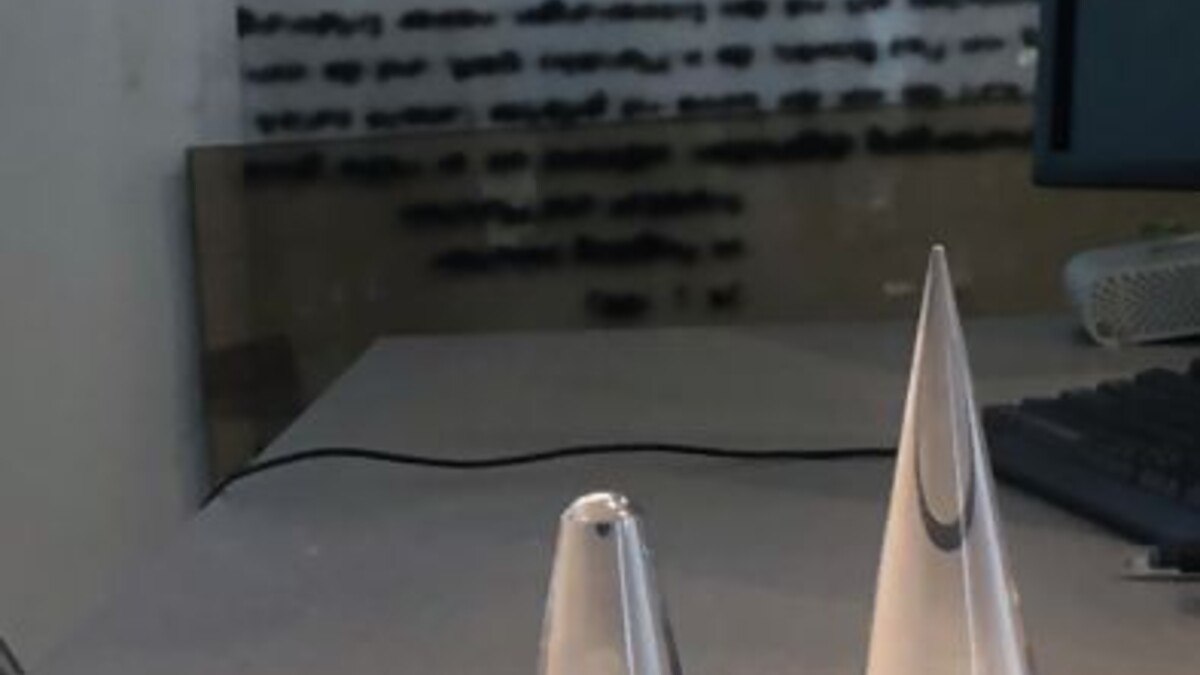

An den Stoßflächen der Pfosten-Riegel-Konstruktion gibt es je drei Soghalter. Für diese konstruktive Notwendigkeit hat Eva Schlegel kegelförmige 15 Zentimeter große und spitze Vollglaskegel entwickelt, die sich über die gesamte Fassade ziehen, transparente Spitzen, wie es sich für ein wehrhaftes Insekt gebührt. Begehrenswerte Souvenirs für Besucher, weshalb man sie auch gleich als Edition für den Shop produziert.

Nebenräume und technische Ausstattung

Der multifunktionale Veranstaltungsraum wird ergänzt durch ein Foyer mit Garderobenbereich, behindertengerechten Sanitärräumen sowie einem Servicebereich mit Catering, Lager und Technik. Es versteht sich von selbst, dass die Libelle technisch und akustisch für alle Arten von Veranstaltungen gerüstet sein wird. Nachträgliche Beeinträchtigungen in Form von herumliegenden Kabeln und Ähnlichem werden vermeidbar sein. Der dänische Stoffhersteller Kvadrat hat für gute Schallwerte Akustikdecken mit Breitbandabsorbern und Stoffuntersicht geliefert. Zusätzlich können zur Akustikverbesserung rund um die gesamte Glasfassade hellgraue Vorhänge zugezogen werden.

Kiosk und Terrassenlandschaft

Für die Terrassenbesucher gibt es einen Kiosk, der Erfrischungen und Snacks anbietet. Dessen Betrieb dient auch der Sicherheit der Besucher. Und Sicherheit war überhaupt ein wichtiges Thema, denn die Aussicht soll nicht beeinträchtigt werden, sodass 1,50 Meter hohe unbedruckte Glasbrüstungen rund um die Dachfläche führen, auch wenn den Architekten nur 1,10 Meter lieber gewesen wäre. Explizit wird die Terrasse als Museumsarchitektur gesehen. Keinerlei Grüngestaltung soll es geben, jede Anmutung eines Dachgartens wurde bewusst vermieden. Auch Werbe- oder Logoaufschriften auf Sonnenschirmen sollen verboten bleiben. Architektur pur.

Die Materialien

Die Terrasse war früher mit Naturstein gedeckt, der jedoch der Zeit nicht standgehalten hat. Die Architekten verwenden nun daher für die Böden ausschließlich Beton. Außen werden Betonplatten aus eher weißem sandgestrahlten Beton eingesetzt, innen geschliffener Betonestrich. Selbst in den Sanitärräumen wird es keine Fliesen, sondern hingegen verschiedene Beschichtungen geben.

Das Farbkonzept und die Haustechnik

Das Farbkonzept besteht nur aus den „Nichtfarben“ Grau und Weiß. Farbe bringen die Besucher. Der Bau soll von unten nach oben immer heller werden, und die wichtige 5. Fassade, das Dach, ist in gebrochenem Weiß.

Die Dachlandschaft war Laurids Ortner ein wichtiges Anliegen. Denn in seiner Gesamtheit wird das Museumsquartier ob seiner Größe immer in Luftaufnahmen kommuniziert. Auf der Libelle findet sich daher eine Schutzhülle aus Kunststoff, bedruckt mit einer schlangenlinienförmigen minimalistischen Streifenfigur.

Die Libelle wird mit Kälte von der Medienzentrale am Dach des Mumok versorgt. Zum Heizen gibt es einen Fernwärmeanschluss.

| Bauherr | MuseumsQuartier E+B GmbH |

| Architektur | Laurids Ortner + Willi Fürst |

| Kunstinstallationen | Brigitte Kowanz (Lichtkreise), Eva Schlegel (Fassade o.T. verschleiert |

| Teil-Generalunternehmer | Bauunternehmung GRANIT Graz |

| Generalfachplaner, Projektsteuerung und ÖBAfür nachstehende Gewerke: | |

| Tragwerksplanung | Raunicher & Partner |

| HKLS & E-Planung,Bauphysik, Akustik und Brandschutz | Vasko & Partner |

| Fluchtwegskonzept | Röhrer Bauphysik |

| Fördertechnik | Kogler Aufzugbau GmbH |

| Rollstuhlhebebühne | Weigl Aufzüge |

| Heizung-Klima-Lüftung-Sanitär | Ledermüller Installationen GmbH |

| Elektroarbeiten | Brüder Gros |

| Lüftungstechnik | Apleona HSG Facility Management |

| Projektkoordination | Brandstetter Projekt- steuerung. Stadtentwicklung GmbH |

| Begleitende Kontrolle | Werkstatt Wien Spiegelfeld ZT GmbH |

| Glasfassade | mglass |

| Schiebetüren | Sky-Frame |

| Projektentwicklungsbeginn | 2003 |

| Planungsbeginn | 2015 |

| Baubeginn | 2017 |

| geplante Fertigstellung | April 2020 |

| Bruttogeschoßfläche | 1.039 m2 |

| Nettofläche | 793 m2 |

| Freiflächen | 1.342 m2 |

| Konstruktionsart: | Stahlkonstruktion, Trockenbau; Aluminium Pfosten-Riegelfassade |

| Baukosten | 7,5 Millionen Euro |

|

O&O Baukunst wird gemeinschaftlich geführt von den Architekten Roland Duda, Christian Heuchel, Florian Matzker, Laurids Ortner, Manfred Ortner und Markus Penell.

Neben bedeutenden Kulturbauten in europäischen Großstädten realisiert das Architekturbüro zahlreiche Büro- und Geschäftshäuser sowie renommierte Projekte für urbanes Wohnen. Mit allen Bauprojekten, interdisziplinären Veranstaltungen zu Fragen der Architektur und Stadtplanung sowie dem Kunstraum O&O Depot schließt O&O Baukunst an Haus-Rucker-Co an. Bekannt seit den späten Sechzigern für Interventionen, die sich programmatisch zwischen freier Kunst, utopischer Architektur und Stadtgestaltung bewegen, ging aus der Architekten-Künstlergruppe in den Achtzigerjahren das Architekturbüro hervor. O&O Baukunst hat zur Zeit 100 Mitarbeiter an den drei Standorten Berlin, Köln und Wien. Künstlerische Interventionen: Brigitte Kowanz: Installation „Lichtkreise“. Eva Schlegel: künstlerische Fassadengestaltung (Fassade o. T. verschleiert) |