DIY – Architektur der nächsten Generation?

Wegweisende Projekte des Pritzker-Preisträgers Alejandro Aravena, das Wikihouse-Projekt sowie ein interdisziplinäres Forschungsprojekt an der TU Wien stellen den Selbstbau in ein neues Rampenlicht. Wie die diesjährige Maker Faire in Wien zeigt, steht dahinter eine globale Bewegung, die aktiv Handlungsspielräume hinsichtlich der Mitgestaltung, Wartung und Adaptierbarkeit ihrer Städte einfordert.

Das 2002 am MIT (Cambridge, USA) gegründete fab lab (dt. Fabrikationslabor) gilt als Anstoß der global wachsenden DIY- und Maker-Bewegung. Abgesehen vom Anspruch des fab labs, nahezu alles selbst herstellen zu können, geht es den Beteiligten darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Nutzern auf Basis ihrer eigenen Bedürfnisse und Fähigkeiten erlauben, selbst gestaltend tätig zu werden und so neben dem Geschaffenen Selbstwirksamkeit, Resonanz sowie vielfältige Ausdrucksweisen zu erfahren. In einem Maker Movement-Manifest heißt es diesbezüglich: „Making is fundamental to what it means to be human.“ Mittlerweile sind in vielen Städten ähnliche Produktionslabore wie das fab lab vorzufinden. Im Jahr 2011 entstand im Umfeld dieser global miteinander vernetzten Labore das reproduzierbare Gebäude „Wikihouse“, das es Nutzern einer Online-Plattform ermöglicht, durch den Download eines Datenmodells alle Gebäudeteile mittels CNC-Fräsen aus Plattenwerkstoffen herauszufräsen und anschließend puzzleartig selbst zu einem Gebäude zusammenzufügen. Dem Open Source-Prinzip folgend, können die Daten zur Gebäudeerrichtung überall heruntergeladen und im Falle einer Weiterentwicklung wieder allen zugänglich gemacht werden. Nicht zuletzt deswegen fand das Wikihouse schnell Verbreitung. Bislang wurden nach dessen Prinzip allerdings nur kleinmaßstäbliche Gebäude produziert, eine Eigenschaft, die das Wikihouse mit den traditionellen Selbstbau-Einfamilienhäusern oder den Stroh- und Lehmbauprototypen in Ökodörfern gemeinsam hat.

Forschungsprojekt „Make your City Smart“

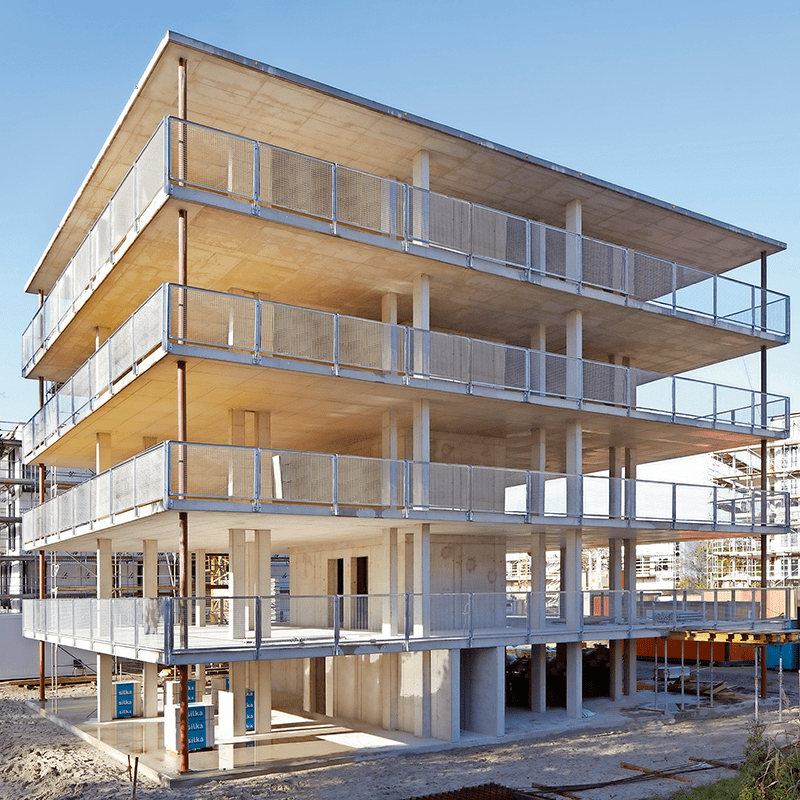

Wie solche Selbstbauprozesse in den urbanen Raum integriert werden können, wird derzeit von einem Team aus Vertretern der TU Wien, in Kooperation mit dem Institut für Höhere Studien, dem Österreichischen Netzwerk für Strohballenbau und Partnern aus der Wirtschaft im Rahmen des Klima- und Energiefonds-Forschungsprojekts „Make your City smart“ genauer untersucht. Ziel der Untersuchungen ist die Entwicklung einer kostengünstigen, umwelt- und ressourcenschonenden, mehrgeschoßigen Bauweise, die sich möglichst weitgehend in Eigenregie errichten lässt und dabei gleichzeitig kompatibel mit bestehenden Selbstbauweisen bleibt. Anknüpfend an Vorgängerprojekte wie das Ökohaus Berlin, Grundbau und Siedler in Hamburg oder die Diplomarbeit Martin Zisterers, der sich mit robusten Halbfertigstrukturen beschäftigte, wird die Idee des Raumrohlings aufgegriffen. Der auf vielfältige Art und Weise anwendbare und ausbaufähige Ansatz ermöglicht die Eroberung der Mehrgeschoßigkeit für Selbstbauer und eröffnet ein neues breites Betätigungsfeld für Architekten und Planer. Die Auswirkungen eines Raumregals auf das Stadtbild sind nicht nur ästhetischer Natur: Gelänge dem Selbstbau der Sprung in die Stadt, wird der unmittelbare Lebensraum selbst zum Zentrum gemeinschaftlicher Aktivität. Da der Raumrohling für alle gleichermaßen funktioniert, unterschiedlichen Ansprüchen des Zusammenlebens gerecht wird, ist er für den Industriebetrieb genauso attraktiv wie für das Kreativbüro oder ebenso für Mischformen von Büro, Wohnen und sozialen Infrastrukturen; die Mischnutzung fördert die Belebung urbaner Räume über den gesamten Tagesverlauf. Das Thema urbaner Selbstbau lässt sich darüber hinaus nahtlos mit den Diskursen über kostengünstiges Wohnen, Migrations- und Verdrängungsprozesse sowie das „Stadtwachstum ohne Wirtschaftswachstum“ verknüpfen.

Paradigmenwechsel

Global gesehen ist der Selbstbau vielfach ökonomischen Notsituationen geschuldet. Darauf verweist auch der junge Architekt und diesjährige Pritzker-Preisträger Alejandro Aravena, der den begehrtesten aller Architekturpreise für Projekte erhalten hat, die sich weniger durch Schönheit, als vielmehr durch einen revolutionären sozialen Ansatz hervorgetan haben. Die Sozialbausiedlungen „Quinta Monroy Housing“ (2004), und „Villa Verde Housing“ (2013) wurden nur zur Hälfte errichtet, um mit dem vorhanden Budget eine höhere Anzahl an Wohneinheiten realisieren zu können, als ursprünglich geplant. Die Fertigstellung wurde den Bewohnern selbst überlassen, was bedingt durch unterschiedliche Bedürfnisse, Mittel und Fähigkeiten zu einem sehr heterogenen Erscheinungsbild der Wohnanlage führte und deren Charme und Ausstrahlung erheblich steigert. Derartige Ansätze zu Themen wie Segregation, Ungleichheit, Wohnungsnot, Migration, Abfall, Umweltverschmutzung und Beteiligung von Gemeinschaften werden bei der diesjährigen Biennale in Venedig, die ebenso unter der Leitung Aravenas steht, kulminieren.

Ausgangslage in Österreich

Könnte die Idee des urbanen Selbstbaus auch in Modellen des sozialen Wohnbaus oder gemeinnütziger Wohnbaugenossenschaften Einkehr finden? Dass sich Baugruppen und Selbstbaukooperativen gerade jetzt einer gesteigerten neuen Popularität erfreuen, beruht einerseits auf einem Mangel an passenden Angeboten, aber vor allem auf dem Bedürfnis, Wünsche und Vorstellungen vorab im Rahmen einer Gemeinschaft formulieren und abstimmen zu können und so potenzielle Konflikte abzuwenden. Dies erhöht die Wohnzufriedenheit, verringert die Fluktuation von Mietern und sorgt für einen höheren Ausnutzungsgrad der städtebaulichen Gesamtmasse. Aber auch in Österreich spielt die Kostenfrage eine immer größere Rolle. Schließlich gibt es auch hier nicht wenige Haushalte, die sich die derzeit übliche Neubaumiete einer geförderten Wohnung schlichtweg nicht leisten können. Auch sie gehören zu einer inklusiven Stadt. Könnte sich die Gesellschaft die DIY-Arbeitsleistungen marginalisierter Gruppen, als eine Art Sozialkapital, zunutze machen, käme auch ihnen eine Form von Wertschätzung entgegen. Dabei handelt es sich eigentlich um keine neue Idee. Jeder zweite Einfamilienhausbauer bedient sich dieser soziotechnischen Kulturleistung, indem er durch Einsatz seiner DIY-Fähigkeiten (und der seiner Freunde) Geld spart und seine Arbeitsleistung gleichzeitig in Wert umwandelt. Der Schritt, diese Fähigkeiten nun auch an großvolumigen Geschoßbauten im urbanen Raum auszutesten, liegt auf der Hand. Die Forschungsgruppe an der TU Wien will dafür geeignete bautechnische Lösungen aufzeigen.

Ausblick

Was würde eine DIY-Revolution für die Bauindustrie bedeuten? Der griechisch-australische Architekturtheoretiker Nikos Salingaros ist der Ansicht, dass Bauunternehmen vor allem dadurch Ansehen gewinnen würden, wenn sie vermehrt mit den Nutzern ihrer „Produkte“ kommunizieren, anstatt selbst etwas in die Landschaft zu setzen, das hinterher von wenigen wirklich gemocht oder gepflegt wird. Besondere Beliebtheit unter „Machern“ kann dadurch erreicht werden, wenn zudem Maker Laws berücksichtigt werden. „If you‘re not able to open and replace the batteries in your iPod or replace the fuel-sender switch on your Chevy truck, you don‘t own it.“ Klar ist jedenfalls: „The future is not some place we are going to, but one we are creating“ (Peter Ellyard), und daran sollten alle teilnehmen können.

Autoren: Michael Fürst, Nikolas Kichler, Gertrud Purdeller und Paul Adrian Schulz