Ganzheitliches Planen im Klimawandel

Die Klimakrise stellt das Planen und Bauen vor neue Herausforderungen. Das Büro Transsolar entwickelt Konzepte, die darauf schon heute Antworten geben. Partner Daniel Kiehlmann spricht über kluge Strategien für Gebäude, die auch in Zukunft funktionieren.

Ein Klick auf die Transsolar-Website genügt, um einen Aha-Moment auszulösen: Städte wie Stuttgart oder München tauchen plötzlich an ungewohnten Orten auf dem Globus auf – dort, wo heute klimatisch vergleichbare Bedingungen herrschen, wie sie in wenigen Jahrzehnten auch bei uns Realität sein könnten. München rutscht an die obere Adria, Stuttgart nach Südfrankreich. Daniel Kiehlmann erklärt im Gespräch mit Susanne Karr die Hintergründe.

Architektur und Bau FORUM: Auf der Transsolar Website beeindruckt die Grafik, in der Städte geografisch auf der Landkarte verschoben sind. Der Klimawandel gehört zu den Rahmenbedingungen, an die Transsolar die Gesamtplanungen knüpft. Wie genau gestaltet sich der Ansatz?

Daniel Kiehlmann: Seit 33 Jahren spezialisiert sich Transsolar auf nachhaltige Klima- und Energiekonzepte für jegliche Art von Gebäuden bis hin zu Masterplänen, immer mit dem Fokus, möglichst geringe CO2-Emissionen durch Erstellung und Betrieb eines Gebäudes zu realisieren, und gleichzeitig hohen thermischen Komfort, viel Tageslicht und hohe Luftqualität zu erreichen. Wir haben uns auf passive Maßnahmen spezialisiert und starten teilweise bereits in Wettbewerben, wo wir mit den Architekten ganzheitlich über den Entwurf nachdenken: wie ist das Gebäude orientiert, wie groß sind Glas- und Fensterflächen und können sie baulich oder durch Verschattungssysteme verschattet werden? Können Nachtlüftungskonzepte integriert werden? Wir entwickeln mit der Architektur Klima- und Energiekonzepte und optimieren ganzheitlich, so dass Techniksysteme am Ende reduziert werden können.

Sie platzieren konzeptuell das Gebäude schon in diese veränderten Klimazone?

Jedes Projekt startet mit einer Klimaanalyse zu Herausforderungen und Möglichkeiten am jeweiligen Standort. Es geht um veränderte klimatische Bedingungen, die mittels zukünftiger Wetterdaten mit bedacht werden. Über Simulationen kann man Varianten testen und schauen, wie verhält sich etwa ein Nachtlüftungskonzept heute – und in 30 Jahren mit den prognostizierten Wetterdaten.

Transsolar hat das Energie- und Klimakonzept für die“ Grüne-Erde-Welt“ in Pettenbach mit entscheidenden Parametern für Energieeffizienz und Klima entwickelt. Das Gebäude wurde 2020 mit dem ersten Preis des AIT Award Industry ausgezeichnet. Wie wurden die dynamischen Simulationen im Projekt eingesetzt?

Die Werte der „Grünen Erde“ müssen sich im Projekt widerspiegeln, durch ökologische Baumaterialien und natürlich angetriebene Klima-Konzepte. Man hat 13 begrünte Innenhöfe in der Fläche verteilt. Mittels Tools für Tageslicht-, Thermal- und Luftströmungssimulation ergibt sich, wo die Höfe sind, wie groß Öffnungsflächen von Fenstern für natürliche Lüftung sein müssen. Der gesamte Energiebedarf des Gebäudes wird mit erneuerbaren Energien durch eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach gedeckt, zu 100 Prozent. Es ist also ein Nullenergiegebäude auch klimaneutral genannt.

Diese Simulationen unterstützen somit die Entscheidung, was alles möglich ist?

Die Simulationen helfen bei der Optimierung, um Auslegungen für die Systeme wie Komfort, Luftbewegung und Energiebedarf zu prognostizieren und zu prüfen, ob die verfügbaren Ressourcen am Standort ausreichend sind. Unsere Berechnungen tracken wir über ein Monitoring der Energiedaten, durch das wir unsere Tools weiter schärfen. So wurde nachgewiesen, dass es wie geplant als Null-Energie-Gebäude oder Plus-Energie-Gebäude funktioniert.

Somit ist das Gebäude sein eigenes Testimonial. Wie ist es aber, wenn Sie mit Bestandsgebäuden zu tun haben, wie bei der Tiroler Fachberufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik in Hall? Dort ging es um Sanierung und einen klimapositiven Erweiterungsbau.

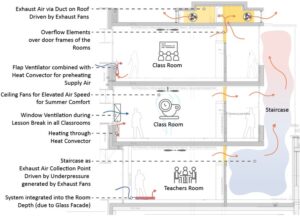

Das Projekt haben wir mit den Architekten Flamm-Mayrhofer-Sommer für das Land Tirol gemacht. Eine der großen Herausforderungen war, den Neubau bei laufendem Betrieb durchzuführen. Im Bestandsgebäude gibt es ein zentrales Atrium mit Glasdach, das im Sommer regelmäßig überhitzt hat. Durch natürliche Lüftungsöffnungen und Optimierung der Glasqualität gemäß Simulation wurde eine Nachtlüftungsfunktion integriert. Man sieht auch hier messtechnisch, im Monitoring, die deutlich spürbare Verbesserung.

Das Projekt ist ein Paradebeispiel für unseren Ansatz, Low-Tech effizient einzusetzen, weil man über dezentrale Fassadenlüftungselemente, über die auch eine Nachtlüftung möglich ist, die Räume belüftet. Das ganze Gebäude kommt ohne aktive Klimaanlage aus.

Die Luft strömt in das zentrale Treppenhaus aus den Klassenräumen über und wird dort abgesaugt. Im Hochsommer gibt es Deckenventilatoren. Mit dieser Ergänzung kann man aus den 28-29 Grad, die ohne Klimaanlage auch mal bei zwei heißen Sommerwochen am Stück entstehen, gefühlt 26, 27 Grad machen. Das Komfortempfinden verbessert sich durch Luftbewegung deutlich.

Die Vorrichtungen wirken nicht wie Low-Tech, eher sehr ausgearbeitet.

Low-Tech nennen wir es im Vergleich zu einer klassischen, zentralen mechanischen Lüftung mit Klima- und Kälteanlage. Dazu bräuchte man viel Platz für eine große Lüftungsanlage, Zuluftschächte und Kanäle. Man müsste Decken abhängen, was einen Verlust an Raumhöhe darstellt. Dieser technische und energetische Aufwand ist viel höher als bei einem Deckenventilator, den man nur wenige Stunden im Jahr braucht.

Wir waren an dem Punkt „Low Tech“ schon mal. Ursprünglich wurden Gebäude mit Fenstern gelüftet und hatten Heizkörper. Dann wurden immer größere Anlagen gebaut, mehr Lüftung, mehr Technik verbaut. Das ist gerade rückläufig, die Kunden oder die Bauherren wollen weniger verbauen. Es geht um die Frage der Suffizienz, „Kommt man nicht auch mit weniger zum gleichen Ergebnis?“ Je mehr Technik verbaut ist, desto größer ist das Risiko, dass irgendwas nicht funktioniert. Das sehen wir in vielen Monitoring-Projekten. Man wird immer irgendeine Art von Technik brauchen, aber wir wollen das Maß auf ein sinnvolles Niveau bringen.

Umbau, Umnutzung, Weiterverwendung sind wichtige Aspekte bei Nachhaltigkeit. Ein internationales Beispiel, bei dem Transsolar ein flexibles Klimakonzept erarbeitet hat, ist das alte Goethe-Institut in New York. Ein Gebäude aus 1904, umgestaltet von David Chipperfield.

Ein denkmalgeschütztes Gebäude ist herausfordernd, trotzdem hat man es geschafft, ein natürliches Lüftungssystem zu entwickeln, das einen Großteil des Jahres funktioniert. Vorhandene Schornsteine konnte man als Abluftschächte für das Lüftungssystem nutzen. Über die Gebäudehöhe wurde ein thermischer Auftrieb erzeugt, der die natürliche Lüftung unterstützt. Ein integrierter Wintergarten funktioniert rein passiv, ohne aktive Klimaanlage. Er stellt eine Art Pufferzone dar, einen Rückzugsort, einen Mid-Door-Space, der einen Innen-Außenraum-Übergang schafft und die Verbindung zur Außenwelt oder zur Natur stärkt.

Stichwort Natur: man weiß, dass viele Vögel durch Glasfassaden ums Leben kommen. Gehen Sie speziell auf Tiere in der Umwelt, etwa Vögel und Insekten ein?

Das ist nicht unser Fachgebiet. Aber eine Glasfassade hat Auswirkungen auf den Außenbereich. Wenn man im Hochsommer in einer versiegelten Umgebung vor einer großen Glasfassade steht und die Sonne scheint drauf, dann reflektiert sie die Sonne. Das führt zur Blendung und insbesondere in der Kombination auch zu Überhitzung im Außenbereich.

Transsolar lehrt auch an der Uni Innsbruck im Bereich Architektur. Was sind die wichtigsten Themen?

Wir erarbeiten mit Studierenden zukunftsorientierte, nachhaltige Klima- und Energiekonzepte, mit möglichst wenig Technik. Durch Simulationstools bekommen sie ein Gefühl dafür, wie sich der Raum in Abhängigkeit von der Architektur verhält, welche Auswirkungen Entwurf und gestalterische Elemente auf Raumklima und Energiebedarf haben, dass z.B. eine Ganzglasfassade relativ schnell überhitzt.

Ein großes Thema sind die Zukunftswetterdaten. Mittels Simulationstools prüfen wir mit den Studierenden Konzepte auf ihre Zukunftsfähigkeit und Klimaresilienz. Angefangen von Innenräumen erweitern wir auf Mid-Door Spaces, Wintergärten, und auf Außenbereiche, um ganzheitlich zu denken und den Platz vor dem Gebäude oder den Innenhof mit einzubeziehen. Wir stärken die Verbindung zu Natur und Außenwelt.

Wir integrieren und optimieren die Auswirkungen auf den Innen- und den Außenbereich. In diesem Semester entwickeln wir so genannte Coolspots im innerstädtischen Bereich, wo wir mit Verschattung, Begrünung komfortable Aufenthaltsbereiche schaffen, die öfter nutzbar sind als eine versiegelte Betonfläche ohne Verschattung. Alles hängt zusammen, und dieses ganzheitliche Konzept setzt Transsolar in Projekten und Lehre um.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview als Podcast hören!Zur Person

Daniel Kiehlmann ist Partner bei Transsolar KlimaEngineering und Experte für integrale Klimakonzepte mit Schwerpunkt auf thermischem Komfort, Tageslichtnutzung und Energieeffizienz. Seit mehr als einem Jahrzehnt leitet er nationale wie internationale Projekte, vom klimaneutralen Neubau bis zur energetischen Sanierung denkmalgeschützter Gebäude. Kiehlmanns Ansatz basiert auf fundierten Simulationen und Monitoringdaten, mit denen er Gebäude ganzheitlich optimiert – häufig ohne den Einsatz aufwändiger Technik. Parallel zur Projektarbeit engagiert er sich in der Lehre, u.a. an der Universität Innsbruck, und treibt Themen wie Suffizienz und Klimaresilienz voran. Seit 2025 gehört er zur Partnergruppe von Transsolar und Transplan.