Low Tech – High Effect!1 Teil 1: Nachhaltige Lowtech-Gebäude?

In den vergangenen Jahren entwickelte sich die Gebäudetechnologie innerhalb kurzer Zeit vom Niedrigenergie- zum aktiven Plusenergie-Gebäudekonzept. In der Studie „Low Tech – High Effect!“ wurden, alternativ dazu, Ansätze und Chancen für nachhaltige Lowtech-Gebäude ausgelotet.

Zahlreiche technische Innovationen und Konzepte im Bereich Energieumwandlung (Solar, PV, Erdwärme, …), Speicherung, Steuerung und Regelung ermöglichen inzwischen Baukonzepte und Gebäude, die, über die Jahresbilanz gesehen, mehr Energie produzieren als sie verbrauchen. Diese rasante Entwicklung verlief in Teilaspekten isoliert und fast nur innerhalb rein technologisch ausgerichteter Sektoren. Dass einige Bereiche diesen raschen Fortschritt nicht mitvollziehen konnten, führte zu einer fehlenden Balance zwischen Energieeinsparung, Kosten und Nutzungskomfort. Zielführend erscheint es daher, auch Ansätze von weniger hochkomplexen auf Automatisierung und Technisierung ausgerichteten Gebäudekonzepten näher zu betrachten. Diesem Wissen wurde mit dem Forschungsprojekt „Low Tech – High Effect!“ nachgegangen.

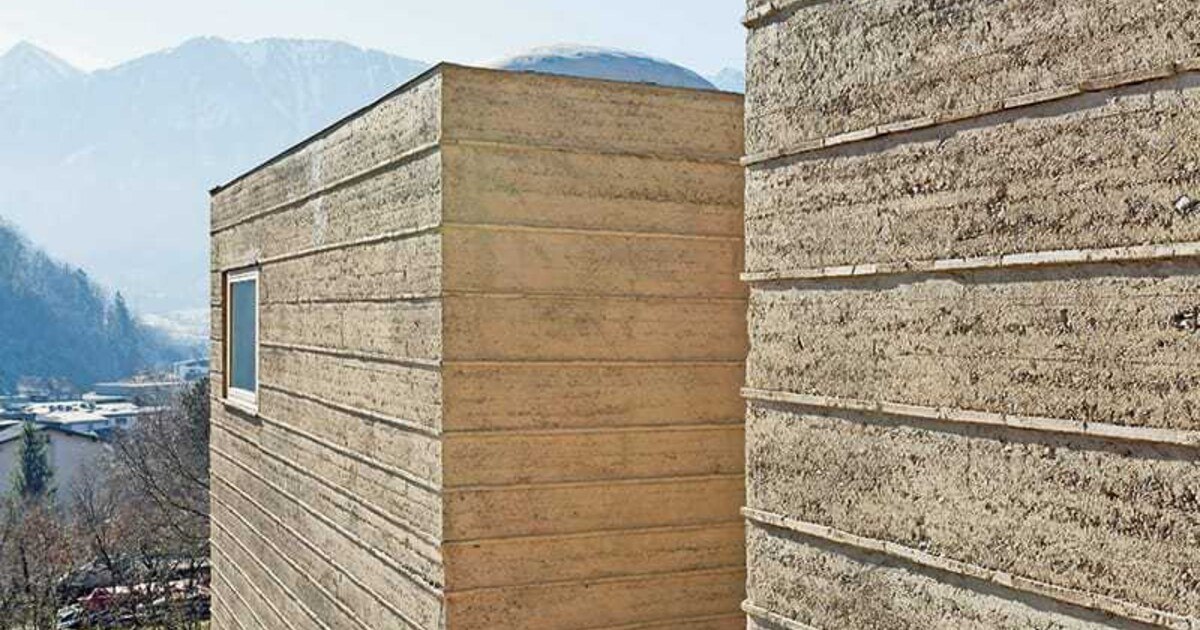

Anhand des breit gestreuten Spektrums an Ideen und realisierten Beispielen wird deutlich, auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen ein „Lowtech“-Ansatz gedacht werden kann. Gemeinsam ist allen Projekten, dass sie eine oder mehrere innovative Lowtech-Komponenten fernab von „gesicherten“ Standards erproben. Selbst wenn die Übergänge fließend und in allen Projekten sämtliche Ebenen in mehr oder weniger ausgeprägter Form zu finden sind, so gibt es unterschiedliche Schwerpunktsetzungen hinsichtlich derer ein möglichst geringer Technikeinsatz angestrebt wird. Die Studie gliedert diese Schwerpunkte daher entlang der Kategorien Funktion – Material – System. So versammelt die Ebene „Funktion“ Projekte mit der vorrangigen Zielsetzung, die „Funktionalität“, d. h. grundlegende Funktionen wie Heizen, Kühlen, Lüften und Belichten, mit möglichst geringem Technikeinsatz und einem hohen Anteil vorhandener Umweltressourcen zu bewerkstelligen. In der Kategorie „Material“ liegt der Schwerpunkt auf dem Einsatz natürlich vorkommender Baumaterialen und Baustoffe.

Diese sollen einerseits einen minimalen Verbrauch an „grauer Energie“ und ein Maximum an Up-/Recyclingfähigkeit aufweisen, andererseits einen bewussten und ökonomischen Umgang mit „Material“ an sich anstreben sowie spezifische Materialeigenschaften zur Technikvermeidung nutzen. Die Ebene „System“ fokussiert auf Konzepte, deren Zielsetzung einen suffizienten Umgang im Gesamtsystem bezweckt. Kosteneffizienz, besondere Baustandards oder eine lange Nutzungsdauer sind dazu Beispiele, bei denen ein suffizienter Umgang mit vorhandenen Ressourcen demonstriert wird. In einer mehrteiligen Artikelserie werden konkrete Beispiele, untergliedert nach diesen Schwerpunkten, besprochen. Im ersten Teil sind die bestimmenden Kriterien für ein „nachhaltiges Lowtech-Gebäude“ näher eingegrenzt.

ÖkoTech – HighTech – LowTech

In den 1970er Jahren entstanden als Reaktion auf die damalige Ölkrise erste Reformbewegungen in Richtung einer „ökologisch“ ausgerichteten Lowtech-Architektur. Dabei war man bestrebt, der expansiven und zunehmend industriell ausgerichteten Bauindustrie eine ökologische Alternative entgegenzustellen. Dieser Gegentrend äußerte sich vorwiegend in Form von Selbstbauinitiativen im Wohnungsbau basierend auf ökologischer Bauweise mit natürlichen Materialien.

Seit den 1990er Jahren kehrte sich diese Strömung im Zuge zunehmender Fortschritte in der Entwicklung von „Ökotechnologie“ neuerlich um. Im Bestreben maximaler „Energieeffizienz“ wurden Gebäudekonzepte erprobt, die dank der verwendeten Technologie selbst eine positive „Plusenergie“-Bilanzierung ermöglichen. Diese eher als „Hightech“ zu kategorisierende Phase wird mit einer aufwendigen, komplexen und kostenintensiven Bauweise und Gebäudetechnik assoziiert. Dadurch werden ein überdurchschnittlicher Gebäudestandard und umfassende Funktionalität ermöglicht. Allerdings werden in der Wartung und Reparatur aufwendige Prozesse und hohes Fachwissen erforderlich. Eine kürzere Lebenserwartung der Gebäudetechnik gilt als wahrscheinlich.

Nach einer Phase, in der Gebäudetechnik vorrangig auf die Abschottung gegen äußere Einflüsse hin konzipiert wurde, geht der gegenwärtige Trend wieder verstärkt in Richtung systemischer Konzepte, in Richtung Einbeziehung und Nutzbarmachung der klimatisch bedingten Umweltressourcen. Motive für einen Trend in Richtung Lowtech-Architektur sind es, Gebäude weniger abhängig von der Nutzung von Technologien zu machen. Diese gelten als störanfällig und werden mit schwer im Voraus kalkulierbaren Wartungskosten und höherem Verbrauch in Verbindung gebracht. Lowtech-Architektur steht für intelligentes Design unter Berücksichtigung der lokalen Bedingungen. Hightech-Gebäude hingegen funktionieren auf Basis intelligenter Gebäudetechnologie, mit einem Maximum an Automatisierung und dem Ziel maximaler Effizienz.

Realisierte Beispiele zeigen, wie Gebäude mit einem ressourcenschonenden und technikminimierten Ansatz optimiert werden können. Es zeigt sich auch, dass innovative Ideen ihren Ausgang häufig im kleinen Einzelgebäude haben, dort erprobt werden, bevor sie in großvolumigen Bauten oder Gebäudekomplexen Eingang finden.

LowTech im Kontext Nachhaltigen Bauens

„Nachhaltig Bauen“ bedeutet, Gebäude über den gesamten Lebenszeitraum hinweg zu betrachten und entsprechend gezielt zu planen. Dazu zählt die Energieeffizienz im Betrieb genauso wie der Verbrauch an „grauer Energie“ oder die Recyclingfähigkeit der Materialien. In Hinblick auf Lowtech stellt sich konkret die Frage, ob „Technik“ nur erfasst wird, wenn sie direkt im Zusammenhang gebracht werden kann mit der Errichtung, dem Betrieb oder dem Rückbau des Gebäudes, oder ob auch jener Technikanteil einbezogen wird, der für den Herstellungsprozess der Baumaterialien und -komponenten anfällt. Dazu kann einerseits in der zeitlichen Dimension, entlang von Lebenszyklusphasen, oder räumlich nach Distanz zum Gebäude unterschieden werden.2

Darüber hinaus definiert sich „nachhaltiges Bauen“ über die drei grundlegenden Dimensionen der Nachhaltigkeit: Ökologie – Ökonomie – Soziales. In Bezug auf Lowtech erscheint eine Ausweitung dieses Drei-Säulen-Modells um die im wissenschaftlich-politischen Diskurs als „kulturelle“ oder „politisch-prozessual“ bezeichnete Komponente der „Institutionen“ bzw. der „Partizipation“ als zielführend. Regionale Bautraditionen einerseits sowie mehr Eigenverantwortlichkeit und Selbsttätigkeit andererseits stellen vielfach grundlegende Komponenten von auf Lowtech beruhenden Gebäudekonzepten dar. Daraus leiten sich folgende Aspekte ab, die ein „nachhaltiges Lowtech-Gebäude“ und dessen Potenziale charakterisieren:

Ökologie = Klima- und ressourcenschonende Bauweise, die weitgehend vorhandene Umweltressourcen (Klima, Standort und Herkunft) für den Betrieb nützt

Ökonomie = Suffiziente, robuste und kosteneffiziente Bauweise, die einen reduzierten Technikanteil über den gesamten Lebenszyklus (Herstellung – Betrieb – Rückbau) anstrebt

Sozial = Bedürfnisangemessene, Komfortstandards gewährleistende und gerechte Bauweise, die eine ausreichende Versorgung und Entsorgung sicherstellt sowie Gefährdungspotenziale und Nahrungsmittelkonkurrenz ausschließt

Partizipation / Kultur = Einfache, verständliche und auf Eigenverantwortlichkeit basierende Bauweise, welche Selbstbau, selbsttätige Wartung und Pflege und die regionale Baukultur stärkt

Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass Nachhaltigkeit nur erreicht werden kann, wenn alle vier Aspekte im ausreichenden und ausgewogenen Verhältnis zueinander berücksichtigt sind. Darüber hinaus steht beim „nachhaltigen Lowtech-Gebäude“ die Erreichung dieser Ziele mit „einfachen, nicht technischen Mitteln“ im Zentrum. Lowtech-Gebäude im (naturräumlichen) Kontext zu ermöglichen, beginnt bereits bei der Baulandwidmung und ist so gesehen vorab als Auftrag an die (Energie-)Raumplanung zu verstehen. Für eine erfolgreiche Weiterentwicklung in Richtung Lowtech-Bauweise sollte die integrale und transdisziplinäre Planung aus Wissenschaft und Technologie einen vorrangigen Stellenwert einnehmen. Darüber hinaus werden wesentliche Grundlagen für die Basis von Lowtech-Gebäuden in der Planung gelegt. Unter anderem sind diese: Bedarfshinterfragung, Schonung von Naturräumen durch flächensparendes Bauen, Verbrauchsminimierung hinsichtlich Energie und Betriebsmittel, lange Nutzung von Gebäudeteilen und Gesamtgebäuden, kurze Transportwege bei Bau und Betrieb, gute Rückbaufähigkeit und schließlich der Einsatz wiederverwendbarer beziehungsweise rezyklierter Bauprodukte.

Autor: Edeltraud Haselsteiner