Prominent in Gefahr, im Stillen saniert

VERBORGENE SCHÄTZE: OBERÖSTERREICH Zwei Bauten aus den 1950er Jahren, einmal mit ungewissem Schicksal, einmal mit guten Aussichten für die Zukunft. Das Bahnpostamt in Linz, zuletzt Ars-Electronica-Location, wird dem Entwicklungsdruck ohne ertragreiche Nutzung nicht standhalten. Das Atelierhaus „Im Dörfl“ zeigt dagegen, dass sich auch die Denkmalpflege entwickelt. von Georg Wilbertz

Bahnpostamt und Postbusabfahrt Linz

Zwischen 1947 und 1955 wurden Bahnpostamt und Busabfahrt von Architekt Joseph Langhof, dessen Werk bisher kaum aufgearbeitet ist, errichtet. Sie stellen eines der wenigen bedeutenden Ensembles der Linzer Nachkriegsmoderne dar. Seine architektonische Qualität erhält der Komplex trotz einfacher baulicher Grundstruktur und Formensprache durch prägnant eingesetzte bauliche Elemente, die Baukörpersituierung und Detailvariationen. Trotz massiver Veränderungen in der umgebenden Bebauung in den letzten Jahren entfaltet das Ensemble bis heute eine markante architektonische und städtebauliche Wirkung.

Das Postgebäude schließt das Bahnhofsgelände riegelartig nach Südwesten ab. Das auskragende Dach der Postbusabfahrt greift mit seiner dynamische Formensprache in den Verkehrsraum der vorbeiführenden, viel befahrenen Kärntnerstraße ein und „thematisiert“ mit seinem halbrund geführten Abschluss nach Norden in für die 1950er Jahre typischen Formen Aspekte wie Bewegung und Verkehrsfluss.

Die beiden Flügel des Postamtsgebäudes sind in Verputzbauweise ausgeführt. Gliedernd wirken die in die Fassade eingeschnittenen, einfachen Fenster, die im Erdgeschoß nicht mehr dem Ursprungszustand entsprechen. Mittig unterbrochen wird der Gebäuderiegel durch den Uhrenturm, der neben seiner Höhe durch seine Materialität (glatter Werkstein) und monumentalere Fensteröffnungen hervorgehoben wird. Der Turmbau nimmt den Haupteingang, das Foyer und das mit Marmor verkleidete Treppenhaus auf. Das Foyer öffnet sich seitlich zur Hauptschalterhalle (in Betrieb), die durch marmorverkleidete Pfeiler ausgezeichnet ist.

Mit der Auslagerung als Logistikzentrum 2014 verlor der Komplex eine seiner wesentlichen Funktionen, wurde allerdings in den vergangenen Jahren temporär im Rahmen des Ars Electronica Festivals genutzt. Aufgrund des erheblichen Investitionsdrucks im Bereich des Linzer Hauptbahnhofs ist der Bestand massiv gefährdet. Dies umso mehr, als bereits 2000 der Denkmalschutz für die Gebäude weitgehend aufgehoben wurde. Partiell geschützt sind nur der Uhrenturm und der Gebäudeteil Postbusabfahrt, die beide auch im Inneren noch zeittypische Details zeigen. Da im baulich-konstruktiven Verband, ist die Unterschutzstellung nur dieser Gebäudeteile allerdings sinnlos.

“Im Dörfl” – Das Egon-Hofmann-Atelierhaus in Linz

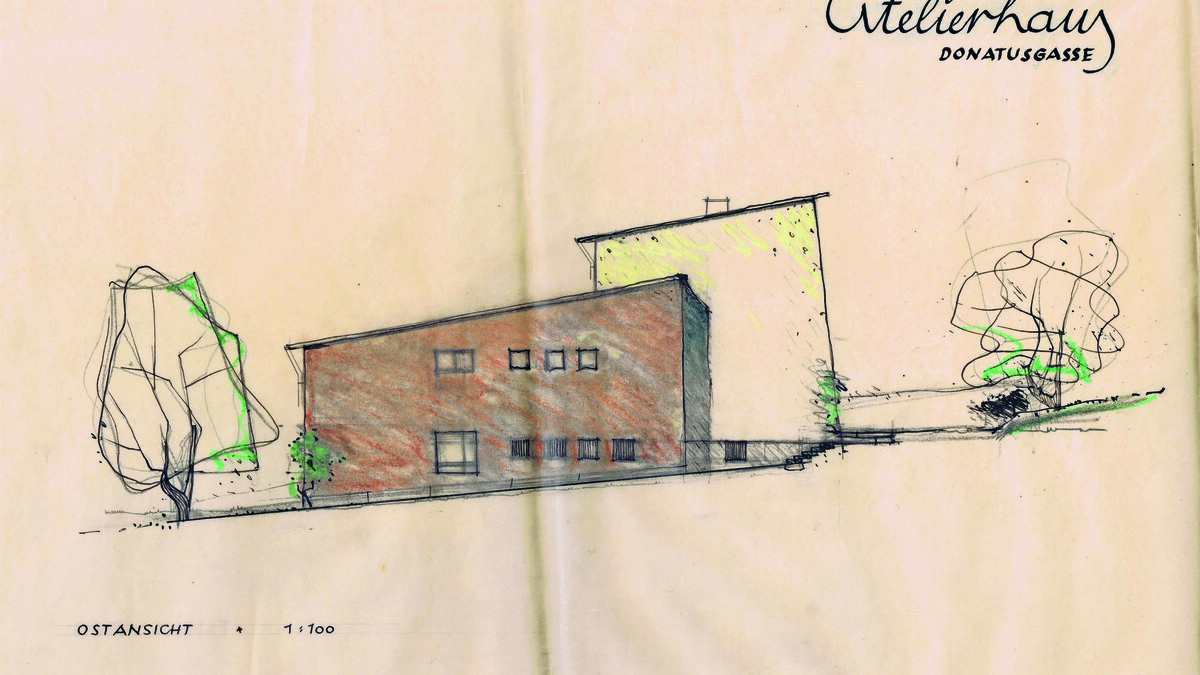

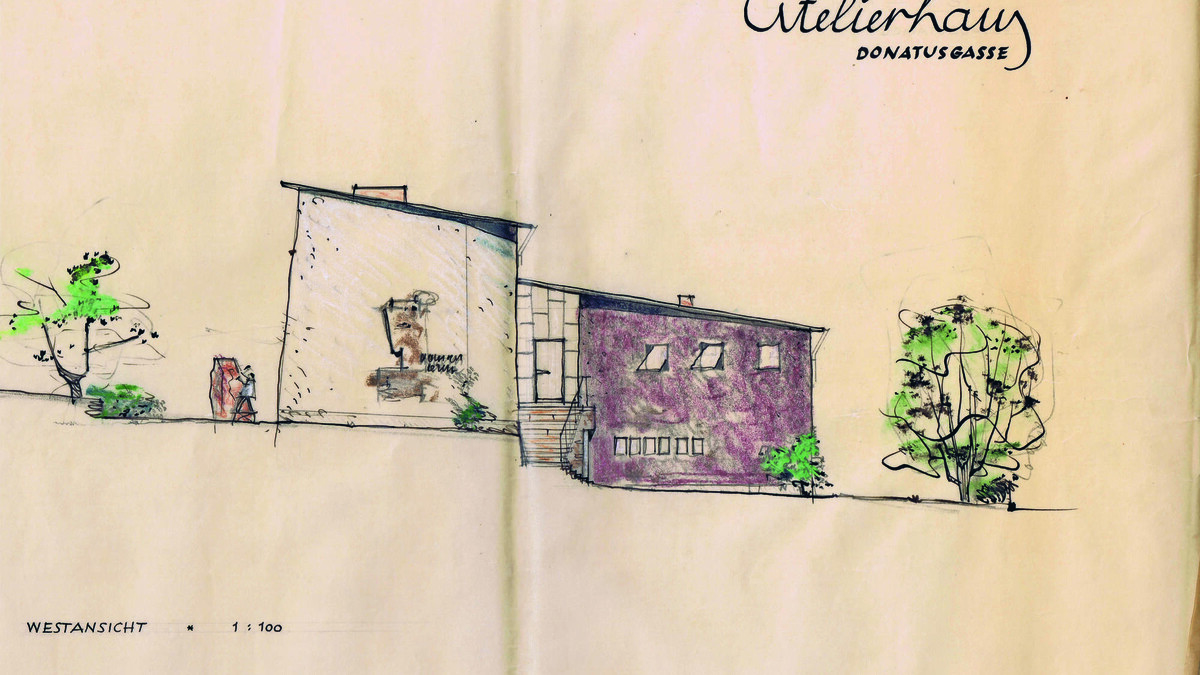

Mit dem 1957 eröffneten und eigens als Atelierhaus geplanten Bau sollte vornehmlich der nachkriegsbedingte Mangel an geeigneten Arbeitsräumen für oberösterreichische Künstler am Beginn ihrer Karriere gemildert werden. Initiiert wurde das Atelierhaus durch den Kulturring der Wirtschaft Oberösterreichs, der es bis heute trägt. Seit der Eröffnung konnten rund 100 Künstler eines der Ateliers nutzen. Mit dieser Funktion und der von Fritz Fanta realisierten Architektur stellt der Bau eine in Österreich einmalige Institution zur Kunstförderung dar.

Fritz Fanta, der von 1938 bis 1971 (unterbrochen wegen Kriegsdienstes 1943–45) Leiter des Entwurfsamts der Stadt in Linz war, gehörte zu den prägenden Linzer Architekten der Wiederaufbauzeit. Neben den Entwürfen zu wichtigen Bauvorhaben galt Fantas Interesse v. a. übergeordneten, das Stadtbild prägenden Gestaltungsfragen (u. a. Altstadtgestaltung, Schlossberg, Haupt- und Pfarrplatz). Ein wesentliches Anliegen war Fanta die baukünstlerische Aufwertung von Ingenieurbauten und öffentlichen Bauten.

Das in bevorzugter Lage am Westrand der Stadt in einer Zone aufgelockerter Einzelhausbebauung gelegene Gebäude besitzt typische Formen, Materialität und Details der 1950er Jahre. Der Bau besteht aus zwei formal differenzierten Baukörpern. Im Haupttrakt befinden sich neun Ateliers unterschiedlicher Größe. Dessen leicht geschrägte Nordseite zeigt eine zeittypische, plastische Rasterfassade, deren Struktur durch Material- und Farbwechsel markant betont wird. Im mittleren Wandfeld der Südfassade wird das Motiv der Rasterfassade aufgenommen. An die Südseite lehnt sich der durch niedrigere Höhe und dunkleren Verputz vom Ateliertrakt unterschiedene Wohn- und Verwaltungstrakt. Beide Bauteile werden durch flachgeneigte, markant vorkragende Pultdächer abgeschlossen. Im Winkel zwischen Atelier- und Wohntrakt befindet sich der über eine Treppe erreichbare Haupteingang mit dem dahinter liegenden Treppenhaus.

Das Egon-Hofmann-Atelierhaus wird entsprechend seiner Widmung genutzt, befindet sich in einem sehr guten Zustand und steht unter Denkmalschutz. 2003 wurde der Ateliertrakt saniert. Die dabei eingebrachte Wärmedämmung führte zu leichten Veränderungen des ursprünglichen Zustands. Bei der 2014 in enger Absprache mit dem Bundesdenkmalamt folgenden Renovierung des Wohntraktes wurde auf die thermische Aufrüstung verzichtet und der ursprüngliche Zustand weitgehend beachtet bzw. wiederhergestellt. Das Egon-Hofmann-Haus zeigt damit heute exemplarisch zwei aktuelle Tendenzen im Umgang mit Bauten der Nachkriegsmoderne. Dem schonenden Vorgehen von 2014 ist dabei der Vorzug zu geben.