Smarte Technik für Trinkwasser

Die Hersteller in der Trinkwasseraufbereitung stehen vor großen Herausforderungen: Klimawandel, Wasserverschmutzung durch Medikamente oder Verunreinigung durch die berüchtigten Ewigkeitschemikalien PFAS erfordern den Einsatz von innovativen Technologien. Gefragt sind moderne Filter, Membran-Verfahren – und smarte Tools.

„Der Markt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Neben klassischer Hygiene stehen heute neue Herausforderungen im Mittelpunkt.“ Die Herausforderungen, von denen Hans-Georg Breitmoser, Geschäftsführer von Hyperdes Watertechnology, spricht, sind zahlreich – und sie sind groß: Sie reichen vom Korrosionsschutz, der in älteren Gebäuden ein echtes Thema ist, bis zur zunehmenden Verunreinigung des Oberflächengewässers durch Medikamenten-Rückstände und den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Der Klimawandel führt auch in Europa in vielen Regionen bereits zu Wassermangel. In Österreich wird das Leitungswasser erwärmt, was eine stärkere Belastung durch Keime zur Folge hat. Die berüchtigten PFAS belasten verstärkt das Trinkwasser – sie sind als Ewigkeitschemikalien bekannt, weil sie besonders schwer abbaubar sind.

Moderne Technologien

Die Anbieter im Bereich Trinkwasseraufbereitung und -Hygiene reagieren mit moderner Filtrations- und Desinfektionstechnologie auf diese Probleme. Dazu zählen UV-LED-Lampen, Aktivkohlefilter oder Umkehrosmosemembran-Verfahren. Zudem kommen verstärkt smarte und vernetzte Lösungen zum Einsatz. Sie helfen, Hygiene, Verbrauch und Wartung besser zu managen und effizienter zu gestalten.

Für Hyperdes-Geschäftsführer Breitenmoser gehört die Entfernung der PFAS zu den „großen Themen unserer Zeit“. Um diese langlebigen Substanzen aus dem Wasser zu holen, „entstehen derzeit völlig neue Material- und Filterlösungen“, meint er weiter. „Die Entwicklung schreitet schnell voran und wird den Markt noch lange prägen.“ Das sieht auch die EU-Kommission so. Durch die EU-Trinkwasser-Richtlinie vom 16. Dezember 2020 werden Grenzwerte für die PFAS festgelegt. Der Grund: Bestimmte PFAS stehen im Verdacht, Brust-, Nieren- und Hodenkrebs sowie Schilddrüsen- und Lebererkrankungen zu verursachen. Außerdem sollen sie sich negativ auf die Fruchtbarkeit und Schwangerschaftsverläufe auswirken. „Die Festlegung von Trinkwasser-Grenzwerten war somit überfällig“, meint Monique Bissen, Geschäftsführerin des heimischen Wasseraufbereitungs-Spezialisten BWT in Deutschland.

PFAS sind in unseren Haushalten allgegenwärtig. Sie werden in der Textilindustrie bei der Herstellung von wasser- und schmutzabweisender Funktionskleidung oder Bodenbelägen verwendet und sichern die Anti-Haft-Wirkung bei der Beschichtung von Kochgeschirr. Sie sind in manchen Kosmetika enthalten und Bestandteil von Schmier- und Imprägniermitteln.

„Die PFAS-Entfernung stellt Wasserwerke vor technische und wirtschaftliche Herausforderungen, da nicht jede Substanz dieser Stoffgruppe beispielsweise mittels Aktivkohle entfernt werden kann“, erläutert BWT-Managerin Bissen. „Liegt ein PFAS-Gemisch vor, ist der Einsatz des Umkehrosmose-Verfahrens erforderlich.“ Das Wasser wird dabei mit hohem Druck durch Membranen gepresst. Ein Teilstrom des Rohwassers wird mittels Umkehrosmose behandelt und danach dem Hauptwasserstrom wieder beigemengt, sodass schließlich die Grenzwerte eingehalten werden. Alternative Verfahren, die jedoch nur gewisse PFAS-Verbindungen entfernen, sind die Filtration mittels Aktivkohle oder der Einsatz von Ionenaustauschern. „Wasserwerke stehen heute vor der Aufgabe, bei Überschreitung von PFAS-Grenzwerten diese Aufbereitungsstufen nachzurüsten. Das kann zu einer Erhöhung des Wasserpreises führen,“ meint Bissen.

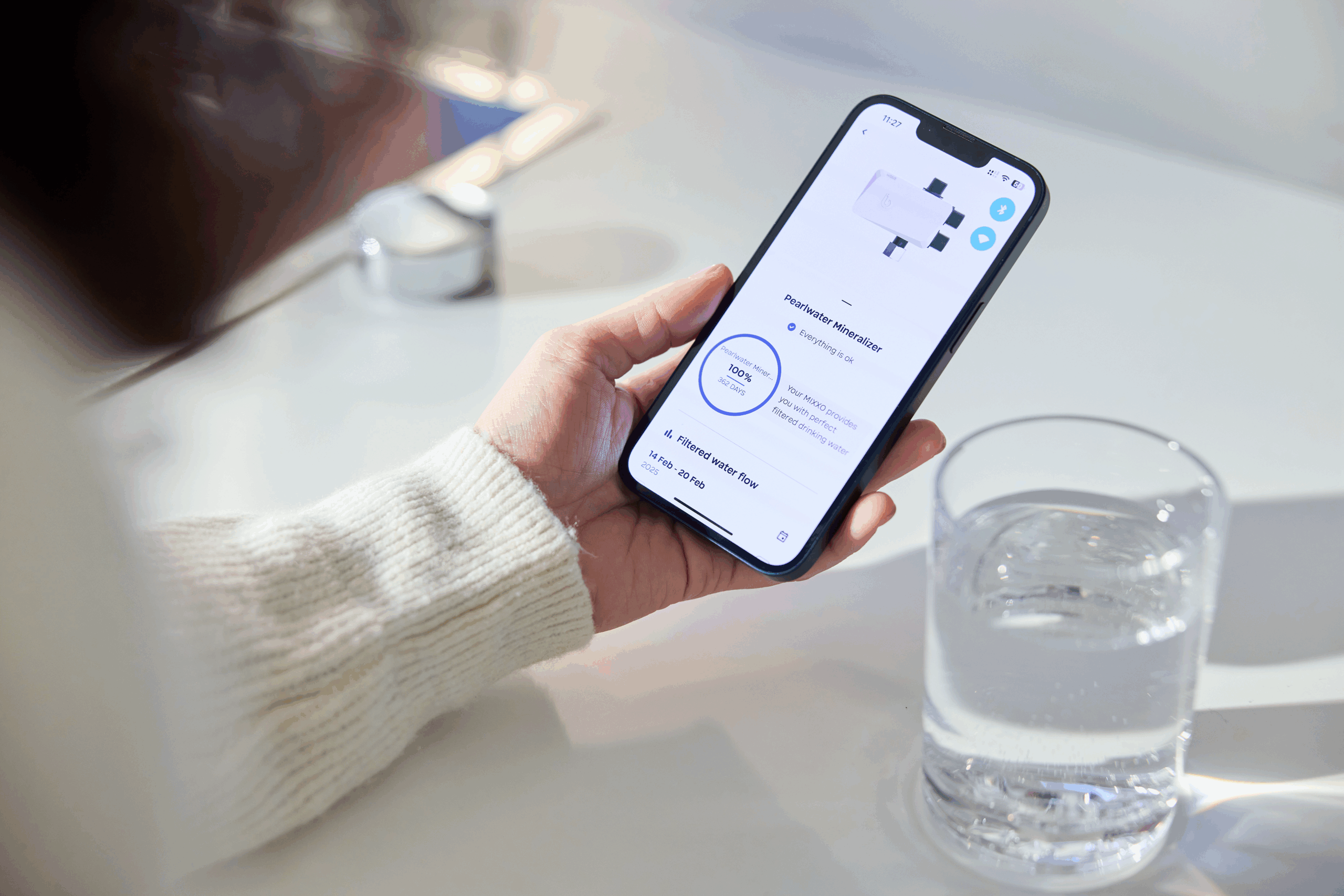

BWT bietet die genannten Filtrationsverfahren in kleinen und kompakten Geräten und Filtern für den Endverbraucher an. Sie werden unter der Küchenspüle direkt vor dem Wasserhahn montiert und filtern die Schadstoffe aus dem Leitungswasser. In diesem Jahr hat das Unternehmen ergänzend dazu den BWT-Mixxo auf den Markt gebracht. Es handelt sich hier um ein Umschaltgerät, bei dem Verbraucher auf Knopfdruck zwischen gefiltertem und ungefiltertem wählen können.

Bei Hyperdes setzt man auf eine Kombination aus verschiedenen Verfahren. Eine Schlüsselrolle spielt dabei eine speziell modifizierte Aktivkohle: „Sie senkt dank ihres hohen Redoxpotenzials nicht nur die Keimzahlen direkt am Hauseingang, sondern kann auch bestimmte Schadstoffe wie PFAS wirksam binden“, erläutert Geschäftsführer Breitmoser. Ergänzend dazu nutze man weitere „Filtermedien, die gezielt auf einzelne Stoffgruppen ausgerichtet sind und dort zusätzliche Sicherheit bieten“.

Neben den PFAS müssen auch andere organische Substanzen aus dem Rohwasser entfernt werden, das zu Trinkwasser aufbereitet wird – vor allem Medikamenten-Rückstände und Pestizide. Der massive Medikamenteneinsatz in der Human- und Veterinärmedizin bringt mit sich, dass zunehmend Medikamentenrückstände in Oberflächengewässern gefunden werden. BWT-Managerin Bissen gibt hier allerdings für die österreichischen Konsumenten eine bedingte Entwarnung: „Da in Österreich der überwiegende Teil des Trinkwassers aus Grundwasservorkommen stammt, ist das Rohwasser hier gut geschützt und noch vielerorts frei von diesen Schadstoffen, da die Bodenpassage als ein hervorragender natürlicher Filter fungiert.“

Anders schaut es beim Thema Blei aus: In der EU-Trinkwasser-Richtlinie vom 16. Dezember 2020 wurde der Grenzwert für das Schwermetall Blei von zehn Mikrogramm pro Liter auf fünf Mikrogramm pro Liter reduziert. Dieser Grenzwert ist ab 2036 EU-weit einzuhalten, in Deutschland sogar schon ab 2028. BWT als Hersteller von Armaturen und Filtern aus Messing stellt das vor technische und wirtschaftliche Herausforderungen. In der Messing-Gießerei am Standort Mondsee in Oberösterreich hat das Unternehmen zur Umsetzung dieser neuen Anforderungen neue Schmelzöfen angeschafft und in Betrieb genommen. Bissen: „Die gesamte Produktpalette wird seit zwei Jahren sukzessive umkonstruiert und neue Werkzeuge gefertigt. Ein Investitionsvolumen in zweistelliger Millionenhöhe wird derzeit realisiert. Bereits heute können wir unseren Kunden größtenteils bleifreie Filter und Armaturen liefern.“

Sehr aktuell ist auch der Einfluss des Klimawandels auf das Trinkwasser. Der Wassermangel wird in unseren Breitengraden ebenfalls zunehmend zum Thema. Walter Berger, Geschäftsführer von Schell Armaturen Austria, rät daher zum behutsamen Umgang mit dem kostbaren Nass: „So wenig wie möglich – so viel wie nötig.“ Hyperdes-Geschäftsführer Breitmoser verweist auf die Wiederverwendung von Wasser. Dieser Ansatz werde „künftig immer wichtiger – etwa wenn Grauwasser aus Duschen oder Regenwasser im Gebäude für Toiletten oder Bewässerung genutzt wird. Noch ist das nicht überall Standard, aber immer mehr Projekte zeigen, wie praxistauglich solche Lösungen sein können.“

Um Wasser mehrfach nutzen zu können, muss es allerdings entkeimt werden. Dabei werden verschiedene Technologien eingesetzt. „So kann zum Beispiel Regenwasser gesammelt und nach Aufbereitung mittels Partikelfilter, Keimentfernung mit Ultrafiltrationsmembranen und/oder UV-Systemen genutzt werden, um Garten- oder Rasenflächen zu gießen“, erläutert BWT-Expertin Bissen.

Eine andere Möglichkeit der Wasserwiederwendung ist die Nutzung von Beckenwasser aus Schwimmbädern. „Ein Teil dieses Wassers muss zur Aufrechterhaltung der Wasserqualität gegen Frischwasser getauscht werden“, so Bissen. „Anstatt dieses Austauschwasser in die Kanalisation einzuleiten, kann das Wasser nach Partikelfiltration und der Chlorentfernung mittels Mitteldruck-UV-Strahlern zur Bewässerung von Rasenflächen genutzt werden.“ So könne man bei Hitzeperioden lokal Trockenschäden an Rasen verhindern – vor allem dann, wenn aus Wassermangel ein Bewässerungsverbot bestehe.

Die steigenden Temperaturen führen aber nicht nur zum Wassermangel. Sie haben auch eine andere Folge: „Aufgrund der Erwärmung werden Bauteile und dadurch auch Wasserleitungen im Gebäude schneller erwärmt. Dies bedeutet eine noch sorgsamere Planung der Installation, um die Kaltwassertemperaturen gewährleisten zu können“, meint Schell-Geschäftsführer Berger.

„Höhere Wassertemperaturen gehen immer mit einer steigenden Gefahr der Verkeimung des Wassers im Verteilnetz einher“, bekräftigt BWT-Managerin Bissen. Um dies zu vermeiden und sicherzustellen, dass weiterhin hygienisch einwandfreies Wasser beim Verbraucher ankommt, müsse in Zukunft häufiger das Desinfektionsmittel Chlor ins Leitungswasser dosiert werden. „Am Wasserhahn wird das Leitungswasser nach Chlor riechen und schmecken, sodass der Verbraucher Aktivkohlefilter zur Chlorentfernung einbauen wird – mit einer entsprechenden Zunahme des Mengenbedarfs an diesen Filtern.“

Die höhere Keimbelastung des Leitungswassers stellte zudem höhere hygienische Anforderungen an Wasseraufbereitungsgeräte, wie etwa Wasserenthärtungsanlagen, die am Hauseingang eingebaut werden. Bissen rät hier zum Einsatz von ÖVGW- oder DVGW-zertifizierte Anlagen mit einer Verkeimungsschutzeinrichtung.

Der Armaturenhersteller Hansa setzt beim sorgsamen Umgang mit dem Trinkwasser auf die Digitalisierung. Betreiber seien aufgrund der EU-Trinkwasserverordnung gefordert, ressourcenschonend und wirtschaftlich zu arbeiten und Dokumentationspflichten zu erfüllen. „Intelligente Systeme helfen uns, Komplexität in der Trinkwasserinstallation beherrschbar zu machen. Statt aufwendige manuelle Spülungen durchzuführen oder Wartungsprotokolle händisch zu führen, lässt sich das heute automatisiert und kontrolliert erledigen“, sagt Bernhard Ahrer, Country Manager Sales Austria. Das Unternehmen setzt bei der Digitalisierung auf sein Hansa Connect System: Per Bluetooth können elektronische Armaturen mit der App verbunden, konfiguriert und ausgelesen werden. Der Fachhandwerker hat so die volle Kontrolle über die einzelnen Entnahmestellen. Spülintervalle lassen sich individuell programmieren – nach Uhrzeit, Wochentag oder Nutzungsprofil. „So können selten genutzte Entnahmestellen automatisch gespült werden, um einen hygienischen Betrieb sicherzustellen“, heißt es bei Hansa.

Schell Armaturen bietet mit dem Wassermanagement-System Smart SWS eine ortsunabhängige Überwachung und Parametrierung der Wasserentnahmestellen an. „Ob Verbrauchsmengen gesteuert oder temperaturabhängig, die notwendigen Stagnationsspülungen können dementsprechend automatisch ausgelöst werden“, meint Österreich-Geschäftsführer Berger. Die Armaturen der Serie E² sind zudem mit Bluetooth ausgestattet und können mit dem eigenen Handy oder Tablett parametriert werden. Berger: „Beide Systeme haben die Möglichkeit einer Protokollierung der Stagnationsspülungen, welche im Sinne der Betreiberhaftung ein wichtiges Werkzeug darstellen.“

„Digitale Technik spielt inzwischen eine Schlüsselrolle, wenn es um Hygiene, Verbrauch und Wartung geht. Sensoren überwachen in Echtzeit wichtige Parameter wie Temperatur oder Durchfluss und geben Hinweise, wenn etwas aus dem Ruder läuft“, unterstreicht Hyperdes-Geschäftsführer Breitmoser. „Automatische Spülungen springen an, sobald Wasser zu lange steht, und tragen so aktiv zur Hygiene bei. Filter und andere Komponenten liefern zudem Signale, die Wartungsarbeiten besser planbar machen. Alle Daten lassen sich dokumentieren und unterstützen Betreiber bei Nachweisen oder im Rahmen der gesetzlichen Dokumentationspflichten.“

Und natürlich hat die Digitalisierung auch bei BWT längst Einzug gehalten. „Ob Filter oder Wasserenthärtungsanlagen – BWT-Anlagen sind heute intelligent. Sie können ins lokale Netzwerk eingebunden und per BWT Best Water App überwacht werden“, meint Deutschland-Chefin Bissen. „Dies ist keine Spielerei für Digital-Freaks, sondern bietet dem Konsumenten Sicherheit.“