Bauen am laufenden Band

Die serielle Vorfertigung ist als Trend am Bau nicht mehr zu stoppen. Immer mehr Unternehmen setzen auf den Einsatz von Elementen, die im Werk vorgefertigt wurden. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: Man spart Zeit und Geld – und kann so günstig nachhaltiges Bauen realisieren.

Der Kran surrt leise. Ein Wandelement nach dem nächsten wird behutsam angehoben und zum Gebäude transportiert. Langsam aber sicher nimmt dieses Gestalt an. Und so langsam ist das gar nicht. „Wir montieren mit einem Kran bis zu 500 Quadratmeter Wohnfläche pro Woche. Wir haben im August mit der Montage begonnen, im Dezember werden wir mit allen sechs Stockwerken fertig sein“, berichtet Bernd Oswald, Mitgründer und Vice President Business Development des deutsch-österreichischen Unternehmens Gropyus, über das aktuelle Wohnbauprojekt in der Hildegardstraße in Berlin. Für alle, die sich das Rechnen ersparen möchten, verdeutlicht er: „In vier Monaten ist die Gebäudehülle fertig.“

Standardisiert und seriell

Gropyus ist ein deutsch-österreichisches Unternehmen mit Hauptsitz in Wien. Es zählt sich selbst zu den sogenannten „Proptechs“, also Unternehmen aus der Immo- und Bauwirtschaft, die auf neue Automatisierung, Digitalisierung und neue Prozesse und Geschäftsmodelle setzen. Ein wesentliches Element des Geschäftsmodells von Gropyus: Standardisierung und serielle Vorfertigung von zweidimensionalen Modulen, also Wand- und Deckenelementen.

Mit diesem Ansatz wächst das Unternehmen – trotz der Flaute im Wohnbau. 2019 gegründet, beschäftigt es bereits rund 500 Mitarbeiter*innen in Deutschland und Österreich. Vor kurzen hat es eine hochautomatisierte Smart Factory im süddeutschen Richen errichtet, die im Endausbau eine Bruttogeschossfläche von 250.000 Quadratmeter oder 3.500 Wohneinheiten pro Jahr produzieren kann. „Wir fahren die Produktion derzeit hoch. Unsere aktuellen Projekte umfassen rund 400 Wohneinheiten. Für Ende 2026 peilen wir die Vollauslastung an“, so Oswald.

Gropyus zählt zu den Vorreitern eines Trends, der im deutschsprachigen Raum immer mehr an Fahrt gewinnt. In Österreich setzen bereits eine ganze Reihe von Bauunternehmen auf serielle Vorfertigung. Dazu zählen nicht nur die großen Konzerne wie die Strabag, Porr, Swietelsky oder Habau, sondern auch innovative mittelständische Unternehmen wie Leyrer + Graf, Rhomberg Bau oder Riederbau. „Die serielle Vorfertigung ist die Zukunft. Daran gibt es keinen Zweifel“, meint ein heimischer Baumanager.

Die Zuversicht basiert auf den Vorteilen, die die serielle Vorfertigung bietet: deutliche Einsparungen bei Zeit und Kosten lassen sich mit nachhaltiger Bauweise verbinden. Gropyus-Manager Oswald schätzt, dass man durch Standardisierung, automatisierte Prozesse und Vorfertigung die Bauzeit „je nach Projekt gegenüber konventioneller Fertigung um etwa die Hälfte reduzieren“ kann. „Teilweise sind wir noch schneller. Es hängt davon ab, wie gut ein Projekt für die Vorfertigung geeignet ist“, meint Oswald. Er verweist dabei auf das Projekt in Berlin, bei dem die Elemente mit einem Kran über ein Bestandsgebäude gehoben werden müssen, weil es keine direkte Zufahrt gibt. Oswald: „Wir müssen aus Sicherheitsgründen bei jedem Hebevorgang sicherstellen, dass das Stiegenhaus im Bestandsgebäude leer ist. Das ist natürlich aufwendig und kostet Zeit.“

Bei den Kosten sind die Zahlen ebenfalls deutlich. Gropyus konzentriert sich auf mehrgeschossigen, leistbaren Wohnbau. Das Unternehmen bietet seinen Kunden dabei ein umfassendes Produktpaket, das über das eines typischen Generalunternehmers hinausgeht – von der Planung über den Rohbau bis zum schlüsselfertigen Innenausbau. „Wir bieten hohe Kostentransparenz und Kostensicherheit für unsere Gebäude“, so Oswald. „Aktuell liegen wir, je nach Ausstattung, bei Kosten Gesamtkosten von 2.500 bis 3.000 Euro brutto pro Quadratmeter Wohnflächen. Hier ist aber praktisch alles enthalten, auch die Planungskosten. Konventionell liegt man inklusive der Baunebenkosten bei 3.500 bis 4.000 Euro.“

Auf serielle Vorfertigung setzten auch die beiden heimischen Baukonzerne Strabag und Porr bei Ihren Ansätzen. Die Strabag hat vor Kurzem ein serienreifes Produkt für den Wohnbau unter 2.000 Euro auf den Markt gebracht. Unter dem Namen Tetriqx bietet der Baukonzern ein serientaugliches Bausystem an, das speziell für den urbanen Wohnbau entwickelt wurde. Der Ansatz: vorgefertigte Module, standardisierte Grundrisse und ein hoher Grad an industrieller Fertigung sollen Wohnraum schneller und günstiger ermöglichen – bei gleichbleibend hoher Qualität.

Tetriqx funktioniert laut Strabag wie ein Baukasten. Es bietet drei fertig geplante Gebäudetypen für unterschiedliche Anforderungen und Grundstücksgrößen. Die Grundrisse sind auf Flächen von rund 44 bis 88 Quadratmetern optimiert und lassen sich zu Gebäuden mit bis zu sieben Stockwerken kombinieren. Die Bauweise ist so konzipiert, dass sie sich für eine Vielzahl von Grundstücken und Nachverdichtungsprojekten eignet.

Markus Engerth, Vorstandsmitglied der Strabag AG Österreich, sieht in Tetriqx eine konkrete Antwort auf die strukturelle Wohnbaukrise: „Leistbares Wohnen ist machbar – aber nicht mit den Rezepten von gestern. Wir müssen schneller, nachhaltiger und standardisierter bauen, ohne dabei die Wohnqualität einzuschränken.“ Mit dem neuen System könnten laut Strabag Baupreise ab 1.950 Euro pro Quadratmeter realisiert werden – ein Wert, der deutlich unter den aktuellen Marktdurchschnitten liegt.

Ein wesentliches Merkmal des Tetriqx-Systems ist die drastisch verkürzte Bauzeit. Dank der industriellen Vorfertigung und klar definierten Prozesse lasse sich die Bauzeit im Vergleich zu konventionellen Methoden um bis zu vier Monate reduzieren, so die Strabag. In Summe könne sich die gesamte Projektlaufzeit sogar – ähnlich wie bei Gropyus – in etwa halbieren. Das bringe nicht nur Investoren Vorteile, sondern reduziere auch die Belastung für Anrainer*innen durch kürzere Baustellenzeiten, so die Strabag.

Beim Mitbewerber Porr ist man ebenfalls nicht untätig. Die Porr setzt dabei auf eine sogenannte „Elementbauweise“, um Kosten von unter 2.000 Euro pro Quadratmeter zu erreichen – ein Ansatz, bei dem nicht auf ein einziges Material gesetzt wird, sondern mehrere Baustoffe kombiniert werden. Ziel ist es auch bei der Porr, mit industriell vorgefertigten Bauteilen rasch, effizient und gleichzeitig hochwertig zu bauen. „Wir arbeiten nicht mit einem geschlossenen System wie reinem Holz-, Ziegel- oder Betonbau“, erklärt Strauss. „Stattdessen nehmen wir von jedem Material das jeweils Beste und setzen es mit vorgefertigten Elementen zusammen.“

Zielgruppe dieser Bauweise sind vor allem gemeinnützige Bauträger und öffentliche Auftraggeber in Österreich und Deutschland. Sie sollen mit dem Projekt einen „Beweis in der Praxis“ erhalten, dass moderne, nachhaltige Wohngebäude zu Kosten unter 2.000 Euro pro Quadratmeter tatsächlich machbar sind. „Damit schaffen wir leistbaren Wohnraum, bis zu sechs Geschosse hoch, mit allem, was ein modernes Wohnbaukonzept heute braucht“, erläutert der Porr-Chef. Auch die Nachhaltigkeit sei ein integraler Bestandteil des Konzepts – allerdings immer in Relation zur Leistbarkeit. „Das muss natürlich in einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis bleiben“, betont Strauss.

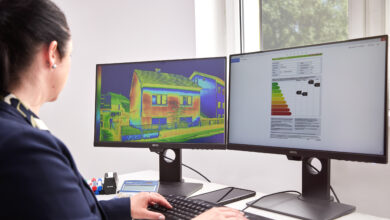

Das Unternehmen Renowate – ein Joint-Venture der Vorarlberger Rhomberg Bau und des deutschen Unternehmens LEG Immobilie – hat sich auf die serielle Sanierung spezialisiert. Vor einigen Wochen hat man mit einem ambitionierten Projekt in der Arenberggasse im dritten Wiener Gemeindebezirk begonnen: Im Auftrag der Sozialbau AG stattet Renowate ein siebenstöckiges Wohnhaus mit seinen ressourcen- und energiesparenden Fassadenmodulen aus. „Zwar werden wir in diesem ersten Schritt 24 Wohnungen perfekt dämmen und dadurch energetisch ertüchtigen“, erklärt Rainer Scheidle, Leiter der Wiener Renowate-Niederlassung. „Für uns ist das gleichzeitig ein Auftakt, denn unser Ziel ist es nach wie vor, mit unseren hocheffizienten Modulen und Bauweisen in Rekordzeit ganze Quartiere zu dekarbonisieren.“

Renowate übernimmt als Teil-Generalunternehmer die gesamte Detail- und Ausführungsplanung, Baumeister-, Schlosser-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten sowie die Baustelleneinrichtung. 900 Quadratmeter Fassadenfläche werden mit seriell vorgefertigten Holzrahmenmodulen versehen. „Wir sehen die Sanierung als End-to-End-Prozess mit vorgefertigten Modulen“, sagt Scheidle. Den Anfang macht dabei ein Laserscan des Gebäudes zur digitalen Bestandsaufnahme. Darauf folgt die gewerkeübergreifende Planung der gesamten Sanierung, womit die Komplexität eines solchen Vorhabens deutlich reduziert wird. Die benötigten Module werden anhand der digitalen Pläne am Computer – sozusagen im digitalen Zwilling – entwickelt und anschließend bei regionalen Partnerbetrieben gefertigt. Im letzten Schritt werden die Module auf die Baustelle geliefert und an die Fassade montiert.

Scheidle: „Dieser minimalinvasive Eingriff stellt sicher, dass sowohl Bauzeit als auch Belastung der Bewohner*innen minimal bleiben.“ In Deutschland habe die Politik das Potenzial der seriellen Sanierung schon vor Jahren erkannt und die Förderbedingungen entsprechend angepasst, schildert Scheidle. „Österreich zieht zwar jetzt erst langsam nach, das Thema ist aber definitiv angekommen. Und wir sind schon da.“

Angekommen ist das Thema auch an der Universität für Bodenkultur Wien (Boku). Dort erforscht man im Projekt „Prefab Facade“, wie maßgeschneiderte Holzfassaden für die thermische Sanierung künftig schneller, günstiger und umweltfreundlicher hergestellt werden können. Der Schlüssel liegt laut Boku in einer intelligenten Kombination aus parametrischer Planung, durchgängigen digitalen Prozessketten und automatisierter Fertigung mit Industrierobotern. Ein Boku-Forschungsteam arbeitet derzeit gemeinsam mit 16 Partnerinstitutionen aus der Privatwirtschaft sowie dem Ecoplus Bau Energie Umwelt Cluster Niederösterreich als Projektträger an dem Vorhaben. Boku-Studienleiter Benjamin Kromoser vom Institut für Hochbau, Holzbau und Kreislaufgerechtes Bauen. „Den Prozess gibt es schon länger, das Problem war jedoch stets, dass er zu teuer war. Wir wollten herausfinden, wie man ihn effizienter gestalten und dadurch auch wirtschaftlich konkurrenzfähiger machen kann.“