Digitales Mittelfeld

Digitalisierung ist wichtig – aber am Bau nur bedingt verbreitet. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Leser*innenumfrage der Bauzeitung.

„Die Digitalisierung ist gekommen, um zu bleiben“, meint Gerald Beck, Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Für ist klar: Die digitale Transformation ist keine vorübergehende Modeerscheinung, sondern ein nachhaltiger Wandel in Planung, Errichtung und Betrieb von Immobilien. Ähnlich sieht das Swietelsky-Manager Walter Haberfellner: „Digitalisierung ist keine Frage mehr des ob, sondern nur noch des wie“, sagt er. Experten sind sich sicher: Digitale Tools können ganz wesentlich dazu beitragen, die Produktivität zu erhöhen – und sich damit einen echten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen (siehe dazu auch den Brennpunkt-Beitrag ab Seite 12 dieser Ausgabe).

44 Prozent im Mittelfeld

Das Potenzial ist also groß. Doch wie steht es mit der Umsetzung im Baugewerbe. Dieser Frage widmete die Bauzeitung ihre aktuelle Leser*innen-Umfrage. Das Ergebnis: Die Digitalisierung ist in der Bauwirtschaft angekommen, aber der Weg in die digitale Zukunft bleibt für viele Unternehmen noch herausfordernd. 44 Prozent der Befragten sehen ihr Unternehmen im digitalen Mittelfeld. Erste Prozesse sind zwar digitalisiert, doch es gibt deutlich Luft nach oben. Immerhin – 28 Prozent stufen den Digitalisierungsgrad als „sehr fortgeschritten“ ein und arbeiten bereits mit umfassenden digitalen Lösungen. Dem gegenüber stehen 22 Prozent, die nur einzelne Tools nutzen. Und bei sechs Prozent der Befragten spielt die Digitalisierung eine noch geringere Rolle: nämlich „kaum eine“.

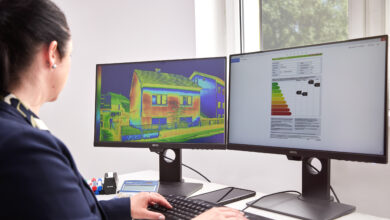

Besonders verbreitet ist der Einsatz digitaler Technologien in der Kommunikation und Dokumentation – etwa über Baustellen-Apps. Zwei Drittel der Befragten setzen hier digitale Werkzeuge ein. Auch in der Projektplanung und -steuerung – also etwa beim Einsatz von BIM oder digitalen Bauzeitenplänen – sind über die Hälfte der Unternehmen aktiv. Weitere Anwendungen finden sich im Maschinen- und Gerätemanagement sowie bei der Personal- und Ressourcenplanung. Nur eine von 18 Firmen gibt an, in keinem der abgefragten Bereiche digitale Technologien zu nutzen.

Beim Return-on-Investment ergibt sich ein gemischtes Bild. Für ein Drittel der Unternehmen überwiegen aktuell noch die Kosten, was als normaler Teil des digitalen Wandels bewertet wird. Etwa ebenso viele geben an, ihre Projekte seien so gering, dass sich keine konkrete Berechnung lohnt. Fünf Betriebe berichten hingegen, dass sich ihre Investitionen schnell auszahlen. Zwei davon sehen sogar einen deutlichen Mehrwert. Dass niemand den maximalen wirtschaftlichen Erfolg durch Digitalisierung angibt, zeigt allerdings, dass sich viele Digitalisierungsmaßnahmen noch in einer frühen Phase befinden oder mit operativen Herausforderungen kämpfen.

Ein breites Spektrum decken die offenen Rückmeldungen zu Chancen und Risiken ab. Positive Effekte werden in effizienteren Prozessen, Ressourcenschonung und der Reduktion von Papierverbrauch gesehen. Gleichzeitig werden typische Fallstricke genannt: zu viele Formate und Anbieter, ständige Veränderungen, fehlende Standards. Eine Stimme warnt vor dem „Einbruch der Daten-Mafia“ – ein Verweis auf die wachsende Sorge um Cybersicherheit.

Der Faktor Mensch spielt eine entscheidende Rolle. Die Digitalisierung könne nur gelingen, wenn das Personal mitzieht, lautet ein Input, „die Mitarbeitenden müssen mitspielen, dann läuft es gut“, ein anderer. Mehrere Teilnehmer betonen aber, dass es keinen Weg zurückgibt – die Digitalisierung sei eine Notwendigkeit, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben. Einer bringt es auf den Punkt: „Eine Notwendigkeit zum Erhalt der Konkurrenzfähigkeit.“