Flächenverbrauch geht weiter zurück

Der Flächenverbrauch sinkt das 2. Jahr in Folge. Diese Entwicklung sowie die Kritik des Rechnungshofs am 2,5 ha-Ziel werfen einmal mehr Fragen nach der Sinnhaftigkeit einer verpflichtenden Obergrenze auf.

Die Neuinanspruchnahme von Böden für bauliche Zwecke entwickelte sich in Österreich in den beiden letzten Jahren rückläufig. Laut aktuellen Daten des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen (BEV) und des Umweltbundesamts bremste sich im Jahr 2024 die Flächenneuinanspruchnahme das zweite Jahr in Folge deutlich ein: konkret wurden 2024 täglich 6,75 Hektar Fläche neu beansprucht – ein Rückgang von 15,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtfläche der jährlichen Neuinanspruchnahme belief sich insgesamt auf 24,7 Quadratkilometer, nach 29,2 Quadratkilometern im Jahr 2023. 2022 waren es noch 43,6 Quadratkilometer. Somit hat sich binnen zwei Jahren der jährliche Flächenverbrauch um fast die Hälfte reduziert.

Insgesamt wurden in Österreich 2024 sieben Prozent der gesamten Staatsfläche für Garten-, Gebäude-, Betriebs-, Verkehrs-, Freizeit- und Abbauflächen genutzt (= Flächeninanspruchnahme). Davon war rund die Hälfte versiegelt, also überbaut, asphaltiert oder betoniert (= Flächenversiegelung). Die Versiegelungsquote macht zurzeit 3,7 Prozent der Staatsfläche aus.

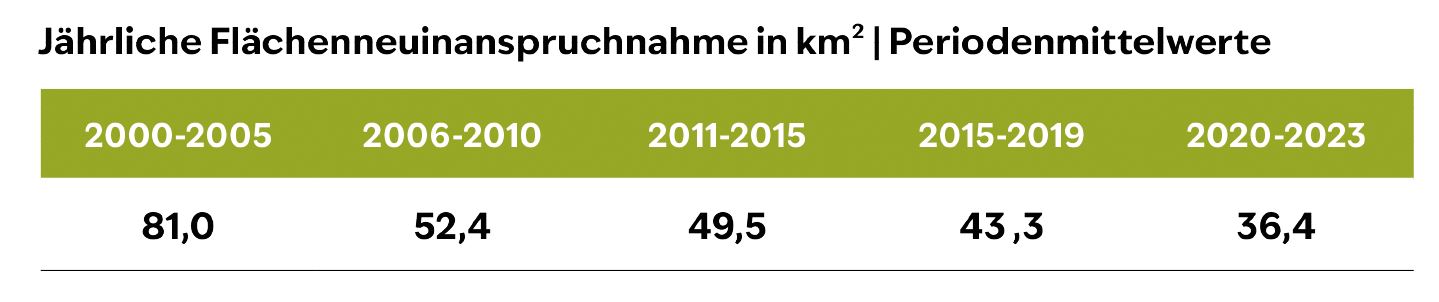

Seit Beginn der 2000er-Jahre ist die Neuinanspruchnahme konstant rückläufig. In den Jahren 2000 bis 2005 wurden jährlich im Schnitt noch 81 Quadratkilometer benötigt, in den letzten 4 Jahren nicht einmal mehr die Hälfte (s. Tabelle „Jährliche Flächenneuinanspruchnahme in km²“).

Rechnungshof hinterfragt Obergrenze von 2,5 ha pro Tag

Im aktuellen Regierungsprogramm ist eine Reduktion des Flächenverbrauch auf 2,5 ha pro Tag festgehalten, wobei anzumerken ist, dass dabei kein verbindlicher Zeithorizont für das Erreichen dieses Ziels vorgegeben wird. Ungeachtet dessen widerspricht diese undifferenzierte Zielvorgabe jedoch aus Sicht der Bundesinnung Bau dem Bekenntnis der Bundesregierung zu einer ausgewogenen Bodenpolitik, weil damit sämtliche Projekte – unabhängig von Versiegelungsgrad und den volkswirtschaftlichen Folgewirkungen – über einen Kamm geschoren werden. Auch der österreichische Gemeindebund und die zuständigen Landesräte sehen diese unzuständigerweise vom Bund „verordnete“ Obergrenze bis heute kritisch.

Ebenfalls kritisch äußerte sich der Rechnungshof im Frühjahr des heurigen Jahres. Hintergrund: der Rechnungshof hatte von November 2023 bis April 2024 die Gebarung der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) überprüft. Die ÖROK ist eine von Bund, Ländern sowie Städten und Gemeinden getragene Einrichtung zur Koordination von Raumordnung und Regionalentwicklung auf gesamtstaatlicher Ebene. Ihr obliegt u.a. die Entwicklung der „Bodenstrategie für Österreich“, die Anfang 2024 von allen Bundesländern beschlossen wurde.

Der Rechnungshof widmete dieser Strategie in seinem Prüfbericht ein eigenes Kapitel und zog hinsichtlich des 2,5 ha-Ziels folgendes Fazit: „Bereits die Bundesregierung aus 2002 wollte bis 2010 den Zuwachs ‚dauerhaft versiegelter Flächen‘ in Österreich auf 2,5 ha pro Tag verringern. Ziel war die Reduktion auf maximal ein Zehntel der damaligen durchschnittlichen Versiegelung von 25 ha pro Tag. Eine fundierte Begründung bzw. fundierte methodische Herleitung dieses Zielwerts enthielt die Strategie nicht.“ (Quelle: „Österreichische Raumordnungskonferenz – Geschäftsstelle und Bodenstrategie“, Bericht des Rechnungshofes, April 2025, Seite 72). Zudem bleibt unklar, „ob sich der Zielwert auf die zusätzliche Flächeninanspruchnahme oder Flächenversiegelung bezog.“ (Quelle: „Österreichische Raumordnungskonferenz – Geschäftsstelle und Bodenstrategie“, Bericht des Rechnungshofes, April 2025, Seite 90)

Begriffliche Klarstellungen notwendig

Der Rechnungshof weist in seinem Bericht außerdem darauf hin, dass die für die Zieldefinition verwendeten Begriffe (versiegelte Flächen, Flächenverbrauch, Flächeninanspruchnahme) „nicht klar definiert“ waren. (Quelle: „Österreichische Raumordnungskonferenz – Geschäftsstelle und Bodenstrategie“, Bericht des Rechnungshofes, April 2025, Seite 12)

Die Bundesinnung Bau teilt diese Ansicht, denn der Begriff „Flächenverbrauch“ führt oft zu falschen Schlussfolgerungen. Zum Beispiel gilt eine Parklandschaft oder auch ein Grundstück mit einem Einfamilienhaus und einer Blumenwiese in der offiziellen Statistik zu 100 % als „verbraucht“, auch wenn in den meisten Fällen nur ein kleiner Teil des gesamten Grundstücks tatsächlich versiegelt bzw. bebaut ist. „Versiegelung“ bedeutet, dass eine undurchlässige Schicht den Boden bedeckt. „Verbraucht“ bedeutet, dass eine Fläche nicht mehr für die Land- oder Forstwirtschaft zur Verfügung steht.

Conclusio: Nur ein Bruchteil der gemäß Statistik verbrauchten Fläche ist tatsächlich versiegelt. Diese Differenzierung wäre aber entscheidend, um eine sachliche Diskussion über eine ausgewogene Bodenschutzstrategie führen zu können.

Fakten vs. Emotionen

Generell ist zu beobachten, dass die öffentliche Debatte zum Thema Flächenverbrauch in den letzten Jahren zunehmend populistisch und immer weniger faktenbasiert geführt wird: dabei wird oft mit Vergleichen gearbeitet, die sehr stark emotional aufgeladen sind („zubetoniert“, Fußballfelder etc.) oder es werden Plätze in urbanen (!) Räumen als repräsentative Beispiele für den angeblich zu hohen Flächenverbrauch herangezogen. Mögen derartige Methoden in ihrer Zielgruppe zwar durchaus ihre Wirkung erzielen, so sind sie tendenziell irreführend: zum einen wird regelmäßig der (höhere) Prozentwert des Flächenverbrauchs herangezogen und als versiegelt dargestellt (der Versiegelungsgrad beträgt in Österreich aber wie bereits erwähnt nur ca. die Hälfte des Flächenverbrauchs). Zum anderen wird dabei (bewusst?) übersehen, dass auch eine entsiegelte Fläche immer noch als verbrauchte Fläche gilt: der Grazer Stadtpark, der Linzer Donaupark, der Garten rund um ein Einfamilienhaus am Wiener Speckgürtel: das alles gilt in der offiziellen Statistik als verbrauchte Fläche, die aber trotzdem einen positiven Beitrag zu den aktuellen Herausforderungen (z.B. Hitze in der Stadt, Versickerungsfähigkeit des Bodens etc.) leisten. So führt man sämtliche Anstrengungen für eine Entsiegelung in urbanen Räumen ad absurdum.

Statt Pauschalierung und Irreführung bräuchte es in der Debatte Objektivierung und Differenzierung: entgegen der Aussage diverser Umwelt-NGOs ist Österreich weder bei der Flächeninanspruchnahme noch bei der Flächenversiegelung der vielzitierte Europameister. Vielmehr liegt Österreich EU-weit im Mittelfeld. „Spitzenreiter“ sind Holland und Belgien mit einem beinahe viermal so hohen Versiegelungsgrad. Deutschland folgt auf Platz 3 mit einem rund doppelt so hohen Versiegelungsgrad wie Österreich.

Initiative „Allianz mit Hausverstand“ leistet Aufklärungsarbeit

Um die Diskussion wieder auf eine sachliche Ebene zurückzuführen, hat sich in Österreich eine Allianz von Bauschaffenden gebildet, die wichtige Aufklärungsarbeit leistet. Insbesondere werden die statistischen Grundlagen sowie mögliche negative Folgewirkungen einer undifferenzierten Obergrenze aufgezeigt. Eine solche Obergrenze würde Gemeinden mit Bevölkerungswachstum vor unlösbare Probleme stellen und die Versorgung der Menschen mit Wohnraum hintertreiben: in den Jahren 2021 bis 2024 wurden pro Jahr im Schnitt 33,5 km² für bauliche Zwecke in Anspruch genommen. Bei einer Flächenobergrenze von 2,5 ha pro Tag müssten somit 24,5 km² pro Jahr eingespart werden. Es stellt sich daher zwangsläufig die Frage, wo dann die wachsende Bevölkerung künftig wohnen soll.

Darüber hinaus wären substanzielle Einschnitte im Industrie- und Gewerbebau, bei öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten und bei der Errichtung von Infrastruktur unausweichlich. Weitere Konsequenzen wären steigende Bodenpreise und der Verlust von Arbeitsplätzen: bei der Umsetzung einer Flächenobergrenze von 2,5 ha pro Tag wären langfristig rund 250.000 Arbeitsplätzen gefährdet. Davon entfielen etwa 105.000 auf die Industrie, 72.000 auf die Bauwirtschaft und 73.000 auf andere indirekt betroffene Wirtschaftssektoren. (Quelle: „Flächenverbrauch: Auswirkungen der geplanten Obergrenze auf den Arbeitsmarkt, den Wohnbau und den Ausbau der Infrastruktur, Kreutzer Fischer Partner, Jänner 2024)

Fazit

Für eine seriöse Quantifizierung einer Flächenobergrenze fehlt ein Mechanismus, der die unterschiedlichen Gegebenheiten (z.B. Zu- bzw. Abwanderung) in Österreichs Gemeinden berücksichtigt und mit welchem auf lokaler Ebene Zielmarken erarbeitet werden können. Eine willkürlich und einseitig festgelegte Obergrenze ist jedenfalls keine Lösung, da eine solche vor allem den Gemeinden sämtlichen Handlungsspielraum nimmt und die zuvor skizzierten negativen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Folgen außer Acht lässt.

Im Gegensatz dazu wären eine sorgfältig durchdachte Bodenstrategie für eine nachhaltige Entwicklung Österreichs und eine entsprechende Planungssicherheit ein positiver Ansatz. Dieser muss aber jedenfalls eine gesamthafte Abwägung aller in Betracht zu ziehenden Kriterien umfassen. Darüber hinaus wäre es höchst an der Zeit, die tatsächliche Flächenversiegelung – anstelle des Flächenverbrauchs – als zentralen Parameter in den relevanten Statistiken sowie im öffentlichen Diskurs zu verankern.

Weiterführende Informationen:

Initiative „Allianz mit Hausverstand“

Zahlen zum Versiegelungsgrad in Österreichs Gemeinden

Rechnungshof-Bericht zur ÖROK, April 2025:

Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK)