Lebende Architektur: Andrea Shin Ling über „Picoplanktonics“

Mit der Installation Picoplanktonics stellt Kanada auf der Biennale Architettura 2025 ein visionäres Konzept vor: Architektur, die mit lebenden Organismen gebaut wird – und für deren Erhalt Fürsorge notwendig ist. Die kanadische Architektin und Biodesignerin Andrea Shin Ling erklärt im Interview, warum der Beitrag eine Einladung zur Neuausrichtung unseres Bauverständnisses ist.

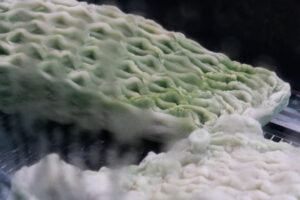

Können wir Gebäude erschaffen, die nicht nur auf Nachhaltigkeit setzen, sondern aktiv zur Regeneration unseres Planeten beitragen? Picoplanktonics, die offizielle kanadische Ausstellung auf der Architekturbiennale in Venedig 2025, gibt darauf eine radikale Antwort. Das Projekt, entwickelt von der interdisziplinären Living Room Collective unter der Leitung von Andrea Shin Ling, kombiniert 3D-Druck mit lebenden Cyanobakterien, um eine Architektur zu schaffen, die atmet, wächst – und gepflegt werden muss. Im Interview spricht Shin Ling über technische Herausforderungen, die Rolle der Pflege im Designprozess und das Potenzial biologischer Materialien für die gebaute Umwelt.

Picoplanktonics erforscht die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Natur durch lebende Architektur. Was hat dieses Konzept inspiriert und wie entstand die ursprüngliche Idee?

Traditionell hatte die Architektur ein ausbeuterisches Verhältnis zur natürlichen Welt, wobei natürliche Ressourcen im Namen menschlichen Komforts und Bequemlichkeit entnommen wurden. Wir wissen, dass das schädlich und nicht nachhaltig ist. Mit Picoplanktonics fragen wir, ob Menschen mit der Natur zusammenarbeiten können, um Räume zu schaffen, die den Planeten regenerieren, anstatt ihn auszubeuten.

Im Kern basiert Picoplanktonics auf unserer Forschung an der ETH Zürich, durch die eine Biofabrikationsplattform entstanden ist, mit der sich lebende Strukturen im architektonischen Maßstab drucken lassen. Von dort aus haben wir mit dem Ort des Kanada-Pavillons gearbeitet, um das Design der Ausstellung zu entwickeln. Wir betrachteten die Art und Weise, wie der Pavillon zwei Bäume umschließt – symbolisch für menschliche Dominanz über die Natur – und fragten uns, wie wir das umkehren und uns eine andere Beziehung vorstellen könnten.

Die 3D-gedruckten Strukturen mit lebenden Cyanobakterien sind bahnbrechend. Was waren die größten technischen und wissenschaftlichen Herausforderungen bei der Entwicklung dieser architektonischen Biomaterialien?

Eine der größten Herausforderungen betrifft tatsächlich die Erwartungen an das Design. Als Architekt*innen erwarten wir, dass Baumaterialien konsistent reagieren und auf Befehl funktionieren. Aber wir arbeiten mit einem Biomentationsprozess, der extrem langsam ist (die Verfestigung erfolgt sehr träge) und zudem schwer kontrollierbar bleibt. Die Herausforderung besteht also darin, wie wir gestalten können, um dieses Verhalten zu berücksichtigen – und an welchen Stellen ist Unvorhersehbarkeit akzeptabel und wann nicht?

Ihre Arbeit verbindet uralte biologische Prozesse mit neuen Technologien. Wie stellen Sie sich vor, dass diese Fusion die Zukunft der Architekturpraxis beeinflussen wird?

Angesichts des Klimawandels interessieren wir uns für eine globale, branchenweite Veränderung der Designphilosophie – eine, die die Zusammenarbeit mit der Natur wertschätzt, anstatt über sie hinwegzubauen. Die von uns entwickelte Technologie und das, was in Picoplanktonics gezeigt wird, ist keineswegs eine perfekte Lösung für den Klimawandel. Vielmehr setzen wir uns dafür ein, neue Denkweisen über das Verhältnis von Architektur und Natur zu etablieren, die auf Regeneration und nicht auf Ausbeutung abzielen.

Wie hat die Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und anderen Institutionen die Entwicklung von Picoplanktonics beeinflusst?

Picoplanktonics ist eine unglaubliche Investition in Innovation, an der eine ganze Reihe von Institutionen beteiligt sind. Der Canada Council for the Arts hat als Kommissionär maßgeblich dazu beigetragen, dass wir den Kanada-Pavillon als Ort großangelegter Forschung und Entwicklung nutzen konnten. Auch das Venice Fellowship Program sowie das ständige Personal vor Ort machen es möglich, dass die Strukturen über die sieben Monate der Ausstellung hinweg gepflegt werden können. Da unsere Biofabrikationsplattform an der ETH Zürich entwickelt wurde, stellte uns die ETH die nötigen Ressourcen und Infrastrukturen zur Verfügung, um das Projekt im großen Maßstab umzusetzen – das sind die bisher größten 3D-gedruckten lebenden Strukturen dieser Art.

Die Plattform selbst ist das Ergebnis von vier Jahren Zusammenarbeit zwischen Forscher:innen der Digital Building Technologies Group, dem Macromolecular Engineering Lab und Robotik-Kollaborateur:innen aus Hongkong und Kuwait.

Ohne die Unterstützung des Institute of Technology & Architecture sowie der ALIVE-Initiative an der ETH Zürich wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Toronto Metropolitan University und die University of Toronto waren ebenfalls Partner:innen der Ausstellung – die TMU hat einen enormen administrativen Beitrag geleistet, der bis heute andauert.

Der Aspekt der Fürsorge ist zentral in der Ausstellung, mit Betreuer*innen vor Ort, die sich um die lebenden Strukturen kümmern. Warum war das ein wesentlicher Teil der Installation?

Lebendige Strukturen benötigen Pflege. Die marinen Cyanobakterien, die wir in Picoplanktonics verwendet haben, benötigen Sonnenlicht und Salzwasser, um Kohlendioxid zu binden. Zwar haben wir auch überlegt, diesen Prozess zu automatisieren, doch wir wollten bewusst zeigen, wie viel Aufwand notwendig ist, um diese Strukturen zu erhalten. Für uns bedeutet Zusammenarbeit mit der Natur auch ein grundlegender Wandel in der Beziehung zu unserer gebauten Umwelt. Wir müssen die Vorstellung aufgeben, dass Architektur Dinge schneller, einfacher und günstiger für den Menschen machen soll – stattdessen sollten wir ökologische Resilienz anstreben, die auf Fürsorge und Verantwortung basiert.

Welche Rolle spielen internationale Plattformen wie die Biennale in Venedig, um Diskussionen über ökologische Resilienz in der Architektur voranzutreiben?

Internationale Veranstaltungen wie die Architekturbiennale sind entscheidend, um Umweltdebatten voranzubringen. Die Dringlichkeit klimatischer Herausforderungen erfordert grenzüberschreitende, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Solche globalen Plattformen ermöglichen es Architekt:innen, Forscher:innen und Entscheidungsträger:innen, gemeinsam auf ökologische Herausforderungen zu reagieren.

Das Living Room Collective stellt tiefgehende Fragen wie „Wie baut man eine biologische Architektur?“ – wie würden Sie diese Frage basierend auf Ihrer Forschung beantworten?

Es gibt zwei wesentliche Dimensionen. Technisch haben wir eine Biofabrikationsplattform entwickelt, mit der sich lebende Strukturen im architektonischen Maßstab drucken lassen. Konzeptionell geht es aber um einen tiefergehenden Wandel im Denken: Es geht darum, industrielle Prozesse zu hinterfragen, die Kooperation mit der Natur anzuerkennen und sich an die Unvorhersehbarkeit und das eigene Tempo biologischer Systeme anzupassen.

Wie sehen Sie die Anwendung der in Picoplanktonics entwickelten Materialien und Methoden in der Praxis – etwa im städtischen Raum oder in alltäglichen Bauprojekten?

Derzeit befindet sich unsere Technologie noch in einem experimentellen Stadium – es wird vermutlich mindestens ein Jahrzehnt dauern, bis sie in der Bauindustrie breit einsetzbar ist. Wir sehen mögliche Anwendungen zum Beispiel in der Nachrüstung bestehender Gebäude mit bioaktiven Fassaden zur ökologischen Remediation. Aber um das zu realisieren, braucht es erhebliche Forschung, Investitionen und politische Unterstützung.

Was hoffen Sie, dass die Besucher*innen aus der Begegnung mit Picoplanktonics mitnehmen? Und wie könnte das ihre Sichtweise auf Nachhaltigkeit und die gebaute Umwelt verändern?

Wir möchten Neugier wecken – und letztlich Staunen über biologische Prozesse, die wir potenziell für lebende Architektur nutzen können. Wenn Besucher:innen zur Ausstellung kommen, hoffen wir, dass sie mit unserem großartigen Team vor Ort ins Gespräch kommen, Fragen stellen und unsere Website besuchen, um mehr über unseren Prozess zu erfahren. Wir möchten sie dazu inspirieren, sich eine Zukunft vorzustellen, in der Architektur und Natur eine symbiotische, nicht konfrontative Beziehung führen.

Vielen Dank für das Interview!

Zur Person

Andrea Shin Ling ist eine kanadische Architektin und Biodesignerin, die das Living Room Collective leitet – eine interdisziplinäre Gruppe von Architekt*innen, Wissenschaftler*innen, Künstler*innen und Pädagog*innen, die an der Schnittstelle von Architektur, Biologie und digitaler Fertigung arbeiten. Im Zentrum ihrer Arbeit steht die Entwicklung regenerativer Entwurfsansätze, die konventionelle, ressourcenintensive Bauweisen hinterfragen und natürliche Systeme ins Zentrum stellen.

Sie ist eng mit akademischen Institutionen wie der ETH Zürich verbunden und arbeitet dort mit Expert*innen aus den Bereichen Materialwissenschaft, Biologie, Robotik und computergestütztem Design zusammen. Ihr jüngstes Projekt Picoplanktonics, Kanadas offizieller Beitrag zur 19. Internationalen Architekturausstellung – La Biennale di Venezia, ist das Ergebnis einer vierjährigen Forschungsarbeit. Es verbindet lebende Cyanobakterien mit großmaßstäblichen, 3D-gedruckten Strukturen und untersucht so das Potenzial regenerativer Systeme und biologischer Architektur.